ブレーカーやヒューズが切れる原因は?違いと対処法を徹底解説

突然、家中の電気が消えて「ブレーカーやヒューズが切れる」事態に見舞われると、本当に困ってしまいますよね。その飛ぶ 原因の多くは、漏電や過電流が関係しています。

そもそも、ブレーカーとヒューズの仕組みや役割の違い、昔のブレーカー ヒューズと現在の主流であるノーヒューズブレーカーの違いをご存知でしょうか?

そして、そうした電気の安全を守る重要な装置がまとめられているのが「分電盤」です。いざという時に分電盤の場所が分からず、慌ててしまうこともあるかもしれません。

中には、ブレーカーが落ちてないのに電気が切れる不思議なケースもあります。この記事では、ご家庭の電気トラブルに関するあらゆる疑問にお答えします。

壊れているか確認する方法から、専門業者に依頼する際の交換方法や費用の目安、そして自分で対処する際の注意点まで、網羅的に解説していきます。

この記事で分かること

記事のポイント

- ブレーカーとヒューズの役割と仕組みの違い

- 電気が切れる主な原因とその特定方法

- 状況に応じた安全な復旧手順と対処法

- 専門業者に依頼すべきケースと費用の目安

- 1. ブレーカーやヒューズが切れる主な原因

- 1.1. 仕組みと違い

- 1.1.1. ヒューズの仕組み:自己を犠牲に回路を守る単発型の守護者

- 1.1.2. ブレーカーの仕組み:復帰可能なシステム型の守護者

- 1.2. 昔のブレーカーヒューズとは?

- 1.2.1. 豆知識:ヒューズ交換の困難さ

- 1.3. 主流のノーヒューズブレーカー

- 1.3.1. 主なメリット

- 1.4. 飛ぶ原因は漏電や過電流

- 1.4.1. 原因1:過負荷(電気の使いすぎ)

- 1.4.2. 原因2:ショート(短絡)

- 1.4.3. 原因3:漏電

- 1.4.4. 原因の切り分けが重要

- 1.5. 分電盤の場所を確認しよう

- 2. ブレーカーやヒューズが切れる時の対処法

- 2.1. 落ちてないのに電気が切れる場合

- 2.1.1. 原因1:スマートメーターの内蔵ブレーカーが作動した場合

- 2.1.2. 原因2:地域一帯の停電

- 2.1.3. 原因3:引込開閉器盤のトラブル

- 2.1.4. 【警告】引込開閉器盤は絶対に自分で操作しない

- 2.2. 壊れているか確認する方法

- 2.2.1. 【月イチ習慣】漏電ブレーカーのセルフチェック

- 2.3. 交換方法と費用、業者の選び方

- 2.3.1. 失敗しない!信頼できる業者の選び方

- 2.3.2. 知っておきたい交換工事の費用目安

- 2.4. 自分で対処するときの注意点

- 2.4.1. 【厳守】安全のための最重要チェックリスト

- 2.5. ブレーカーやヒューズが切れる前の対策

ブレーカーやヒューズが切れる主な原因

- 仕組みと違い

- 昔のブレーカーヒューズとは?

- 主流のノーヒューズブレーカー

- 飛ぶ原因は漏電や過電流

- 分電盤の場所を確認しよう

仕組みと違い

ご家庭の電気の安全を守るという点で、ヒューズとブレーカーは同じ役割を持っています。

どちらも、電気の使いすぎ(過負荷)やショート(短絡)といった異常な電流が流れた際に、回路を強制的に遮断し、電線の過熱による火災や接続されている家電製品の故障を防ぐための重要な安全装置です。

いわば、家庭内電気系統における「番人」のような存在と言えるでしょう。

しかし、その役割を果たすための仕組みと、異常発生後の復旧方法には、根本的な違いが存在します。この違いを理解することが、適切なトラブル対応の第一歩となります。

ヒューズの仕組み:自己を犠牲に回路を守る単発型の守護者

ヒューズは、ガラス管やセラミックの本体内部に、鉛・スズ・亜鉛、あるいはそれらの合金を主成分とする可溶体(溶けやすい金属線)が組み込まれた構造をしています。

通常時、この金属線を通って電気が流れますが、許容量を超える電流(過電流)が流れ続けると、ジュール熱によって金属線が高温になり、最終的に溶断(溶けて切れる)します。

これにより、物理的に電気の通り道がなくなるため、回路が遮断されるのです。

一度溶断してしまったヒューズは、その役目を終えるため二度と使用できません。電力を復旧させるには、必ず切れたヒューズを取り外し、新しいものに交換する必要があります。

まさに、自らを犠牲にして電気回路全体を守る、一度きりの安全装置と言えるでしょう。

この確実な動作から、自動車の電装系や精密なオーディオ機器など、わずかな過電流も許されない繊細な回路の保護に今でも活用されています。

ブレーカーの仕組み:復帰可能なシステム型の守護者

一方、ブレーカー(配線用遮断器)は、より高度で複雑な仕組みを持っています。

過電流を検知すると、内部に組み込まれた電磁石やバイメタル(熱膨張率の異なる2種類の金属を貼り合わせた板)が作動し、これが引き金となってスイッチ機構を解放し、自動的に「切(OFF)」の状態になる仕組みです。

- 熱動式:主に過負荷を検知します。電流が流れ続けることでバイメタルが徐々に加熱され、湾曲してスイッチを切ります。

- 電磁式:主にショートを検知します。瞬間的な大電流が流れると、電磁石が強力な磁力を発生させ、瞬時にスイッチを引き外します。

ヒューズのように部品が物理的に破壊されるわけではないため、異常の原因(電気の使いすぎなど)を取り除いた後、手動でスイッチを「入(ON)」に戻すだけで何度でも電気を復旧させることが可能です。

この手軽さと、消耗品が不要な経済性から、現在の住宅ではブレーカーが安全装置の主流となっています。

言ってしまえば、ヒューズは「一度きりの任務を遂行する特殊部隊員」、ブレーカーは「繰り返し出動し、現場をリセットできる警備システムの司令塔」のようなイメージですね。

どちらも目的は同じですが、アプローチが全く異なります。

| 項目 | ヒューズ | ブレーカー |

|---|---|---|

| 役割 | 過電流から電気回路を保護し、火災や機器の損傷を防ぐ | |

| 仕組み | 内蔵された金属(可溶体)が過電流の熱で物理的に溶断する | 電磁石やバイメタルの作用で内部のスイッチが自動的に切れる |

| 復旧方法 | 新しい部品への交換が必須 | 原因除去後、スイッチを入れ直すだけで復旧 |

| 再利用 | 不可(使い捨て) | 可能(半永久的) |

| 応答速度 | 非常に速い(特にショートに対して) | 速い(過負荷検知は緩やか) |

| 主な用途 | 古い住宅、自動車、精密な電子機器、特定の産業機器 | 現在の住宅、商業施設、工場など広範囲 |

| 安全性 | 誤った定格の製品に交換するリスクあり | 定格が固定されており、人為的ミスが起こりにくい |

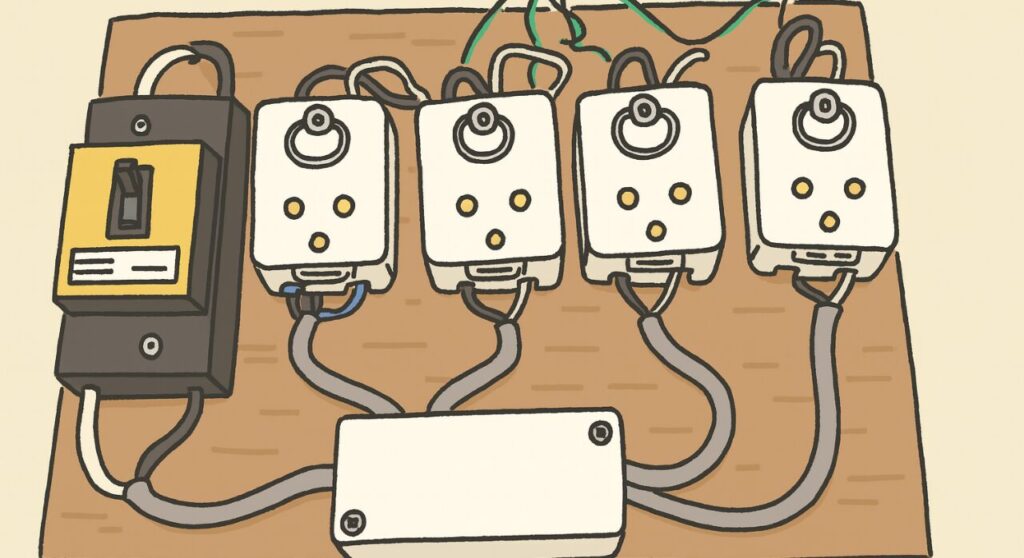

昔のブレーカーヒューズとは?

「昔のブレーカー ヒューズ」と聞いて多くの方が思い浮かべるのは、主に昭和30年代から50年代頃までに建てられた家屋で主流だった、白い磁器(セラミック)製の「安全器」ではないでしょうか。

これは現在の樹脂製分電盤とは異なり、重量感のある素材で作られていました。

この安全器は、現在の分電盤のように複数のブレーカーが一つの箱に整然と並んでいる形式ではありませんでした。

多くの場合、黒い土台(ベース)の上に、回路ごとに独立した磁器製の容器がネジで固定されており、その中に「爪付きヒューズ」や「筒型ヒューズ」といった部品が収められていました。

電気が切れた際は、まずどの回路のヒューズが切れたのかを特定し、分電盤の蓋を開けて、ドライバーなどの工具を使ってネジを緩め、切れたヒューズを慎重に取り出す必要があったのです。

特に夜間に突然停電すると、懐中電灯などの明かりを頼りに、この細かい交換作業を行わなければならず、高齢者の方などにとっては非常に大きな負担でした。

豆知識:ヒューズ交換の困難さ

手元に適合するアンペア数の予備ヒューズがなければ、電気が復旧できないため、翌日に金物店などへ買いに走るしかありませんでした。

また、ヒューズの金属部分が溶けて飛散し、周囲が黒く煤けてしまうこともあり、原因の特定と清掃にも時間がかかるケースがありました。

こうした一連の手間が、スイッチ一つで復旧できる現代のブレーカーとの決定的な違いです。

現在のスイッチ式ブレーカーの利便性と比較すると、その違いは歴然です。

こうした交換の手間や安全性への懸念、さらには交換用ヒューズ自体の入手が年々難しくなってきています。

そのため、現在でも安全器を使用しているご家庭では、専門業者に依頼して現代的なブレーカー式の分電盤へ交換することが、安全・安心な暮らしのために強く推奨されています。

主流のノーヒューズブレーカー

現在の住宅で一般的に使われるスイッチ式ブレーカーは「配線用遮断器(Circuit Breaker)」に分類されます。

住宅では小形のMCB(Miniature Circuit Breaker:小型配線用遮断器)が主流で、用途や容量によってMCCB(Molded Case Circuit Breaker:配線用遮断器)が使われる場合もあります。(参考:MCBとMCCBの違い(三菱電機 FAQ))

その中でも「ノーヒューズブレーカ(NFB)」は、ヒューズを使わずに回路を保護する配線用遮断器を指す日本独自の呼称です。1960年代に三菱電機が製品名として広めたことをきっかけに一般化しました。

現在では通称として広く使われていますが、技術的には配線用遮断器の一形態にあたります。

その名の通り「ヒューズがないブレーカー」であり、前述の通り、ヒューズ交換という手間と消耗品コストを根本から解消した画期的な製品です。

このノーヒューズブレーカーの登場と普及により、家庭における電気トラブルへの対応は、格段に簡単かつ安全なものへと進化しました。(参考:三菱電機 ノーヒューズ遮断器(NFB)技術資料)

主なメリット

- 迅速な復旧性

- 停電の原因(例

- 家電の同時使用)を取り除き、ブレーカーのスイッチを上げるだけで、誰でも簡単に電気を復旧させることができます。

- 高い経済性

- ヒューズのように切れるたびに消耗品を購入する必要がなく、本体が設計上の寿命(一般的に10~15年)を迎えるまで、追加費用なしで使用し続けられます。

- 優れた安全性

- ブレーカーは回路ごとに定格電流が固定されているため、ヒューズ交換時に定格の違う製品を取り付けてしまうといった、火災に繋がりかねない人為的ミスを防ぎます。

さらに近年では、ノーヒューズブレーカーを組み込んだ分電盤も、社会のニーズに合わせて驚くべき進化を遂げています。

例えば、大きな地震の揺れ(震度5強相当以上)を内蔵センサーが感知して自動で電気を遮断し、避難後の通電火災を防ぐ「感震ブレーカー」は、防災意識の高まりとともに設置が推奨されています。

また、落雷によって発生する異常な高電圧(雷サージ)が電線を伝って屋内に侵入するのを防ぐ装置としては、ブレーカーではなくSPD(Surge Protective Device:避雷器)が用いられます。

これにより、PCや高機能家電が雷サージで破損するのを防ぐことができます。

飛ぶ原因は漏電や過電流

ブレーカーやヒューズが作動する(一般的に「飛ぶ」と表現されます)場合、その背景には必ず電気的な異常が存在します。

この異常を正しく理解することが、迅速で安全なトラブル解決の第一歩です。

原因は大きく分けて、「過負荷(電気の使いすぎ)」「ショート(短絡)」「漏電」の3つのパターンに分類されます。それぞれの特徴と見分け方を詳しく見ていきましょう。

原因1:過負荷(電気の使いすぎ)

最も発生頻度が高く、比較的危険度の低い原因が「過負荷」です。これは、電気回路やコンセントが安全に流せる電気の量(定格電流)を超えて、同時に多くの電気を使用してしまった場合に発生します。

- アンペアブレーカーが落ちる場合

- これは「家全体の使いすぎ」が原因です。電力会社との契約アンペア数(例:40A)を超えた場合に作動します。

- 例えば、リビングでエアコン、キッチンで電子レンジと炊飯器、洗面所でドライヤーを同時に使用するといった状況で起こりやすいです。

- 安全ブレーカーが落ちる場合

- こちらは「特定の部屋や回路での使いすぎ」が原因です。各安全ブレーカーには個別の許容量(通常20A)があり、それを超えると作動します。

- キッチンの同じコンセントから、テーブルタップ(タコ足配線)を使って電気ケトルとトースターを同時に使うと、このブレーカーが落ちることがあります。

これは「うっかり電気を使いすぎてしまった」という状況であり、使用している家電製品の数を減らすか、使用するタイミングをずらすことで解決できます。(参考:家庭のブレーカーの仕組み(東京電力エナジーパートナー))

原因2:ショート(短絡)

「ショート」は、電気が正規のルートを通らず、抵抗が極めて低い状態で電気回路のプラス側とマイナス側が直接接触してしまう現象です。

これにより、オームの法則(電流=電圧÷抵抗)に従い、瞬間的に爆発的な量の電流(短絡電流)が流れ、ブレーカーが即座に作動します。

主な原因としては、電源コードの被覆が経年劣化や家具の下敷きになることで破れ、内部の2本の導線が触れ合ってしまうケースがあります。

また、コンセントの差込口に水やホコリ、クリップなどの金属片が入り込むケースや、家電製品内部の回路が故障するケースなども挙げられます。

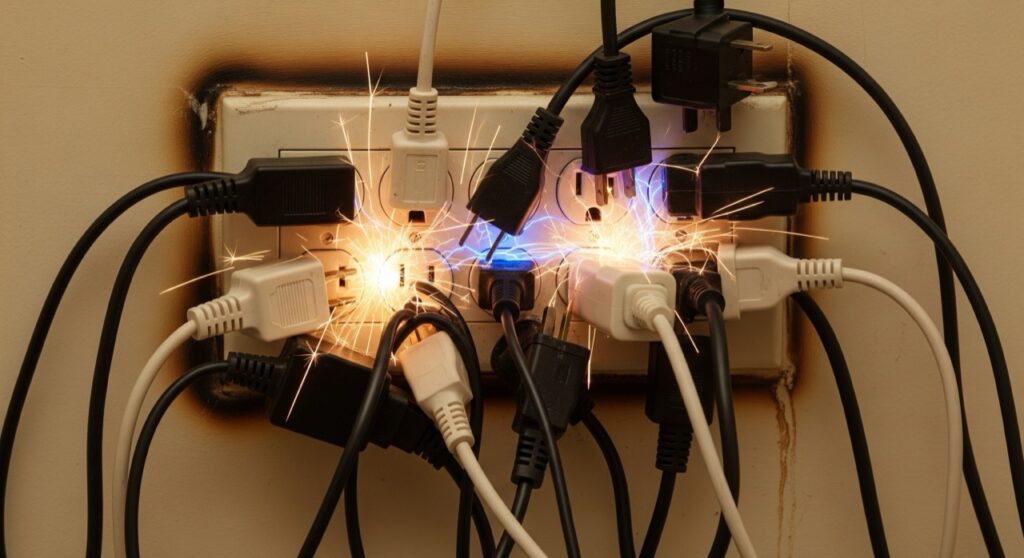

ショートが発生すると、「バチッ」という大きな音や火花、プラスチックが焦げるような異臭を伴うことが多く、電線の過熱による火災に直結する非常に危険な状態です。

原因3:漏電

「漏電」は、文字通り電気が本来の通り道(電線)から漏れ出してしまう現象で、3つの原因の中で最も発見が難しく、かつ危険なトラブルの一つです。

電線の絶縁体の劣化や損傷、屋外に設置された機器の防水処理の不備、水回りでの家電製品の故障などが原因で発生し、漏れ出た電気が建物の金属部分や地面に流れてしまいます。

この状態を放置すると、人が触れた際に身体に電気が流れる「感電事故」や、漏れた電流が熱を持って発火する「漏電火災」といった深刻な事態を引き起こす可能性があります。

この目に見えない危険を検知し、電気を遮断するのが分電盤の中央に設置されている「漏電ブレーカー」の重要な役割です。

したがって、漏電ブレーカーが落ちた場合は、単なる停電ではなく、家のどこかで極めて危険な異常が発生しているという重大な警告サインとして受け止める必要があります。

原因の切り分けが重要

どのブレーカーが落ちたかによって、原因をある程度推測できます。家全体の電気が消えたなら「アンペアブレーカー(過負荷)」か「漏電ブレーカー(漏電)」。

特定の部屋だけなら「安全ブレーカー(過負荷 or ショート)」の可能性が高いです。特に漏電ブレーカーが作動した場合は、安易に復旧させず、慎重な対応が求められます。

分電盤の場所を確認しよう

ブレーカーが落ちた際、復旧作業や原因調査のために、まず向かうべき場所が「分電盤」です。

しかし、分電盤は日常生活で頻繁に開け閉めするものではないため、いざという時に「うちの分電盤はどこにあったかな?」と探してしまう方も少なくありません。

電気トラブルは夜間に発生することも多く、迅速な対応のためには、日頃から設置場所を正確に把握しておくことが非常に大切です。

分電盤は、電力会社の電柱から引き込まれた電気を、家庭内の各部屋やコンセントへ安全に分配するための司令塔のような役割を持つ重要な設備です。

一般的に、分電盤は以下のような、目立ちにくく、かつ点検しやすい場所に設置されていることが多いです。ご自宅のどこにあるか、この機会にぜひご確認ください。

- 玄関

- 壁の上部や、シューズボックス(下駄箱)の中に設置されているケースが最も一般的です。

- 洗面所・脱衣所

- 水回りの近くですが、分電盤自体は防水構造になっているため、この場所に設置されることも多いです。

- 廊下やユーティリティスペース

- 生活空間の邪魔にならず、アクセスしやすい場所として選ばれます。

- キッチン

- 冷蔵庫や食器棚の上など、壁の高い位置に設置されていることもあります。

特にマンションやアパートの場合は、玄関ドアを開けてすぐ内側の壁にあることがほとんどです。

万が一の停電時に、暗闇の中で慌てて探すことがないように、家族全員が場所を共有しておくことをお勧めします!

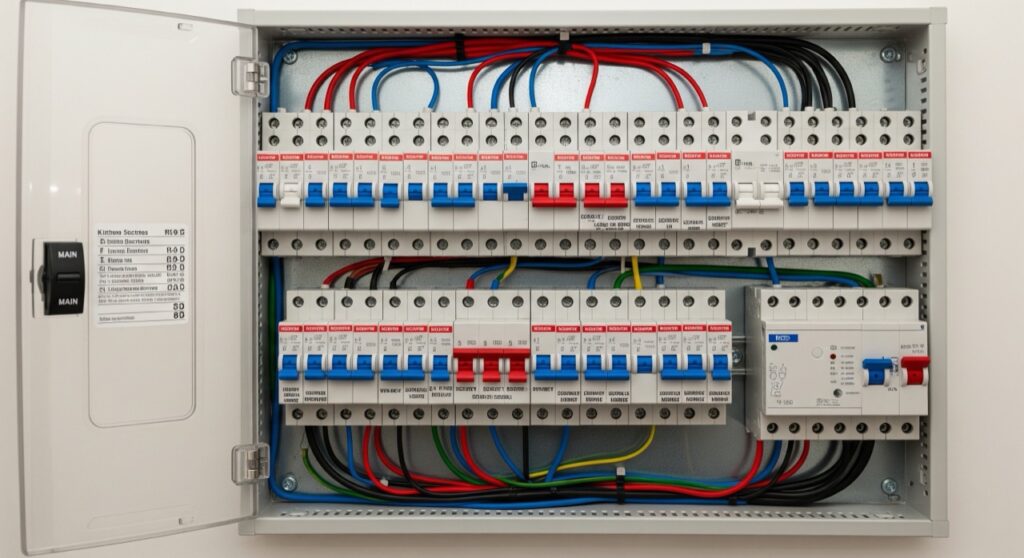

分電盤の蓋を開けると、通常は3種類のブレーカーが機能的に配置されています。

最も左(または上部)に設置されているのが、家全体で使える電気の総量を管理する「アンペアブレーカー(サービスブレーカー)」です。

その隣(または中央)にある、黄色や赤のテストボタンが付いた少し大きめのものが、漏電という危険な状態を検知する「漏電ブレーカー(漏電遮断器)」。

そして右側にずらりと並んでいる小さなスイッチが、各部屋や特定の家電(エアコン、IHクッキングヒーターなど)へ電気を送る回路を個別に管理する「安全ブレーカー(配線用遮断器)」です。

停電時にどのブレーカーのスイッチが下がっているか(切れているか)を確認することが、原因を特定するための最初の、そして最も重要な手がかりとなります。

ブレーカーやヒューズが切れる時の対処法

- 落ちてないのに電気が切れる場合

- 壊れているか確認する方法

- 交換方法と費用、業者の選び方

- 自分で対処するときの注意点

- ブレーカーやヒューズが切れる前の対策

落ちてないのに電気が切れる場合

「家が停電したので分電盤を確認したけれど、どのブレーカーのスイッチも落ちていない…」そんな不可解な状況に陥ることがあります。

これは一見、奇妙に感じられますが、原因がご家庭の分電盤の内部ではなく、その外側にある可能性が高いことを示しています。慌てずに、いくつか考えられる原因を順番に確認していきましょう。

原因1:スマートメーターの内蔵ブレーカーが作動した場合

近年、従来の円盤が回るアナログ式の電力メーターから、デジタル表示の「スマートメーター」への交換が進んでいます。

このスマートメーターには、アンペアブレーカーの機能が内蔵されているタイプがあります。

ご自宅の分電盤に、電力会社名が記載された一番大きなブレーカー(アンペアブレーカー)が見当たらない場合は、このタイプである可能性が高いです。

電気を一度に使いすぎて契約アンペアを超過した場合、分電盤ではなく屋外のスマートメーターが電流を遮断します。

この機能の大きな特徴は、遮断から約10秒後に自動で電力が復旧する点です。

もし、家全体が一瞬だけ停電して、すぐに何事もなかったかのように復旧した場合は、このスマートメーターの機能が作動したと考えて間違いないでしょう。これは故障ではなく、正常な保護動作です。

原因2:地域一帯の停電

ご家庭の設備に全く問題がなくても、お住まいの地域全体が停電している可能性も考えられます。

これは、落雷や台風といった自然災害、あるいは電柱への車両衝突事故や送電設備のトラブルなど、様々な外的要因によって引き起こされます。

まずは落ち着いて、窓から外の様子を確認してみてください。近所の家々の明かりも消えており、街灯なども点灯していないようであれば、地域停電の可能性が高いです。

この場合、個人でできることはなく、電力会社の復旧作業を待つことになります。

各電力会社のウェブサイトや公式SNSアカウントでは、リアルタイムの停電情報(発生エリア、戸数、復旧見込みなど)が公開されているので、そちらで状況を確認するのが最も確実です。

原因3:引込開閉器盤のトラブル

特に一戸建ての住宅の場合、電力メーターと屋内の分電盤の間に「引込開閉器盤」という、もう一つの箱が外壁などに設置されていることがあります。

この盤の中には、家全体の電気の大元を管理する「ナイフスイッチ」と呼ばれる旧式の開閉器や、大型の「筒型ヒューズ」が収められている場合があります。

この部分のヒューズが経年劣化や何らかの異常で切れてしまうと、屋内の分電盤には電気が一切供給されなくなるため、ブレーカーはどれも落ちていないのに家全体が停電する、という状況になります。

【警告】引込開閉器盤は絶対に自分で操作しない

一戸建ての住宅には、電力メーターと分電盤の間に「引込開閉器盤」が設置されている場合があります。内部にはナイフスイッチや筒形ヒューズがあり、高い電圧がかかっているため非常に危険です。

電気工事士法により、これらの作業は有資格者のみが行えると定められており、DIYでの操作は法律違反かつ感電・火災の重大リスクとなります。(参考:電気工事の安全)

このケースが疑われる場合は、自分で解決しようとせず、速やかに地域の電気工事業者へ点検と修理を依頼してください。

壊れているか確認する方法

電気の使いすぎやショートといった明確な原因が見当たらないにもかかわらず、特定のブレーカーが頻繁に落ちる、あるいは一度落ちるとなかなか復旧しない、といった症状が続く場合があります。

このような時は、ブレーカー自体が故障もしくは寿命を迎えている可能性を疑う必要があります。

ブレーカーもまた、長年使用することで内部の部品が劣化する電気製品の一種なのです。

一般的に、分電盤の交換目安は設置からおおむね13年程度とされています。また、ブレーカー単体の場合も、10~15年程度が寿命の目安です。(参考:住宅分電盤の更新目安は約13年(Panasonic FAQ))

この期間を超えて使用すると、内部のバイメタルや電磁石、スイッチ機構などが経年劣化し、様々な不具合を引き起こす可能性があります。

- 誤作動

- 本来なら問題のない、わずかな電流の変動にも過敏に反応してしまい、不必要に電気を遮断する。

- 不作動

- 本当に危険な過電流が流れても作動せず、電気を遮断できない。これは火災に直結する最も危険な状態です。

- 固着

- 一度落ちた後、スイッチの内部機構が固着してしまい、「入」の位置に戻せなくなる。

【月イチ習慣】漏電ブレーカーのセルフチェック

分電盤の中でも、私たちの命を感電事故から守る特に重要な「漏電ブレーカー」は、正常に機能しているかを自分で簡単にテストできます。月に一度を目安に、以下の手順で動作確認を行い、いざという時のための備えとしましょう。

もし、テストボタンを押してもブレーカーが落ちない場合や、一度落ちた後にスイッチが「入」に戻らない場合は、漏電ブレーカーが故障している可能性が極めて高いです。

万が一の漏電時に機能しない恐れがあるため、速やかに専門業者に点検・交換を依頼してください。

また、以下のような五感で察知できる異常サインは、ブレーカーや分電盤が限界を迎えていることを示す危険信号です。放置すると火災につながる恐れがあるため、直ちに専門家へ連絡してください。

交換方法と費用、業者の選び方

ブレーカーの不具合や分電盤全体の老朽化が確認された場合、その交換工事は、「電気工事士」という国家資格を持つ専門家でなければ絶対に行うことができません。

これは電気工事士法という法律で厳格に定められており、無資格での作業は感電や火災といった重大な事故に直結するだけでなく、法律違反となります。安全のため、必ず信頼できるプロの業者に依頼しましょう。

失敗しない!信頼できる業者の選び方

安心して大切な自宅の電気工事を任せられる業者を選ぶためには、料金の安さだけでなく、いくつかの重要なポイントを確認する必要があります。

資格・登録の確認

まず大前提として、作業者が「電気工事士」の有資格者であることを確認します。また、会社として都道府県に登録している「登録電気工事業者」であれば、さらに信頼性が高いと言えます。

ウェブサイトに資格情報が明記されているか、尋ねた際に明確に提示してくれるかを確認しましょう。

豊富な実績と良い評判の確認

業者のウェブサイトで、これまでの施工事例や実績を確認します。また、Googleマップの口コミや地域の評判サイトなどを参考にして、実際に利用した人の評価を確認することも有効です。

丁寧な仕事ぶりや誠実な対応に関する口コミが多い業者を選びましょう。

相見積もりと詳細な見積書の比較

複数の業者(できれば3社程度)から見積もりを取り、料金や提案内容を比較検討することが非常に重要です。

「工事一式」といった大雑把な見積もりではなく、部品代、作業費、出張費、廃材処分費などが項目ごとに詳しく記載された、透明性の高い見積書を提出してくれる業者を選びましょう。

不明な点について質問した際に、納得できる説明をしてくれるかも判断基準になります。

料金の安さだけで飛びついてしまうのは危険信号です。

なぜその金額でできるのか、追加料金が発生する可能性はないかなど、丁寧な説明があり、こちらの不安に寄り添ってくれる誠実な業者を選ぶことが、最終的な満足度と安全につながります。

知っておきたい交換工事の費用目安

工事費用は、ご自宅の設備状況や交換する部品の種類、工事の難易度によって変動しますが、一般的な目安を以下に示します。あくまで参考としてご覧いただき、正確な金額は必ず見積もりで確認してください。

| 工事内容 | 費用目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 漏電調査 | 8,000円 ~ 20,000円 | 原因特定のための専門的な調査費用。難易度による。 |

| 安全ブレーカー(分岐ブレーカー)交換(1ヶ所) | 4,000円 ~ 15,000円 | 個別の分岐ブレーカーの交換。 |

| 漏電ブレーカー交換(住宅用) | 25,000円 ~ 40,000円 | 分電盤の心臓部。部品自体が比較的高価。 |

| 分電盤全体の交換 | 55,000円 ~ 100,000円以上 | 回路数(部屋数)や、感震機能などの付加機能の有無で大きく変動。 |

横浜・川崎・東京都南部エリアで業者をお探しの方へ

この記事を執筆している天谷 富士夫が所属する「横浜電気工事レスキュー」でも、分電盤やブレーカーの交換工事を承っております。

横浜市・川崎市などを中心に、地域に密着してお客様の電気の「困った」に迅速に対応、国家資格と実績に基づいた確かな技術で安全な工事をお約束します。

東京電力指定工事店(登録番号:701-1730)

ブレーカーの不調や分電盤の交換をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。

自分で対処するときの注意点

ブレーカーが落ちた際、その原因が電気の使いすぎ(過負荷)など、比較的軽微で特定しやすいものであれば、自分でスイッチを入れ直して復旧させることが可能です。

しかし、その簡単な操作の中にも、安全を確保するための重要な注意点が存在します。手順を誤ると、感電や火災などの二次災害を引き起こす可能性もあるため、以下の点を必ず守って、慎重に対処してください。

【厳守】安全のための最重要チェックリスト

濡れた手で絶対に触らない

これは最も基本的な、しかし最も重要なルールです。

水は電気を非常に通しやすいため、お風呂上がりや炊事の途中など、手が濡れた状態で分電盤やコンセント、スイッチ類を操作するのは、感電の危険性が極めて高く、絶対にやめてください。

必ず乾いた手で操作しましょう。

必ず原因を取り除いてから復旧する

ブレーカーが落ちたのは、電気回路が「異常を検知した」というサインです。

その原因(例:同時に使いすぎていた家電、ショートした可能性のある機器)を取り除かずに、ただスイッチを「入」に戻すだけでは、すぐにまた落ちてしまいます。

まずは、使用していた消費電力の大きい家電のスイッチを切る、コンセントからプラグを抜く、といった原因除去の作業を先に行ってください。

ヒューズは必ず【同じ定格アンペア】で交換する

万が一、ご自宅が旧式のヒューズ式の分電盤で、ヒューズ交換が必要な場合、必ず元々使われていたものと全く同じアンペア数(例:15A)のヒューズを使用してください。

「すぐ切れるから」といって、より大きなアンペア数のヒューズに交換することは、安全装置を無効化する極めて危険な行為です。

過電流が流れても遮断されず、電線が許容量を超えて過熱し、火災を引き起こす直接的な原因となります。

頻繁に落ちる・復旧しない場合は、すぐに専門家へ

特に原因が思い当たらないのに同じブレーカーが何度も落ちる、あるいはスイッチを「入」に戻そうとしてもバネのようにすぐに「切」に戻ってしまい、全く復旧できない場合があります。

これは、漏電や配線のショートなど、個人では対処できない深刻なトラブルが発生している可能性が高いサインです。

無理に何度も復旧を試みず、速やかに電気工事業者や電力会社に連絡し、点検を依頼してください。

ブレーカーは、私たちの生活と安全を守るための重要なセーフティネットです。

「いつもと違う」「何かおかしいな」と感じた時は、安易に自己判断せず、プロの診断を仰ぐ勇気を持つことが、結果的にあなたとご家族の安全を守ることに繋がります。

ブレーカーやヒューズが切れる前の対策

最後に、この記事で解説してきた内容の要点をまとめます。電気トラブルは、ある日突然発生するように感じられますが、その多くは日頃の使い方や設備の状況に起因します。

正しい知識を身につけ、日頃から少し意識を変えることで、多くのトラブルは未然に防ぐことが可能です。このまとめを、ご家庭の電気安全を見直すためのチェックリストとしてご活用ください。

- 自分で復旧作業を行う際は濡れた手で触らず原因を取り除くことが鉄則

- ブレーカーとヒューズは電気を安全に使うための重要な保護装置

- ヒューズは過電流の熱で溶断する一度きりの使い捨てタイプ

- ブレーカーはスイッチ式で原因除去後に何度でも復旧できる再利用タイプ

- 現在の住宅では交換の手間が不要なノーヒューズブレーカーが主流

- ブレーカーやヒューズが切れる主な原因は過負荷・ショート・漏電の3つ

- 過負荷は消費電力の大きい家電を同時に使うのを避けることで対策可能

- ショートや漏電は火災や感電に直結する危険なサインのため要注意

- いざという時に慌てないよう分電盤の場所は家族全員で共有しておく

- ブレーカーが落ちていない停電はスマートメーターや地域停電の可能性を疑う

- 原因不明で頻繁に落ちる場合はブレーカー自体の故障や寿命も考える

- ブレーカーの一般的な寿命は約13年から15年が交換の目安

- 漏電ブレーカーは月に一度テストボタンを押し正常な動作を確認する習慣を

- ブレーカーや分電盤の交換は電気工事士の資格を持つ専門家への依頼が必須

- 業者選びは資格の有無、詳細な見積もり、口コミなどを参考に慎重に行う