オール電化なのにお湯が出ない賃貸?原因と対策法を解説

賃貸のオール電化物件でお湯が出ないという突然のトラブルに、困っていませんか。

特に一人暮らしを始めたばかりの賃貸マンションやアパートへの入居時に、水は出るのにお湯が使えないと本当に焦りますよね。

その原因は、単純なお湯切れかもしれませんし、電気温水器や給湯器本体のシステム的な問題かもしれません。

この記事では、オール電化の賃貸物件でお湯が出ない場合に考えられる原因は何かから、深夜や夜間電力の仕組み、ガスとの比較でわかるデメリット、復帰ボタンの確認方法やお湯切れ後の復活時間まで詳しく解説します。

また、トラブル発生時に大家さんや管理会社への連絡はどのようにすべきか、万が一給湯器の交換が必要になった際の業者選びの注意点についても、分かりやすくまとめていきます。

記事のポイント

- オール電化でお湯が出なくなる主な原因

- 自分でできる初期対応と確認手順

- 管理会社や大家さんへの適切な連絡方法

- 修理や交換になった場合の費用負担の考え方

- 1. オール電化なのにお湯が出ない賃貸の原因と確認手順

- 1.1. まず確認!水は出る最初のチェックポイント

- 1.1.1. 全ての蛇口からお湯が出ないが、水は出る場合

- 1.1.2. 特定の蛇口からのみお湯が出ない場合

- 1.1.3. 全ての蛇口から水もお湯も出ない場合

- 1.2. 主な原因は湯切れ?

- 1.3. お湯切れからの復活時間と対処法

- 1.3.1. 復活までには相応の時間がかかる

- 1.3.2. 日中の沸き増しは電気代が割高になることを覚悟する

- 1.4. 電気温水器と給湯器と深夜電力の仕組み

- 1.5. オール電化の知っておきたいデメリット

- 1.5.1. オール電化給湯の主なデメリットと対策

- 1.6. 復帰ボタンはどこ?ブレーカーを確認

- 1.6.1. ブレーカーが落ちていた(OFFになっていた)場合

- 2. オール電化なのにお湯が出ない賃貸の解決策と連絡先

- 2.1. 賃貸マンション・アパート入居時の注意点

- 2.1.1. 入居初日にお湯が使えない「3つの理由」

- 2.2. 一人暮らしで特に注意すべきこと

- 2.2.1. 一人暮らしで湯切れを防ぐための賢い節約術

- 2.3. 連絡は大家さん?管理会社?業者への注意点

- 2.3.1. なぜ管理会社・大家さんへの連絡が最優先なのか?

- 2.4. ガス給湯器との比較とメリット

- 2.5. オール電化なのにお湯が出ない賃貸の総まとめ

オール電化なのにお湯が出ない賃貸の原因と確認手順

- まず確認!水は出る最初のチェックポイント

- 主な原因は湯切れ?

- お湯切れからの復活時間と対処法

- 電気温水器と給湯器と深夜電力の仕組み

- オール電化の知っておきたいデメリット

- 復帰ボタンはどこ?ブレーカーを確認

まず確認!水は出る最初のチェックポイント

オール電化の賃貸物件でお湯が出なくなった際、パニックにならずに最初に行うべきなのは、「水は出るか」そして「お湯が出ないのは一箇所だけか、全ての蛇口か」という2点の確認です。

この簡単な初期診断によって、トラブルの原因がどこにあるのかを大まかに特定し、その後の対応をスムーズに進めることができます。

まずは落ち着いて、キッチン、洗面所、浴室のシャワーや蛇口など、家の中にある給湯設備を順番に操作してみましょう。

全ての蛇口からお湯が出ないが、水は出る場合

この状況が、オール電化の給湯トラブルで最も多く見られるケースです。

家中のどこからもお湯は出ず、冷たい水だけが正常に出てくる場合、原因は給湯器本体、またはそれに付随する電気系統や設定など、給湯システム全体にある可能性が非常に高いと考えられます。

具体的には、後述する「湯切れ」をはじめ、給湯器専用ブレーカーの作動、給湯器リモコンのエラー表示、あるいは機器本体の内部的な故障などが主な原因候補となります。

特定の蛇口からのみお湯が出ない場合

例えば、「浴室のシャワーと蛇口からは問題なくお湯が出るのに、キッチンの蛇口からだけお湯が出ない」といった限定的な状況です。

この場合、大元の給湯器本体が正常に稼働している可能性が高いため、問題はお湯が出ない特定の蛇口(混合水栓)や、その周辺の配管にあると推測できます。

原因としては、お湯と水の量を調節する「バルブカートリッジ」という内部部品の経年劣化や故障、または蛇口のフィルター部分のゴミ詰まりなどが考えられます。

全ての蛇口から水もお湯も出ない場合

これは給湯器のトラブルというより、水道の供給そのものが停止している可能性を示唆しています。慌てずに以下の点を確認してください。

- 断水情報の確認

- お住まいの地域の水道局の公式ウェブサイトを確認し、計画的な工事や緊急の事故による断水情報が出ていないかチェックします。

- 水道の元栓の確認

- 玄関横や共用廊下にあるパイプスペース(メーターボックス)内の水道の元栓が、何らかの理由で閉まっていないか確認します。元栓のハンドルが配管と平行になっていれば「開」、垂直になっていれば「閉」の状態です。

- 凍結の可能性(冬季)

- 特に気温が氷点下になるような冬の朝は、水道管自体が凍結している可能性も考えられます。

最初のチェックポイントまとめ

- 状況1

- 全ての蛇口からお湯が出ない(水は出る)→ 給湯器本体やシステム全体の問題

- 状況2

- 一箇所だけお湯が出ない → その蛇口自体の故障や詰まり

- 状況3

- 全ての蛇口から水もお湯も出ない → 断水、元栓、または水道管凍結

このように、問題が起きている範囲を正確に把握することが、原因を効率的に突き止め、適切な次の行動に移るための重要な第一歩となります。

主な原因は湯切れ?

オール電化の賃貸物件でお湯が出なくなるトラブルに直面した際、最も頻繁に起こり、かつ入居者自身で解決できる可能性が高い原因が「湯切れ(ゆぎれ)」です。

この現象を理解するためには、ガス給湯器との根本的な違いを知る必要があります。

ガス給湯器は、水道水を通過させる瞬間にバーナーで加熱する「瞬間式」です。

一方、オール電化で主流の電気温水器やエコキュートは、あらかじめタンク内にためた水を夜間のうちに沸かし、そのお湯を魔法瓶のように保温してストックしておく「貯湯式」という仕組みです。

つまり、タンクに貯めていたお湯を使い切ってしまうと、次の沸き上げが完了するまでお湯は供給されなくなります。これが「湯切れ」の正体です。

湯切れが起こる具体的なシチュエーションは、日常生活の中に潜んでいます。

- 来客があった

- 普段は一人暮らしでも、週末に友人や家族が泊まりに来て、複数人が連続でシャワーを使用した。

- お湯の使いすぎ

- 寒い日にゆっくり半身浴を楽しんだり、お風呂のお湯を数回入れ替えたりした。

- 季節の変わり目

- 急に寒くなった日に、いつもより高い温度設定で長時間シャワーを使用した。

- リモコンの設定ミス

- 無意識のうちにリモコンのボタンに触れてしまい、沸かすお湯の量を少なくする「節約モード」や「沸き上げ休止」設定になっていた。

- 学習機能の影響

- 最近のエコキュートには、過去のお湯の使用量を学習し、自動で最適な湯量を沸かす「おまかせモード」が搭載されています。

- 旅行などで不在が続くと、使用量が少ないと学習され、帰宅後に湯量不足になることがあります。

貯湯式給湯器は、まさに巨大な電気ポットのようなものです。夜間に満タンにしたお湯を日中に少しずつ使っていくので、ポットの中身が空になればお湯が出なくなるのは当然のことなのです。

故障と決めつける前に、まずはお湯を使いすぎていないか振り返ってみましょう。

湯切れかどうかを確かめる最も確実な方法は、キッチンや浴室に設置されている給湯器のリモコンを確認することです。

給湯器のリモコンには、タンク内に残っているお湯の量(残湯量)がメモリやアイコンで表示されます。なお、表示方法はメーカーや機種によって異なるため、取扱説明書を確認してください。

もし、そのメモリがゼロを指していたり、「残湯なし」といったメッセージが表示されていたりすれば、原因は湯切れであると断定できます。

お湯切れからの復活時間と対処法

リモコンの表示で残湯量がなく、原因が湯切れだと確定した場合、お湯を再び使えるようにするための基本的な対処法は、手動で「沸き増し」を行うことです。

ほとんどの電気温水器やエコキュートのリモコンには、「沸き増し」「満タン」「タンク沸増」といった名称のボタンが備わっています。

このボタンを操作することで、時間帯を問わず、強制的にタンクのお湯を沸かし始めることができます。しかし、この便利な沸き増し機能には、事前に理解しておくべきいくつかの重要な注意点が存在します。

復活までには相応の時間がかかる

沸き増しボタンを押したからといって、ガス給湯器のように数秒でお湯が出てくるわけではありません。

タンクの底から給水された冷たい水を、これから電熱ヒーターやヒートポンプで温めるため、一定の待ち時間が必要です。

一般的な目安として、シャワーを1回(約10分)浴びると約90〜140リットル程度のお湯を消費します。

節水型シャワーヘッドでは下振れ、通常のシャワーでは上振れする傾向があります。この量を沸かすには、およそ30分から1時間程度かかります。

すぐにシャワーだけでも浴びたいという場合は、「少量」や「シャワー1回分」といった沸き増しモードがあれば、それを利用するのが現実的です。

日中の沸き増しは電気代が割高になることを覚悟する

最も重要な注意点が、電気代への影響です。貯湯式給湯器の最大のメリットは、電気料金が格安に設定されている深夜電力(ナイトタイム)を利用して、効率的にお湯を沸かす点にあります。

しかし、湯切れを起こして日中(デイタイム)に手動で沸き増しを行う場合、料金が割高な昼間の電力を使用することになってしまいます。

沸き増しは「緊急手段」と心得よう

緊急時にお湯を使える沸き増しは非常に便利な機能ですが、これを常用してしまうと、オール電化の光熱費メリットが失われ、電気代が想定以上に高騰する可能性があります。

湯切れはあくまでもイレギュラーな事態と捉え、普段からお湯の残量を意識する習慣をつけることが大切です。

もし、その日の夜までお湯を使う予定がない、あるいは翌朝まで待てるという状況であれば、手動での沸き増しは行わず、夜間の自動沸き上げに任せるのが最も経済的な選択です。

設定を変更していなければ、夜間のうちにタンクのお湯は自動で満タンになり、翌朝にはいつも通り快適にお湯が使える状態に復旧しています。

電気温水器と給湯器と深夜電力の仕組み

オール電化住宅のお湯の安定供給と経済性を両立させている根幹の技術を理解するには、「貯湯式」という給湯方法と、「深夜電力」という料金プランの密接な関係を知ることが不可欠です。

オール電化物件で採用されている給湯器は、主に「電気温水器」と、より高性能な「エコキュート」の2種類に大別されますが、どちらもタンクにお湯を貯める貯湯式という基本構造は共通しています。

- 電気温水器

- 構造がシンプルで、タンクの内部に設置された電熱ヒーター(電気ポットのヒーターのようなもの)で直接水を加熱してお湯を作ります。比較的、本体価格が安いのが特徴です。

- エコキュート

- 屋外に設置したヒートポンプユニットが、エアコンの室外機のように外気の熱を吸収し、その熱を利用して効率的にお湯を沸かす、省エネ性能に優れた給湯器です。

- エコキュートはヒートポンプを利用するため、電気ヒーター式に比べて消費電力量をおよそ3〜4分の1程度に抑えられる高効率機器です。

これらの給湯器は、一日の中で最も効率的に稼働する時間帯を選んで運転します。

それが、電気料金が割安に設定されている深夜の時間帯(電力会社やプランにより異なりますが、一般的に午後11時〜翌朝7時頃)です。

この時間帯に集中して稼働し、その日に家庭で使われるであろう量のお湯をまとめて沸き上げて、断熱性の高いタンクに貯蔵します。

そして、料金が割高になる日中は、基本的に沸き上げ運転を停止し、夜間に貯めておいたお湯を供給するというサイクルで成り立っています。

深夜電力プラン(時間帯別電灯契約)とは?

電力会社が提供する料金プランの一つで、1日を複数の時間帯(リビングタイム、デイタイム、ナイトタイムなど)に分け、時間帯ごとに異なる電力料金単価を設定しているものです。

オール電化住宅ではこのプランを契約し、給湯器(エコキュート)や食洗機、炊飯器のタイマー予約などを消費電力の大きい機器を夜間に動かすことで、家庭全体の光熱費を効率的に節約するライフスタイルが基本となります。

この「夜間にまとめて沸かして、日中に使う」という大前提を理解することで、なぜ湯切れが起こり得るのか、そしてなぜ計画性のない日中の沸き増しが家計に響くのかが、明確に理解できるはずです。

| 時間帯 | 時間区分 | 料金単価(1kWhあたり) |

|---|---|---|

| デイタイム(昼間) | 午前6時~翌午前1時 | 35円76銭(割高) |

| ナイトタイム(夜間) | 午前1時~午前6時 | 27円86銭(割安) |

オール電化の知っておきたいデメリット

オール電化住宅は、火災リスクの低減や光熱費の基本料金一本化といった多くのメリットを持つ一方で、特に給湯システムに起因する、事前に知っておくべきデメリットも存在します。

快適な生活を送るために、メリットとデメリットの両方を正しく理解しておくことが重要です。

オール電化給湯の主なデメリットと対策

湯切れのリスクが常にある

最大のデメリットです。貯湯式であるため、お湯を一度に使いすぎると湯切れを起こします。来客や家族の帰省など、普段と違うライフスタイルになった際に柔軟な対応が難しいと感じることがあります。

対策:お湯の使用量が増える日は、事前にリモコンで沸き増し設定をしておく。

日中の沸き増しは電気代が割高になる

深夜電力プランを契約しているため、急な湯切れで昼間にお湯を沸かすと、割高な電気料金が適用され、光熱費が高騰する原因になります。

対策:沸き増しは緊急時のみとし、普段から残湯量を意識する。

お湯の飲用は推奨されていない

貯湯タンク内のお湯は飲用には適しません。多くのメーカーが「飲用不可」と明記しており、料理や飲み水には必ず水道水を使用してください。

非常時に取り出せるタンクの水も生活用水(トイレを流す・洗浄用など)に留めましょう。

対策:飲み水や料理には、蛇口から出る水(水道水)を使用するか、一度完全に沸騰させてから使用する。

停電時にはお湯が沸かせない

電気を熱源としているため、停電時には新たにお湯を沸かすことができません。長時間の停電では、タンク内のお湯も徐々に冷めてしまいます。

対策:断水していなければ、タンク内に残っているお湯や水は生活用水(トイレを流すなど)として利用できます。取り出し方は事前に取扱説明書で確認しておきましょう。

設置スペースと運転音の問題

お湯を貯めるための大きな貯湯タンクユニットと、エコキュートの場合はヒートポンプユニットを設置するスペースが必要です。

エコキュートのヒートポンプユニットは夜間に「ブーン」という低周波音を発生させます。寝室の近くや隣家境界付近には設置を避けるなど、事前に設置場所へ配慮が必要です。

これらのデメリットは、オール電化の仕組みを深く理解し、ご自身の生活スタイルと照らし合わせ、計画的にお湯を使うことで、その多くをカバーすることが可能です。

しかし、お湯の使用量を全く気にせずに生活したいという方にとっては、ガス給湯器の方が向いているかもしれません。

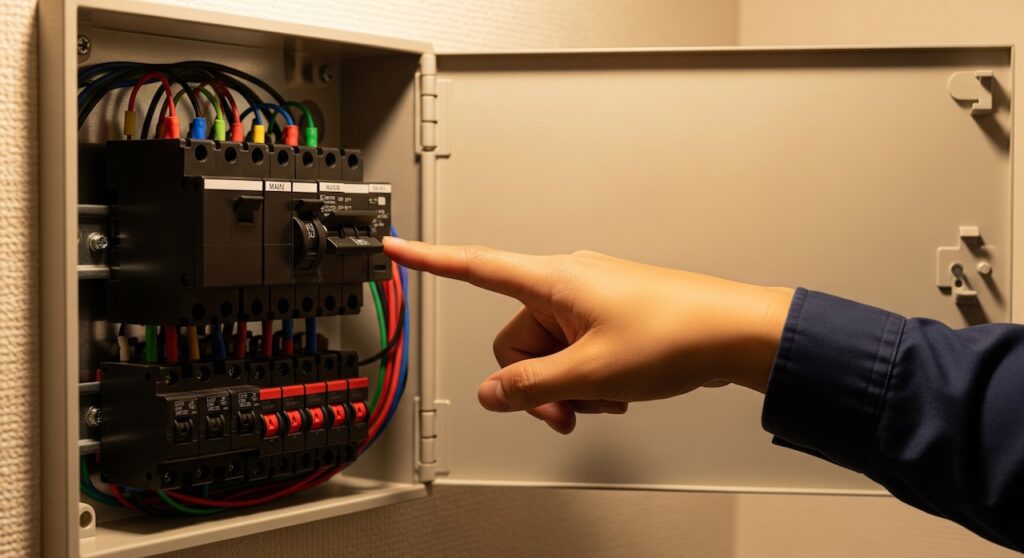

復帰ボタンはどこ?ブレーカーを確認

インターネットで見かける「復帰ボタンを押す」という方法は、ガス供給を管理する「マイコンメーター(通称:ガスメーター)」専用の操作です。

オール電化の電気温水器やエコキュートには屋外メーターの復帰ボタンはなく、代わりに室内の分電盤で専用ブレーカーを確認する必要があります。

地震やガスの異常な長時間利用を検知した際に作動する安全装置で、ガスメーター本体についているボタンを指します。

したがって、オール電化の電気温水器やエコキュートには、この種の屋外にある復帰ボタンは存在しません。

電気を動力源とするオール電化の給湯器で、電気系統のトラブルを疑う場合に確認すべきなのは、室内にある「分電盤(ブレーカーボックス)」です。

分電盤は、通常、玄関のシューズボックスの上、洗面所や脱衣所、クローゼットの中などに設置されています。

分電盤のカバーを開けると、複数の小さなスイッチ(子ブレーカー)が並んでいます。

その中から、「給湯器」「電気温水器」「エコキュート」などと明記された、他よりも一回り大きい200V仕様の専用ブレーカーを探してください。これが給湯器の電源を管理しているスイッチです。

ブレーカーが落ちていた(OFFになっていた)場合

給湯器専用ブレーカーのスイッチが下に下がっている(OFFになっている)場合、何らかの電気的な異常を検知して、安全のために回路が遮断されたことを意味します。

原因としては、複数の家電を同時に使用したことによる電力の使いすぎ(過電流)や、機器の不具合による漏電などが考えられます。

ブレーカーが落ちていた時の対処手順

- 一度、給湯器専用ブレーカーのスイッチをしっかりと「入(ON)」の方向へ上げます。

- これで給湯器のリモコンに電源が入り、お湯が使えるようになれば、一時的な電気の使いすぎなどが原因だった可能性があります。

- もし、スイッチを上げてもすぐに「バチン」と音を立てて落ちてしまう場合、あるいは数分後に再び落ちる場合は、給湯器本体や配線での漏電が強く疑われます。

ブレーカーが何度も落ちる場合は直ちに使用を中止!

ブレーカーが繰り返し作動する場合は、漏電による感電や火災といった重大な事故につながる危険性があります。

ご自身で何度もスイッチを入れるのは絶対にやめてください。この状態になったら、直ちに管理会社や大家さんに連絡し、専門の電気工事業者による点検を依頼する必要があります。

ブレーカーが正常に「入(ON)」の状態であるにも関わらずお湯が出ない場合は、湯切れや機器内部の機械的な故障など、他の原因を探る必要があります。

オール電化なのにお湯が出ない賃貸の解決策と連絡先

- 賃貸マンション・アパート入居時の注意点

- 一人暮らしで特に注意すべきこと

- 連絡は大家さん?管理会社?業者への注意点

- ガス給湯器との比較とメリット

- オール電化なのにお湯が出ない賃貸の総まとめ

賃貸マンション・アパート入居時の注意点

賃貸マンションやアパートに引っ越してきた入居初日に、「さあお風呂に入ろう」と思ったらお湯が出ない、というトラブルは、実は「よくあること」であり、そのほとんどは給湯器の故障が原因ではありません。

この「入居日あるある」は、オール電化の貯湯式給湯器が、実際に使えるお湯を沸き上げるまでに、いくつかの準備段階と一定の時間を必要とするために起こります。

入居当日から温かいお風呂で一日の疲れを癒すためには、契約段階からの事前の段取りが非常に重要になります。

入居初日にお湯が使えない「3つの理由」

- 給湯器の電源がOFFになっている

前の入居者が退去し、クリーニングなどが行われた後、安全確保のために給湯器専用のブレーカーが意図的に落とされていることがほとんどです。 - タンク内が空になっている

長期間にわたり空室だった物件では、衛生上の観点から、貯湯タンク内の水がすべて抜かれている場合があります。 - お湯の沸き上げに「一晩」かかる

前述の通り、貯湯式給湯器は電気料金の安い深夜電力を使って、タンク一杯のお湯を沸き上げます。

入居前に必ず済ませておくべき「2つの手続き」

- 電力会社への利用開始連絡

- これは基本中の基本ですが、入居日の1〜2週間前までには、管轄の電力会社に電話やインターネットで連絡し、電気の利用開始手続きを完了させておきましょう。これを忘れると、お湯どころか部屋の電気も使えません。

- 不動産会社・管理会社への「事前通電」依頼

- 賃貸契約を結ぶ際、または鍵の受け渡し前に、担当者へ「オール電化の物件なので、入居前日の午前中までに給湯器のブレーカーを入れて通電しておいていただけますか?」と明確に依頼しておくことが、最も確実で重要な対策です。

- これを依頼しておくことで、入居前夜に給湯器が自動で沸き上げ運転を開始し、あなたが入居する当日の朝にはタンクがお湯で満たされている状態になります。

もし、これらの準備を忘れて入居日を迎えてしまった場合は、ご自身で分電盤の給湯器ブレーカーを「ON」にし、まずタンクに水が溜まるのを待ちます(水道の元栓が開いていれば、数分〜数十分で給水音が止まります)。

その後、リモコンで「沸き増し」操作を行うことで、数時間後にはシャワーを浴びることが可能になります。ただし、その分の電気代は割高になることを覚悟しておきましょう。

一人暮らしで特に注意すべきこと

ワンルームや1K/1LDKといった一人暮らし向けの賃貸物件に設置されているオール電化給湯器は、ファミリー向け物件に比べて貯湯タンクの容量が小さいモデルが一般的です。

そのため、日々の生活の中で、より一層お湯の使い方を意識し、湯切れを防ぐ工夫が求められます。

一人暮らし向けのタンク容量は150L〜200L程度が一般的です。300L以上は2〜3人以上の世帯向けで、370Lでは3〜5人、460Lでは4〜7人程度が目安とされています。実際の適用人数はメーカー仕様をご確認ください。

この容量は、一般的なシャワー(約10分で80L〜100L消費)や自炊、洗い物といった平均的な使用量であれば十分賄える設計になっています。

しかし、ライフスタイルによっては簡単に湯切れを起こしてしまう可能性があります。

| タンク容量 | 主な用途の目安 | 注意が必要なケース |

|---|---|---|

| 150L~200L | シャワー中心の生活(1人分) | 湯船にお湯を張ると、シャワーや洗い物用がほぼ無くなる |

| 300L | シャワー+湯船にお湯張り(1人分) | 来客で2人目がシャワーを浴びると湯切れの可能性 |

| 370L | 2~3人家族の標準的な使用量 | 家族全員が長めのシャワーを浴びると不足することも |

特に注意したいのが、友人が泊まりに来た時です。2人連続でシャワーを浴びたり、冬場にのんびり長風呂を楽しんだりすると、コンパクトなタンクのお湯はあっという間に尽きてしまう可能性があります。

翌朝、顔を洗うお湯さえない…なんてことにならないように注意が必要です。

一人暮らしで湯切れを防ぐための賢い節約術

シャワーヘッドを交換する

備え付けのシャワーヘッドを、手元で一時止水できるタイプや、水圧を保ちつつ水量を減らせる節水タイプに交換するのも有効です。退去時には元のヘッドに戻せるよう、必ず保管しておきましょう。

お風呂は「高温足し湯」を徹底する

お風呂のお湯がぬるくなった際に「追い焚き」をすると、タンク内の熱を大きく消費し、他の用途で使えるお湯が減ってしまいます。

機種によっては、熱いお湯を直接浴槽に追加する「高温足し湯」を使う方が追い焚きよりも効率的な場合があります。ご使用の給湯器に備わる機能や取扱説明書を確認のうえ、適切な方法を選びましょう。(参考:【ダイキン】エコキュート 基礎知識 | ダイキンエコキュート)

来客や多量使用の予定を把握する

友人が泊まりに来る、大掃除でお湯をたくさん使うなど、お湯の使用量が増えることが事前に分かっている場合は、前日の夜からリモコンの設定を「多め」や「満タン」に変更しておくことで、安心して当日を迎えることができます。

日々の少しの心がけで、湯切れのリスクは大きく減らすことができます。

まずはご自身の住んでいる物件の給湯器のタンク容量を取扱説明書などで把握し、計画的にお湯を使う習慣を身につけることが、快適な一人暮らしの第一歩です。

連絡は大家さん?管理会社?業者への注意点

自分でできる確認(湯切れ、ブレーカー)を全て行っても状況が改善しない場合、給湯器本体の機械的な故障や電子基板の不具合が考えられます。

このような状況に至った時、賃貸物件の入居者として取るべき行動は一つです。

それは、絶対に自己判断で修理業者を探して手配しないこと。まず連絡すべき相手は、物件の管理会社、または大家さんです。これは賃貸契約における最も重要なルールのひとつと言えます。

なぜ管理会社・大家さんへの連絡が最優先なのか?

賃貸物件に備え付けられているエアコンやコンロ、そして給湯器といった設備は、入居者が借りているものであり、その所有権は大家さんにあります。

民法上、大家さんには入居者が支障なく生活できるよう設備を維持・修繕する義務(修繕義務)が課せられています。そのため、経年劣化による自然故障の場合、その修理・交換費用は原則として大家さんが負担します。

大家さんや管理会社は、懇意にしている修理業者や、メーカーと直接契約を結んでいることがほとんどです。入居者が善意であっても、無断で別の業者に修理を依頼してしまうと、さまざまなトラブルの原因となります。

勝手に業者を手配した場合に起こりうるトラブル

- 修理費用が全額自己負担になる

- 「大家さんに許可なく修理したので、費用は負担できません」と言われ、本来は支払う必要のなかった高額な修理費用を全額自己負担させられるケースが最も多いトラブルです。

- 契約違反と見なされる

- 賃貸借契約書には、設備の修理に関する手続きが明記されているのが一般的です。これを無視した行為は契約違反と見なされ、関係が悪化する原因にもなりかねません。

- 保証の対象外になる

- メーカーや設置業者の保証期間内であったにも関わらず、指定外の業者が修理を行ったことで、保証が受けられなくなる可能性もあります。

たとえ水漏れしていて床が濡れているような緊急性が高い状況であっても、まずは管理会社や大家さんに電話で第一報を入れ、「指示を仰ぐ」という姿勢が重要です。

営業時間外で電話が繋がらない場合は、契約書に記載されている「24時間緊急サポートデスク」などの連絡先がないか確認しましょう。

管理会社・大家さんへ連絡する際に伝えるべき情報

連絡する際は、以下の情報を整理して伝えると、状況が正確に伝わり、その後の手配がスムーズに進みます。

- 物件名と部屋番号、ご自身の氏名

- いつからお湯が出ないのか(例:昨日の夜から)

- 具体的な症状(例:全ての蛇口から水は出るがお湯が出ない)

- リモコンにエラーコードが表示されているか(表示されていればその番号)

- ご自身で確認したこと(例:湯切れではないこと、ブレーカーは落ちていないこと)

- 給湯器のメーカー名と型番(タンク側面のシールに記載)

入居者の過失(物をぶつけて壊した等)でない限り、修理費用を心配する必要はありません。落ち着いて、正しい手順で連絡を取りましょう。

ガス給湯器との比較とメリット

オール電化の賃貸物件でお湯が出ないという不便なトラブルを経験すると、「やはりお湯切れの心配がないガス給湯器の方が便利だったのでは?」と感じる方も少なくないでしょう。

どちらの給湯システムにも、一長一短があります。ここで改めて両者を客観的に比較し、オール電化ならではのメリットを再確認してみましょう。

| 項目 | オール電化(電気温水器・エコキュート) | ガス給湯器 |

|---|---|---|

| 給湯方式 | 貯湯式(お湯を貯めておく) | 瞬間式(使う瞬間にお湯を作る) |

| メリット | 火を使わないため安全性が高い 深夜電力利用で光熱費を抑えやすい 災害時にタンクの水を非常用水に使える ガス基本料金が不要になる | 湯切れの心配がない パワフルでお湯の勢いが強い傾向 本体価格が比較的安価 設置スペースが比較的小さい |

| デメリット | 湯切れのリスクがある 日中の沸き増しは電気代が割高 設置に広いスペースが必要 停電時に沸き上げ不可 | ガス漏れや不完全燃焼のリスク ガスと電気の両方の基本料金がかかる プロパンガスは料金が高い傾向 災害時の復旧が電気より遅い場合がある |

| ランニングコスト | 深夜電力プランを上手く使えば安価。エコキュートは特に効率が良い。 | 都市ガスは比較的安価。プロパンガスは割高になることが多い。 |

この比較から分かるように、オール電化の最大のメリットは、やはり火を使わないことによる圧倒的な安全性と、災害時への備えにあります。

特に、キッチンもIHクッキングヒーターであるオール電化住宅では、ガス漏れや不完全燃焼による一酸化炭素中毒といったリスクがゼロになります。

これは、小さなお子様やご高齢の方がいるご家庭にとって、何物にも代えがたい安心感につながります。

また、意外と知られていないのが災害時の強みです。地震などの災害時、ライフラインの中で最も復旧が早いのは電気と言われています。断水さえしていなければ、電気が復旧し次第、お湯を沸かすことができます。

さらに、断水中でもタンク内に貯まっている数百リットルの水(またはお湯)を、トイレを流したり体を拭いたりするための生活用水として利用できる点は、非常に大きなアドバンテージです。

一方で、ガス給湯器の「いつでもお湯が使える」という利便性は、やはり魅力的です。

どちらのシステムが優れているかという問題ではなく、ご自身のライフスタイルや、何を重視するか(利便性か、安全性か、経済性か)によって、最適な選択は変わってきます。

オール電化の特性を深く理解し、そのメリットを最大限に活かす生活を心がけることが、賃貸生活を快適にする鍵となります。

この記事の執筆・監修について

この記事は、オール電化設備のプロフェッショナルである「横浜電気工事レスキュー」東京電力指定工事店(登録番号:701-1730)所属の天谷 富士夫が、豊富な現場経験を基に執筆・監修しました。

弊社は、神奈川・東京エリアで電気温水器やエコキュートの修理・交換工事を承っております。

賃貸物件の設備トラブルは、まず管理会社や大家さんへご相談いただくのが大前提ですが、万が一の故障や将来的な交換について専門家の意見を聞きたい、という場合は、お気軽にお問い合わせください。

オール電化なのにお湯が出ない賃貸の総まとめ

この記事では、オール電化の賃貸物件でお湯が出なくなった際に考えられる原因から、ご自身でできる対処法、そして専門家へ助けを求める際の正しい手順まで、網羅的に解説しました。

最後に、トラブル解決と今後の予防のために、重要なポイントをリスト形式で振り返ります。

- オール電化でお湯が出ない賃貸のトラブルで最も多い原因は「湯切れ」

- 湯切れはリモコンの「沸き増し」で対処できるが時間と割高な電気代がかかる

- まず確認すべきは「水は出るか」と「お湯が出ない範囲(一箇所か全てか)」

- 全ての蛇口からお湯が出ない場合は給湯器本体やシステム全体の問題を疑う

- 特定の蛇口だけなら混合水栓の故障やフィルター詰まりの可能性がある

- オール電化の給湯器は深夜の割安な電力で夜間にお湯を沸かす「貯湯式」

- 貯湯式の仕組みを理解し計画的にお湯を使うことが最大のトラブル予防策となる

- 電気給湯器にガスメーターのような屋外の復帰ボタンは存在しない

- 電気トラブルを疑う際は室内の分電盤にある給湯器専用ブレーカーを確認する

- ブレーカーが何度も落ちる場合は漏電の危険があるため直ちに使用を中止し連絡する

- 賃貸マンションやアパートへの入居初日にお湯が出ないのは故障ではないことが多い

- 入居前に電力会社への連絡と不動産会社への「事前通電」の依頼が必須

- 一人暮らし向けの物件はタンク容量が小さい傾向にあるためより一層お湯の使いすぎに注意

- 給湯器の故障が疑われる場合、連絡先はまず管理会社か大家さん

- 自己判断で勝手に業者に修理を依頼すると費用が全額自己負担になるリスクがある

- 経年劣化による自然故障の修理費用は原則として大家さん負担

- ガス給湯器と比較するとオール電化は安全性が高く災害時にも強いメリットがある

突然お湯が出なくなると誰でも慌ててしまいますが、この記事で紹介した手順に沿って冷静に一つずつ確認・対処すれば、多くの場合は解決可能です。