その漏電の調べ方は危険?正しいテスターの知識と特定手順

「またブレーカーが落ちた…」そんな経験はありませんか?

頻繁にブレーカーが落ちる場合、それは単なる電力の使いすぎではなく、目に見えない危険な「漏電」のサインかもしれません。

漏電の調べ方として、多くの方が真っ先にテスターを思い浮かべるかもしれませんが、実はご家庭で一般的に使われている普通のテスターでは、漏電調査はできないのが現実です。

漏電箇所の特定方法には、正しい手順と専門的な知識が不可欠なのです。

安易に自分で調査を始めてしまう前に、まずはこの記事で、家でできる安全な漏電チェックのやり方を学びましょう。

専門家が使う「メガテスター」や「クランプメーター」といった測定器の基本的な使い方から、混同しがちな「アース」と「ショート(短絡)」の違い、そして漏電電流の測定方法や抵抗値の基礎知識まで、分かりやすく解説します。

特に、エアコンや電子レンジ、冷蔵庫などが原因でわからない場合の対処法は必見です。

安全な調査の進め方から、おすすめの対処法、信頼できる専門業者に依頼する際のポイントまで、この記事があなたの不安を解消する一助となれば幸いです。

記事のポイント

- 普通のテスターで漏電を調べられない具体的な理由

- 資格がなくても自分でできる安全な漏電箇所の特定手順

- プロが使う専門テスター(メガテスター・クランプメーター)の正しい使い方

- 漏電の原因がどうしても不明な場合の適切な対処法とチェックポイント

- 1. 漏電の調べ方の基本|正しいテスターの知識と安全手順

- 1.1. 普通のテスターでは漏電調査はできない

- 1.1.1. 【厳禁】抵抗モードでの通電測定は絶対にNG

- 1.2. 家でできる漏電チェックのやり方を解説

- 1.2.1. 分電盤にある3種類のブレーカーの役割

- 1.3. ブレーカーによる漏電箇所の特定方法

- 1.3.1. 手順1:全てのブレーカーを「切」にする

- 1.3.2. 手順2:主電源と漏電ブレーカーを「入」にする

- 1.3.3. この時点でブレーカーが落ちる場合

- 1.3.4. 手順3:安全ブレーカーを一つずつ「入」にしていく

- 1.3.5. 手順4:原因回路の特定と応急処置

- 1.4. アースとショート(短絡)の違いとは

- 1.4.1. アース(接地)の役割:命を守る安全装置

- 1.4.2. アースは必ず接続しましょう

- 1.4.3. ショート(短絡)の現象:火災に直結する危険な状態

- 1.4.4. 漏電とショートの関係性のまとめ

- 1.5. レンジや冷蔵庫を測定する際の注意点

- 1.5.1. 【重要】精密機器へのメガテスター使用に関する注意点

- 2. 専門テスターを使った漏電の調べ方と対処

- 2.1. メガテスターとクランプメーターの正しい使い方

- 2.1.1. 絶縁抵抗計(メガテスター):絶縁性能の”健康診断”

- 2.1.1.1. 特徴

- 2.1.1.2. 正しい使い方

- 2.1.1.3. 最大の注意点

- 2.1.2. 漏れ電流測定用クランプメーター:漏電の”リアルタイム監視”

- 2.1.2.1. 特徴

- 2.1.2.2. 正しい使い方

- 2.1.2.3. 最大の注意点

- 2.2. 漏電電流と絶縁抵抗の測定方法

- 2.2.1. クランプメーターによる漏電電流の測定手順

- 2.2.2. 漏れ電流の法的基準値

- 2.2.3. メガテスターによる絶縁抵抗の測定手順

- 2.3. 自分でする調査と業者に依頼する判断

- 2.3.1. 自分で安全にできること:原因の切り分け

- 2.3.2. DIY調査の安全な範囲

- 2.3.3. 速やかに業者に依頼すべきケース:安全の境界線

- 2.3.4. すぐに専門家を呼ぶべき危険なサイン

- 2.3.4.1. 配線・設備側の問題が確定した場合

- 2.3.4.2. 専門的な測定が必要な場合

- 2.3.4.3. 物理的な交換・修理作業

- 2.3.4.4. 明らかな異常を発見した場合

- 2.3.4.5. 古い設備の場合

- 2.4. どうしても原因がわからない場合の対処法

- 2.4.1. プロでも特定が難しい漏電の隠れた原因

- 2.4.1.1. ⒈雨漏りや結露による断続的な漏電

- 2.4.1.2. ⒉害獣による配線の物理的損傷

- 2.4.1.3. ⒊ 複合的な微量漏電(累積漏電)

- 2.4.1.4. ⒋ 漏電ブレーカー自体の経年劣化・故障

- 2.4.1.5. ⒌アース線の不適切な施工

- 2.4.2. 専門業者による原因不明漏電の徹底調査プロセス

- 2.5. おすすめの漏電の調べ方とテスター選び

漏電の調べ方の基本|正しいテスターの知識と安全手順

- 普通のテスターでは漏電調査はできない

- 家でできる漏電チェックのやり方を解説

- ブレーカーによる漏電箇所の特定方法

- アースとショート(短絡)の違いとは

- レンジや冷蔵庫を測定する際の注意点

普通のテスターでは漏電調査はできない

漏電を調べようと考えた際、多くの方が最初に思い浮かべるのが、ご家庭やDIYで使われる一般的なテスター(デジタルマルチメーター)かもしれません。

しかし、結論から言うと、この普通のテスターで漏電を正確に測定することは原理的に不可能です。

この事実を知らずに誤った使い方をすると、機器を破損させたり、最悪の場合、感電事故につながる危険性すらあります。

その理由は、主に「測定感度」と「測定機能」という2つの大きな違いにあります。一般的なテスターは、主に電圧(V)、比較的大きな電流(A)、導通や抵抗(Ω)を測定するために設計されています。

一方、漏電によって壁や機器のフレームを伝って流れる「漏れ電流」は、通常、数ミリアンペア(mA)という非常に微弱なものです。

これは1Aの1000分の1という微かな電流であり、普通のテスターではこの微小な電流を検知するための感度(分解能)が全く足りていないのです。

さらに、漏電調査の核心ともいえる「絶縁抵抗」の測定は、普通のテスターでは絶対に行えません。絶縁抵抗とは、電気が漏れないようにする絶縁体がどれだけ高い抵抗を持っているかを示す値です。

これを測定するためには、測定対象の回路にDC100V〜1000Vといった高い電圧を意図的にかけ、その際にどれだけ電流が漏れるかを測定する必要があります。

この特殊な機能を持つのが「絶縁抵抗計(通称:メガテスター)」と呼ばれる専用の測定器であり、乾電池で動作する一般的なテスターには搭載されていません。

【厳禁】抵抗モードでの通電測定は絶対にNG

絶対にやってはいけないのが、電源が入ったままの活線状態の回路を、テスターの抵抗(Ω)測定モードで測ってしまうことです。

テスターの内部構造上、抵抗モードでは測定端子間に微弱な電流を流して抵抗値を測定します。これを電圧のかかった回路に接続すると、電源とテスター内部でショート(短絡)が発生します。

結果として「バチッ」という音と共に火花が散り、テスター本体のヒューズが飛ぶか、最悪の場合は内部回路が焼損します。

また、分電盤のブレーカーをトリップさせたり、接続先の電子機器を破壊したり、感電したりと、非常に危険な事態を招きます。

このように、漏電調査を正しく行うためには、目的別に専用設計された測定器が必須です。

具体的には、「漏れ電流」を直接測定するための「漏れ電流測定用クランプメーター」か、「絶縁性能」を診断するための「絶縁抵抗計(メガテスター)」のいずれかが必要となります。

家でできる漏電チェックのやり方を解説

「専門的なテスターがないと、何もできないのか…」と不安に思う必要はありません。

ご家庭でできる、安全かつ非常に効果的な漏電チェック方法が存在します。それは、分電盤のブレーカーを正しく操作し、問題の起きている電気回路を特定するというアプローチです。

この方法は、電気工事の資格や専門知識、特別な工具を一切必要としません。

手順通りに一つずつ確認することで、家全体という漠然とした範囲から、「2階の寝室のコンセント回路」といった具体的なレベルまで、問題を絞り込むことが可能です。

漏電が疑われる、あるいは漏電ブレーカーが落ちてしまった場合は、まずこの方法を落ち着いて試すことが、問題解決への最も安全で確実な第一歩となります。

(参考:急に電気が消えたとき|一般の方向け|東京電力パワーグリッド株式会社)

分電盤にある3種類のブレーカーの役割

作業を始める前に、ご家庭の分電盤に設置されている主要なブレーカーの役割を再確認しておきましょう。この知識があるだけで、作業の理解度が格段に深まります。

| ブレーカーの種類 | 主な役割と特徴 | 落ちる主な原因 |

|---|---|---|

| アンペアブレーカー (サービスブレーカー) | 電力会社との契約電流を管理する、一番大きなブレーカー。分電盤の左端にあることが多いです。 | 家全体での電力の「使いすぎ」。契約アンペアを超えた場合に作動します。 |

| 漏電ブレーカー (漏電遮断器) | 「テスト」ボタンが付いているのが特徴。電気回路からの漏電を検知して、感電や火災事故を防ぎます。 | 配線や家電製品からの「漏電」。ごく微量な電流の漏れを検知して作動します。 |

| 安全ブレーカー (配線用遮断器) | 部屋やコンセントごとに回路を分ける、小さなブレーカーが複数並んだもの。「台所」「居間」などと記載されています。 | 各回路での電力の「使いすぎ(過負荷)」や「ショート(短絡)」で作動します。 |

今回のチェックで主役となるのは、中央に位置する「漏電ブレーカー」と、その右側に並ぶ「安全ブレーカー」です。

具体的な手順については、次の「ブレーカーによる漏電箇所の特定方法」で詳しく、ステップ・バイ・ステップで解説していきます。

この切り分け作業を行うことで、原因が特定の家電製品にあるのか、それとも壁の中の配線やコンセントといった、建物の設備自体にあるのかを判断する重要な手がかりが得られます。

ブレーカーによる漏電箇所の特定方法

ここでは、分電盤を安全に操作して漏電箇所を特定するための具体的な手順を、4つのステップに分けて詳しく解説します。

この作業は感電のリスクを最小限に抑えるためのものですが、手順を一つずつ確実に、そして落ち着いて行うことが重要です。

手順1:全てのブレーカーを「切」にする

まず、安全を確保するために、分電盤にある全てのブレーカーのスイッチを「切」(下側)の状態にします。操作には推奨される順番があります。

- 安全ブレーカー(小さいもの)を全て「切」にします。

- 次に、漏電ブレーカー(テストボタン付き)を「切」にします。

- 最後に、アンペアブレーカー(一番大きいもの)を「切」にします。

この操作により、家全体の電気が完全に遮断され、安全に作業を開始できる状態になります。

手順2:主電源と漏電ブレーカーを「入」にする

次に、アンペアブレーカーと漏電ブレーカーの2つだけを「入」(上側)にします。この段階では、各部屋につながる安全ブレーカーは全て「切」のままになっているはずです。

この時点でブレーカーが落ちる場合

もし、安全ブレーカーが全て「切」の状態にもかかわらず、漏電ブレーカーを「入」にした瞬間に再び落ちてしまう場合は、問題が深刻である可能性が高いです。

これは、分電盤そのものの故障や、分電盤から各安全ブレーカーへ分岐する前の主幹配線での漏電が考えられます。この場合は個人での対処は不可能ですので、直ちに専門の電気工事業者へ連絡してください。

手順3:安全ブレーカーを一つずつ「入」にしていく

ここからが、原因となっている回路を特定するための最も重要なステップです。「切」になっている安全ブレーカーを、右端あるいは左端から一つずつ、ゆっくりと「入」にしていきます。

この時、絶対に焦ってはいけません。

一つのブレーカーを「入」にしたら、必ず5秒ほど待ち、漏電ブレーカーが落ちないかを確認する、という動作を繰り返してください。

間隔をあけずに次々と入れてしまうと、正確な原因回路の特定が困難になってしまいます。

手順4:原因回路の特定と応急処置

ある特定の安全ブレーカーを「入」にした瞬間に、親である漏電ブレーカーが「カチッ」という音とともに「切」に落ちた場合、その今入れた安全ブレーカーが担当している回路で漏電が発生していると断定できます。

原因が特定できたら、まずは応急処置として、問題のあった安全ブレーカーだけを「切」のままにしておきます。

その後、再度漏電ブレーカーを「入」にし、まだ入れていなかった他の問題ない安全ブレーカーを全て「入」に戻します。

これにより、漏電している回路以外の電力は復旧させることができ、日常生活への支障を最小限に抑えることが可能です。

これで、「どの回路で」漏電が起きているかが明確になりました。次のステップは、その回路に繋がっている「何が」原因なのかを突き止める作業に移ります。

アースとショート(短絡)の違いとは

電気のトラブルについて調べる際、「アース」と「ショート(短絡)」は非常によく出てくる言葉ですが、その役割や現象は全く異なります。

漏電という状態を正しく理解し、その危険性を認識するためにも、これらの基本的な違いを明確に区別しておきましょう。

アース(接地)の役割:命を守る安全装置

アースは、万が一の漏電時に、感電事故を防ぐための非常に重要な安全装置です。

洗濯機や電子レンジ、エアコンの室外機など、特に水回りで使用する家電や、金属製の筐体(ケース)を持つ機器から出ている、緑と黄色の縞模様、あるいは緑色一色の電線が「アース線」です。

通常、電気は製品内部の決められた回路を流れますが、何らかの原因で絶縁が劣化すると、電気が筐体などの本来流れてはいけない部分に漏れ出してしまいます。

この状態で人がその機器に触れると、人体が電気の通り道となって地面に電気が流れ、激しい感電を引き起こします。

しかし、アース線がコンセントのアース端子に正しく接続されていれば、漏れた電気は抵抗の低いアース線を通って安全に地面へと逃げていきます。

これにより、人が機器に触れても人体を流れる電流が大幅に減少し、感電のリスクを劇的に低減できるのです。

さらに、アースに電気が流れると、その異常を漏電ブレーカーが確実に検知し、回路を瞬時に遮断してくれます。

アースは必ず接続しましょう

アース端子があるコンセントと、アース線付きの家電製品を使用する場合は、面倒でも必ずアース線を接続する習慣をつけましょう。

それが、あなたや家族の安全を守ることに直結します。

ショート(短絡)の現象:火災に直結する危険な状態

ショートは、電気回路の異なる極(家庭の交流100Vであれば2本の電線)が、電球やモーターといった負荷(抵抗)を介さずに、直接的に接触してしまう現象を指します。

例えば、電源コードの被覆が経年劣化や物理的な損傷で破れ、内部の2本の銅線同士が触れ合ってしまうような状況です。

オームの法則(電流=電圧÷抵抗)からも分かる通り、抵抗がほぼゼロの状態で電圧がかかると、そこには理論上、無限に近い非常に大きな電流が流れようとします。

この過大電流は、接触点で「バチッ!」という激しい音や閃光(アークフラッシュ)を伴い、瞬時に高熱を発生させます。この熱が周囲のホコリや可燃物に着火し、電気火災を引き起こす直接的な原因となります。

この危険な状態を防ぐため、安全ブレーカー(配線用遮断器)はショートを検知すると、0.1秒以下の速さで回路を遮断し、大規模な事故に至るのを防ぐ設計になっています。

漏電とショートの関係性のまとめ

漏電は「電気が本来のルートからじわじわと漏れる」現象であり、絶縁体の劣化が主な原因です。

一方、ショートは「電気が異常な近道をして、一気に大電流が流れる」現象です。漏電が放置された結果、絶縁破壊が進み、最終的にショートに至るケースもあります。

どちらも非常に危険な電気的事故であることに変わりはありません。

レンジや冷蔵庫を測定する際の注意点

前述のブレーカー操作によって、「台所」や「リビングのエアコン用コンセント」など、漏電している回路が特定できた場合、次のステップはその回路に接続されている家電製品を一つずつチェックしていくことです。

特に、電子レンジや冷蔵庫、洗濯機、温水洗浄便座、エアコンといった、消費電力が大きく、水や湿気と関わりが深い、あるいはモーターを内蔵している家電は、漏電の原因となりやすい代表的な機器です。

これらの家電が漏電の原因かどうかを、安全に切り分けるための手順は以下の通りです。

- 漏電していると特定された回路のコンセントに接続されている、全ての家電製品の電源プラグをコンセントから抜きます。(安全のため、乾いた手で、プラグの樹脂部分を持つようにしてください)

- 全てのプラグを抜いた状態で、分電盤に戻り、先ほど落ちた安全ブレーカーを「入」にします。

- この状態でブレーカーが落ちなければ、原因は抜いた家電のどれかです。全てのプラグを抜いても落ちる場合は、配線やコンセント自体が原因のため、専門業者に連絡してください。

- 再びコンセントの場所に戻り、抜いたプラグを一つずつ、時間をあけて差し直していきます。

- ある家電のプラグを差した瞬間に、分電盤の漏電ブレーカーが再び落ちた場合、その家電が漏電の原因であると特定できます。

【重要】精密機器へのメガテスター使用に関する注意点

もし、あなたが専門家で、絶縁抵抗計(メガテスター)を使って調査を行う場合、絶対に守らなければならない鉄則があります。

それは、電子レンジや冷蔵庫、PC、テレビといった電子制御基板を持つ精密機器に、メガテスターを直接接続して測定してはいけないということです。

メガテスターは測定のためにDC500Vなどの高い電圧を発生させます。この高電圧が、機器内部の半導体やコンデンサといったデリケートな電子部品に印加されると、一瞬で破壊してしまう危険性が非常に高いのです。

絶縁抵抗を測定する際は、必ず家電のプラグはコンセントから抜いた状態で、壁のコンセント端子、つまり「建物側の配線」の絶縁状態を測定するのが正しい手順です。

また、冷蔵庫や洗濯機のように、コンプレッサーやモーターが内蔵されている機器は、長年の使用による内部部品の劣化や、結露による水分の侵入、振動による配線の擦れなどが原因で漏電しやすい傾向にあります。

特に10年以上使用している古い家電で漏電が確認された場合は、高額な修理費用をかけるよりも、省エネ性能も向上した最新の製品に買い替える方が、長期的には安全かつ経済的な選択となることも少なくありません。

専門テスターを使った漏電の調べ方と対処

- メガテスターとクランプメーターの正しい使い方

- 漏電電流と絶縁抵抗の測定方法

- 自分でする調査と業者に依頼する判断

- どうしても原因がわからない場合の対処法

- おすすめの漏電の調べ方とテスター選び

メガテスターとクランプメーターの正しい使い方

漏電調査をプロフェッショナルのレベルで正確に行うためには、目的に応じた専門のテスターを正しく選択し、安全に使いこなす技術が求められます。

ここでは、電気工事の現場で不可欠な2つの測定器、「絶縁抵抗計(メガテスター)」と「漏れ電流測定用クランプメーター」のそれぞれの役割、特徴、そして正しい使い方の基本を深く掘り下げて解説します。

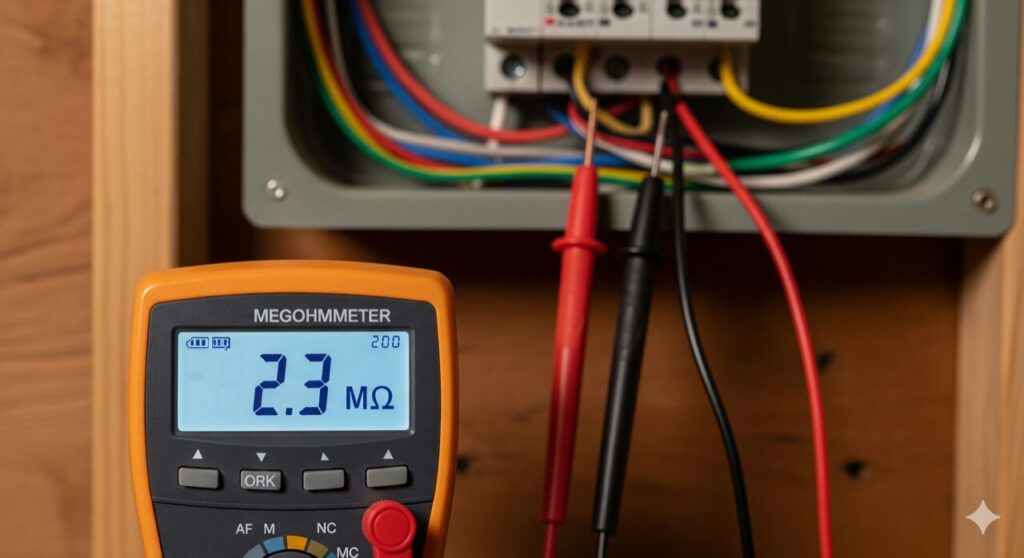

絶縁抵抗計(メガテスター):絶縁性能の”健康診断”

メガテスターは、電気を安全に使うための根幹である「絶縁性能」が、どの程度健全に保たれているかを「抵抗値」として定量的に測定するための診断機器です。

測定したい電気回路に、定格の直流高電圧(例: 125V, 250V, 500V)を意図的に印加し、その際に絶縁体を通過して漏れ出るごく微弱な電流を測定。

オームの法則(抵抗R = 電圧V ÷ 電流I)に基づき、絶縁抵抗値(単位:MΩ メガオーム)を算出します。

特徴

絶縁状態の良否(健全か、劣化しているか)を客観的な数値で明確に判断できます。

数値が基準値を下回っていれば、現在は漏電していなくても将来的に危険な状態であると判断できるため、漏電の予防保全に絶大な効果を発揮します。アナログ式とデジタル式があります。

正しい使い方

測定は、感電や機器破損を避けるため、必ず調査対象の回路のブレーカーを切り、完全に停電した状態で行うのが大原則です。

測定器の黒いリード線(アース側)を分電盤のアース端子に、赤いリード線(ライン側)を測定したい電線にそれぞれ接続して測定します。

最大の注意点

前述の通り、高電圧を発生させるため、電子機器や精密機器が回路に接続されたまま測定すると、一瞬で破壊してしまいます。

測定前には、コンセントに接続されている全ての機器のプラグを抜く、という作業が不可欠です。

漏れ電流測定用クランプメーター:漏電の”リアルタイム監視”

クランプメーターは、電線を切断したり、被覆を剥いたりすることなく、電線をリング状のセンサー部分(クランプ)で挟むだけで、現在進行形で流れている「漏れ電流」の量を直接測定できる画期的な機器です。

これは、電流が流れる際に発生する磁界をセンサーで検知するという、電磁誘導の原理を応用しています。

特徴

最大の利点は、活線状態(電気が流れている状態)で測定できることです。

これにより、ブレーカーを落とすことなく、エアコンや各種機械を実際に運転させながら、リアルタイムでどの程度の電流が漏れているのかを安全に把握できます。

正しい使い方

一般的な電流測定とは異なり、漏電測定では、調査したい回路の「行き」と「帰り」の電線(単相100V回路であれば、非接地側と接地側の2本)を必ずまとめてクランプで挟みます。

正常な状態では、行きと帰りの電流の向きが逆なため、磁界が互いに打ち消し合い、メーターの指示値はほぼゼロになります。

しかし、漏電している場合は、帰ってくる電流が少なくなるため、その差分が磁界の乱れとして検知され、漏れ電流の値として表示されます。

最大の注意点

必ず「漏れ電流測定用(リーククランプメーター)」と明記された、mA(ミリアンペア)単位の測定が可能な高感度・高性能なモデルを使用する必要があります。

通常の負荷電流を測るためのクランプメーターでは、微小な漏れ電流は全く測定できません。

このように、メガテスターが時間をかけて行う精密な「健康診断」で絶縁体の潜在的な弱り具合を調べる際に利用します。

それに対しクランプメーターは聴診器のように手軽に使える「問診」で、今まさに起きている症状(漏れ電流)を素早く見つける、というイメージで使い分けられています。

プロの現場では、この両方を状況に応じて使いこなし、的確な診断を下しているのです。

漏電電流と絶縁抵抗の測定方法

ここでは、プロの現場で実際にどのようにクランプメーターとメガテスターが使用されているのか、その具体的な測定手順と、得られた測定値の法的な解釈について解説します。

これらの作業は高度な知識と技術を要し、感電の危険を伴うため、電気工事士の有資格者が行うべき専門作業であることを改めて強調しておきます。

クランプメーターによる漏電電流の測定手順

この方法は、設備を停止させることなく、稼働中の状態で漏電量をリアルタイムに把握できるのが最大のメリットです。

- Ior(漏れ電流)測定機能付きの高感度リーククランプメーターを用意し、測定レンジを「mA(ミリアンペア)」に設定します。高周波ノイズの影響を避けるため、フィルター機能があればONにします。

- 分電盤のカバーを安全に開け、調査したい回路の配線(単相2線式100VならL相とN相の2本、単相3線式ならL1, N, L2の3本)を特定します。

- 特定した全ての電線(アース線は除く)を、束ねて一括でクランプの中心にくるように挟みます。

- メーターに表示された数値が、その回路から漏れている電流の総量です。数値が安定するまで数秒間待ち、値を読み取ります。

漏れ電流の法的基準値

電気設備の安全性を定めた「電気設備の技術基準の解釈」では、まず第一に絶縁抵抗値が規定されています。しかし、設備の状況によって絶縁抵抗の測定が難しいケースも想定されています。

その場合の代替的な判断基準として、「漏えい電流が常時1mA以下」であれば、その電路の絶縁性能は問題なく維持されているとみなすことができる、とされています(第14条)。

これは「常時1mA以下に保つ義務」というよりも、「絶縁が良好であることの証明」として用いられる数値です。

したがって、測定値がこの1mAを恒常的に超える場合は、絶縁不良の可能性が極めて高く、原因の特定と改修が必要であると判断する重要な目安になります。

(参考:電気設備技術基準・解釈の解説 | 公益社団法人 日本電気技術者協会)

メガテスターによる絶縁抵抗の測定手順

この方法は、電気設備の安全性を根本的に診断し、法令基準に適合しているかを確認するために不可欠な測定です。

- 【安全確認の徹底】測定対象回路の安全ブレーカーおよび主幹の漏電ブレーカーを必ず「切」にし、検電器を用いて測定箇所が無電圧(停電)であることを複数回確認します。

- 回路に接続されている全ての家電製品の電源プラグをコンセントから抜きます。特に電子機器は確実に切り離します。

- メガテスター本体のバッテリーチェックを行い、測定電圧レンジを回路の対地電圧に応じて適切に選択します。(例:100V/200V回路ならDC500Vレンジなど)

- メガテスターのアース側リード線(黒いワニ口クリップ)を、分電盤のアース端子に確実に接続します。

- ライン側リード線(赤い測定プローブ)の先端を、測定したい回路の電線(安全ブレーカーの二次側端子など)にしっかりと接触させ、測定ボタンを機種の指示に従って規定時間押し続けます。多くの機種では数秒から必要時間(通常は1分間)で読み取りが完了します。

- 表示された抵抗値(MΩ)を読み取ります。測定後は、測定ボタンを離してもすぐにプローブを離さず、メガテスターの自動放電機能によって回路に蓄えられた電荷が完全に放電されるまで待機します。これは感電防止のための非常に重要な手順です。

| 電路の使用電圧区分 | 絶縁抵抗値の最低基準 | 解説 |

|---|---|---|

| 300V以下:対地電圧150V以下 (一般的な家庭の単相100V回路) | 0.1 MΩ 以上 | 10万Ω以上の抵抗値が必要です。これを下回ると法令違反となります。 |

| 300V以下:その他 (単相200V回路など) | 0.2 MΩ 以上 | 20万Ω以上の抵抗値が求められます。 |

| 300V超過 (業務用の三相400V回路など) | 0.4 MΩ 以上 | 40万Ω以上の、より高い絶縁性能が要求されます。 |

測定値が上記の法定制限値を下回る場合は、その電気回路は安全基準を満たしていない「絶縁不良」状態と正式に判断され、原因箇所の特定と修理が法律で義務付けられます。

自分でする調査と業者に依頼する判断

漏電調査には、ご自身で安全に行える範囲と、専門家であるプロの業者に絶対に任せるべき範囲に、明確な境界線が存在します。

この「安全の境界線」を正しく認識することが、感電や火災、あるいは家財の破損といった重大な事故を未然に防ぐ上で最も重要です。

自分で安全にできること:原因の切り分け

電気工事の資格や専門知識がない方が行っても安全なのは、基本的に「分電盤のブレーカー操作による原因回路の特定」と、それに続く「家電製品の切り分け」までです。

DIY調査の安全な範囲

- ステップ1:回路の特定

- 分電盤の安全ブレーカーを一つずつ入り切りして、どの部屋やエリアで漏電が起きているのかを絞り込む作業。

- ステップ2:原因の切り分け

- 特定された回路のコンセントから、接続されている家電のプラグを一つずつ抜き差しして、原因が特定の家電製品にあるのか、それとも配線側にあるのかを判断する作業。

この調査の結果、原因が特定の家電製品にあると判明した場合は、その家電の使用を中止し、メーカーに修理を依頼するか、新しい製品に買い替えることで問題は解決します。

ここまでは、ご自身の管理下で対応が可能です。

速やかに業者に依頼すべきケース:安全の境界線

一方で、以下のいずれかの状況に該当した場合は、ご自身での調査・修理は非常に危険であり、法律でも禁止されています。直ちに作業を中止し、迷わず信頼できる専門の電気工事業者に連絡してください。

すぐに専門家を呼ぶべき危険なサイン

危険な兆候

配線・設備側の問題が確定した場合

ブレーカー操作で原因回路を特定し、その回路の家電を全てコンセントから抜いてもなお、ブレーカーが落ちる場合。

これは、壁の中の配線、コンセント、スイッチといった建物の電気設備そのものに問題があることを示しており、絶対に手を出してはいけません。

専門的な測定が必要な場合

分電盤のカバーを開けて内部の配線を直接触る必要がある、メガテスターやクランプメーターを用いた本格的な測定作業。

物理的な交換・修理作業

コンセントやスイッチの交換、照明器具の修理、配線の引き直しなど、全ての電気工事。

明らかな異常を発見した場合

壁の内部やコンセント周りから焦げ臭いにおいがする、コンセントプレートが熱で変色・変形している、火花が見えるなど、火災に直結する危険な兆候がある場合。

古い設備の場合

ご自宅の分電盤に、そもそも漏電ブレーカーが設置されていない、あるいは非常に古い形式のブレーカーが使われている場合。

「自分でする」ことと「業者に任せる」ことの判断基準は、とてもシンプルです。「分電盤の扉を開けるだけ」「コンセントのプラグを抜くだけ」の範囲を超えたら、それは専門家の領域だと考えてください。

電気工事士の資格なく、壁の中の配線を触ったり、コンセントを交換したりする行為は、罰金や懲役が科される可能性のある、明らかな法律違反です。(参考:電気工事士法 | e-Gov 法令検索)

費用を気にする気持ちも分かりますが、何よりも安全を最優先することが、結果的にあなた自身と大切な財産を守ることにつながります。

横浜・川崎・東京都南部エリアで業者をお探しの方へ

「どこに頼めばいいかわからない」「他の業者に原因不明と言われた」といった場合でも、諦めないでください。

この記事の執筆者が在籍する横浜電気工事レスキューでは、経験豊富な技術者が専門的な測定器を駆使し、粘り強く原因を突き止めます。

東京電力の指定工事店(登録番号: 701-1730)としての信頼と実績で、雨漏りや害獣被害が疑われるような複雑な漏電トラブルにも対応いたします。お困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。

どうしても原因がわからない場合の対処法

「ブレーカー操作をしても、どの回路を調べても問題が見つからない」「回路は特定できたのに、その先の原因がどうしてもわからない」といった、謎の漏電トラブルに悩まされるケースも少なくありません。

漏電は、常に分かりやすい形で発生するとは限らず、非常に捉えどころのない、厄介な性質を持っているからです。

個人での特定が困難な場合、以下のような複雑で潜在的な原因が隠れている可能性が考えられます。

プロでも特定が難しい漏電の隠れた原因

⒈雨漏りや結露による断続的な漏電

「雨が降った日だけ」「台風が来た後だけ」など、特定の気象条件で漏電ブレーカーが落ちる場合、屋根や壁からの雨漏り、あるいは壁内での結露によって、天井裏や壁の中の配線・接続部が濡れている可能性が非常に高いです。水が乾くと現象が収まるため、発見が非常に困難です。

⒉害獣による配線の物理的損傷

ネズミやハクビシンといった害獣が、天井裏や壁の中に侵入し、断熱材と間違えて配線のビニール被覆をかじってしまうケースです。

被覆が傷つき、中の銅線が建物の金属部分(鉄骨など)に触れることで漏電します。これも、普段は目視できない場所で発生するため、特定が困難です。

⒊ 複合的な微量漏電(累積漏電)

個々の家電は基準内でも、複数の古い製品(特にモーターやヒーター類)からの微量な漏れ電流が同じ回路で合算され、ブレーカーの作動基準値(15〜30mA)を超えてしまう場合があります。

⒋ 漏電ブレーカー自体の経年劣化・故障

漏電は一切していないにもかかわらず、漏電ブレーカーそのものが10年〜15年といった寿命を迎え、内部の電子部品が劣化して誤作動を繰り返している可能性も考えられます。

⒌アース線の不適切な施工

本来は絶縁されていなければならない回路と、アース線がどこかで接触してしまっている施工不良。新築やリフォーム直後でも起こりうるトラブルです。

このように、原因が単純な家電製品の故障ではなく、建物側の構造や環境、複数の要因が絡み合っている場合、個人での原因特定はほぼ不可能と言ってよいでしょう。

専門業者による原因不明漏電の徹底調査プロセス

原因不明の漏電に直面したプロの業者は、まさに「電気の探偵」のように、地道で論理的な調査を行います。

まずはメガテスターを用いて、分電盤から各回路の絶縁抵抗値を一つずつ測定し、異常のある回路を絞り込みます。

次に、その回路の壁コンセントやスイッチを一つずつ外し、配線の状態を目視で確認したり、さらに細かく絶縁測定を行ったりします。

雨漏りが疑われる場合は、散水テストを行うこともあります。高感度のリーククランプメーターで、家電を一台ずつ稼働させながら電流の変化を追跡し、累積漏電の原因を探ることもあります。

このように、専門的な知識と測定器、そして豊富な経験を総動員して、隠れた原因を粘り強く突き止めるのです。

「原因がわからないから」と問題を放置することは、いつ発生するかわからない感電や火災のリスクを抱え続けることと同義です。

少しでもご自身での特定が難しいと感じたら、無理に解決しようとせず、速やかに「電気保安協会」やお近くの信頼できる電気工事業者に相談することが、最も安全で賢明な対処法です。

おすすめの漏電の調べ方とテスター選び

この記事の総まとめとして、漏電という目に見えない脅威に対して、私たちが取るべき最も安全で効果的な調べ方の手順と、目的に合わせたテスター選びの最終的な結論を提示します。

まず、漏電が疑われる際に、専門家でなくとも誰もが実践できる、最もおすすめできる安全な調べ方は、一貫して「分電盤のブレーカー操作による原因回路の特定」です。

これが、ご自身でできる最も確実でリスクの低い、優れた初期対応となります。この段階で原因が家電製品にあると切り分けられれば、ご自身で対処できる可能性も高まります。

その後の専門的な調査に進む場合、あるいはプロとして漏電調査を行う場合のテスター選びは、「何を明らかにしたいのか」という目的によって明確に選択が変わります。

もしあなたが将来的に電気工事の専門家を目指す、あるいは業務で電気設備の保守管理を行う立場にあるということであれば、用途に合わせて適切な測定器を揃えることは必須の投資です。

その際は、絶縁抵抗計と漏れ電流クランプメーターの両方を揃え、それぞれの特性を理解して使いこなせるようになる必要があります。

しかし、そうした専門的な目的がない限り、一般の方が家庭用にこれらの高価な測定器を購入する必要性は極めて低いと言えるでしょう。

最終的に、漏電トラブルにおける最も確実で安全、かつ賢明な方法は、漏電調査のプロフェッショナルである専門業者に、調査から原因特定、そして修理・改修までを一貫して依頼することです。

中途半端な知識での自己判断や、資格のない状態での危険な作業は、取り返しのつかない事態を招きかねません。原因不明の電気トラブルは、放置すればするほどリスクが静かに増大していきます。

この記事で解説した手順で安全な初期チェックを行い、少しでもご自身の手に負えない、あるいは不安を感じる領域に踏み込んだと判断したら、その時点で迷うことなく専門家の力を借りるようにしてください。

それが、あなたとあなたの大切な家族、そして財産を守るための最善の選択です。

- 漏電調査に普通のテスターは使用できない

- 専門的な測定器にはメガテスターとクランプメーターがある

- まずは分電盤のブレーカー操作で原因回路を特定する

- 安全ブレーカーを一つずつ入れて漏電箇所を絞り込む

- 原因が家電か配線かを切り分けることが重要

- 家電が原因なら使用を中止し修理または交換を検討する

- 配線やコンセントが原因の場合は専門業者への依頼が必須

- メガテスターは停電状態で絶縁抵抗を測定する

- クランプメーターは活線状態で漏れ電流を測定する

- 絶縁抵抗値には法律で定められた基準値がある

- 漏れ電流は1mA以下が安全の目安

- テスターでの測定は感電や機器破損のリスクを伴う

- 原因がわからない場合は雨漏りや害獣被害も考えられる

- 放置は火災のリスクを高めるため絶対に行わない

- 最も安全で確実な方法はプロの業者に依頼すること