蛍光灯がつかない原因は安定器?自分で交換する方法と注意点

- 1. 蛍光灯がつかない時の安定器交換!まずは原因を特定

- 1.1. つかない原因は本当に安定器?

- 1.2. 交換のサインとなる劣化症状

- 1.3. 安定器の交換方法に資格は必要か

- 1.4. LED交換時に安定器がそのままはではNG?

- 1.5. 業者に頼む場合に必要な安定器の交換工事費用

- 2. 蛍光灯がつかない時に安定器の交換を自分で行う方法

- 2.1. 必要な工具

- 2.2. 自分で交換する場合の費用

- 2.3. 具体的な手順

- 2.3.1. 1. 安全の確保

- 2.3.2. 2. 照明器具の分解

- 2.3.3. 3. 古い安定器の取り外し

- 2.3.4. 4. 新しい安定器の取り付け

- 2.3.5. 5. 配線の接続

- 2.3.6. 6. 組み立てと点灯確認

- 2.4. 配線の詳しい外し方とは

- 2.5. 安定器を自分で交換するときの注意点

- 2.5.1. 安全確保の徹底

- 2.5.2. 正しい部品の選定

- 2.5.3. PCB含有の可能性

- 2.5.4. 照明器具の寿命と更新ガイドライン

- 2.5.4.1. 安定器の想定寿命

- 2.5.4.2. 無資格DIYと火災保険の落とし穴

- 2.5.4.3. PCB含有安定器の確認方法

- 2.5.4.4. 「工事不要LED」の注意点

- 2.6. 蛍光灯がつかない時に安定器を交換する場合は慎重に

蛍光灯がつかない、チカチカするなどの不具合に直面し、もしかしたら安定器の故障かもしれないとお考えではありませんか。

新しい蛍光灯に交換してもつかない場合、その原因は安定器にある可能性が高いです。

この記事では、蛍光灯がつかない原因としての安定器の役割から、交換が必要なサイン、そして具体的な交換方法について、読者が抱えるであろう様々な疑問に答えていきます。

自分で安定器を交換できるのか、それとも業者に依頼すべきか、その判断基準や注意点、さらには必要な資格や工具、費用の目安まで詳しく解説します。

また、単に安定器を交換するだけでなく、これを機に照明をLEDへ交換する方法や、その際の安定器の取り扱いについても触れていきます。

安定器の交換で失敗や後悔をしないためにも、正しい知識と手順を理解することが大切です。

この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。

記事のポイント

- 蛍光灯がつかない原因が本当に安定器にあるのかを判断する方法

- 安定器の交換に必要な資格の有無や、業者依頼とDIYの費用比較

- 有資格者が自分で行う場合の具体的な交換手順と安全上の注意点

- 安定器交換以外の選択肢である照明器具のLED化とそのメリット

蛍光灯がつかない時の安定器交換!まずは原因を特定

- つかない原因は本当に安定器?

- 交換のサインとなる劣化症状

- 作業に資格は必要か

- LED交換時、安定器がそのままはではNG?

- 業者に頼む場合の工事費用

つかない原因は本当に安定器?

蛍光灯が点灯しない時、すぐに安定器の故障だと判断するのは早計かもしれません。実際には、より簡単で安価に解決できる原因がいくつか存在します。

原因を切り分けることで、不要な手間やコストを避けられますので、まずは以下の点を確認してみましょう。

最初に確認すべきは、蛍光管自体の寿命です。蛍光管の使用期間は一般的に2年から4年とされており、寿命が尽きると当然点灯しなくなります。

管の両端が黒ずんでいる場合は、寿命が近い明確なサインです。もし予備の蛍光管があれば、交換して点灯するか試すのが最も確実な方法といえます。

次に、グロースターター(点灯管)を使用しているタイプの照明器具であれば、こちらの寿命も考えられます。グローランプは蛍光灯が点灯するための着火剤のような役割を担っており、これも消耗品です。

スイッチを入れても蛍光灯がチカチカと点滅を繰り返すだけであったり、点灯までに時間がかかったりする場合は、グローランプの劣化が疑われます。蛍光管と同時に交換するのがおすすめです。

これらに問題がない場合、蛍光管と照明器具のソケットとの接触不良も考えられます。一度電源を切り、蛍光管を正しくセットし直すだけで改善することもあります。

これらの基本的な確認を行ってもなお点灯しない場合に、初めて安定器の故障の可能性が高まります。

交換のサインとなる劣化症状

安定器が寿命を迎え、交換が必要になっている場合、いくつかの特徴的なサインが現れます。

これらの症状は、単に不便なだけでなく、放置すると火災などの重大な事故につながる危険性もはらんでいるため、見逃さないようにしましょう。

最も分かりやすいサインの一つが異音です。照明器具から「ジー」や「ブーン」といった、うなるような音が継続的に聞こえる場合、安定器内部の部品が劣化し、異常な振動を起こしている可能性があります。

この音は、特に静かな環境では気になることが多いです。

次に、異臭も重要な判断基準となります。焦げ臭いにおいがする場合は、極めて危険な状態と考えられます。

これは、安定器内部の絶縁体が過熱によって溶け出している兆候であり、ショートや発火のリスクが非常に高まっています。

このような場合は、直ちに使用を中止し、点検を依頼する必要があります。

また、照明器具本体の異常な発熱も、安定器の過熱を示唆しています。触れてみて普段より明らかに熱いと感じる場合は注意が必要です。

点灯状態の異常としては、新しい蛍光管に交換したにもかかわらず、光が不規則にちらついたり、スイッチを入れてから点灯するまでに極端に時間がかかったりする現象が挙げられます。

これは安定器が電流を正常に制御できなくなっている証拠です。これらの症状が一つでも見られたら、安定器の寿命と考え、交換を検討するべきタイミングといえるでしょう。

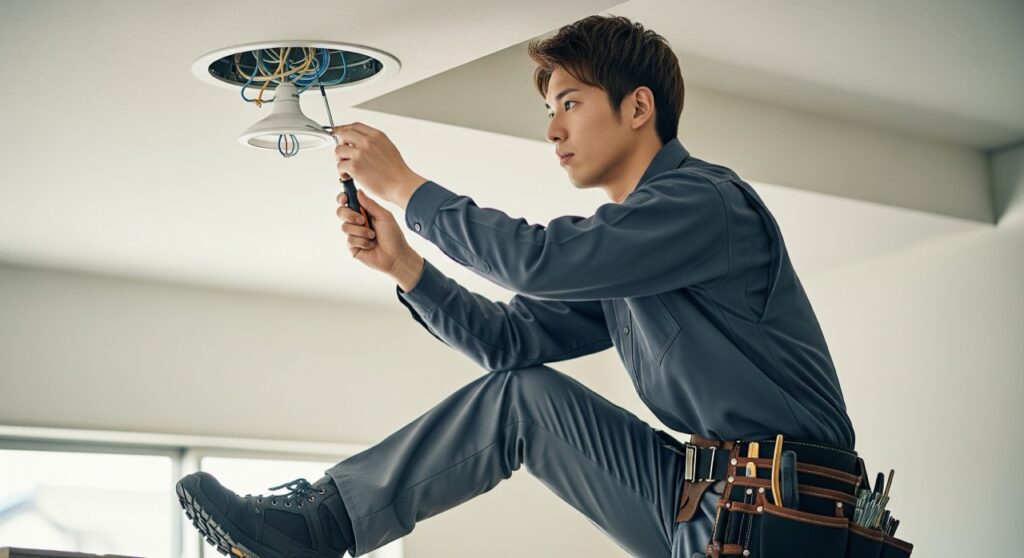

安定器の交換方法に資格は必要か

安定器の交換を検討する上で、最も重要な知識の一つが資格の要否です。この作業は、単なる部品交換とは異なり、専門的な知識と技術を要する電気工事に該当します。

日本の法律(電気工事士法)では、安定器交換は器具内部配線の改造に当たり、第二種電気工事士以上の資格が必要です。無資格施工は電気工事士法違反となります。

照明器具の内部配線を変更したり、電源に直接接続したりする作業は、感電や漏電火災といった重大な事故を引き起こす危険性が伴います。

したがって、電気工事士の資格を持っていない方が、自分で安定器を交換することは法律で固く禁じられています。

もし無資格で工事を行い、火災などの事故が発生した場合、法的な責任を問われるだけでなく、火災保険が適用されない可能性も出てきます。

「簡単そうに見えるから」といった安易な考えでDIYに踏み切るのは絶対に避けるべきです。

安全を確保し、法を遵守するためにも、安定器の交換は必ず資格を持ったプロの電気工事業者や、地域の電器店に依頼しなければなりません。

これが、安定器交換における大原則となります。

特に、浴室のように湿気が多い場所での作業は、漏電や感電のリスクが格段に高まり大変危険です。実際に夜間に浴室の照明が故障し器具ごと交換した事例もありますので、ご参考になさってください。

LED交換時に安定器がそのままはではNG?

安定器の寿命を機に、照明器具全体を省エネで長寿命なLEDに交換しようと考える方も多いでしょう。その際に、「工事不要」と書かれたLEDランプを見かけることがあります。

これは、既存の蛍光灯器具の安定器をそのまま利用して点灯させるタイプですが、この選択にはいくつかの注意点とデメリットが存在します。

最大のデメリットは、故障の原因である古い安定器を使い続けることになる点です。たとえLEDランプが新しくても、寿命を迎えた安定器がいつ故障してもおかしくありません。

結果として、異音や発熱、最悪の場合は発煙・発火といったリスクは解消されないまま残ります。

また、安定器を経由することで、常に余分な電力が消費され続けます。LED本来の省エネ性能を最大限に引き出すことができず、電気代の節約効果が半減してしまうのです。

これらの理由から、多くの照明メーカーや業界団体は、蛍光灯からLEDへ交換する際には、安定器を取り外す「バイパス工事」を行うか、照明器具ごと新しいLED専用のものに交換することを強く推奨しています。

バイパス工事は、安定器を電気回路から切り離し、LEDランプに直接電源を供給する方法です。これにより、安定器の故障リスクや無駄な電力消費がなくなり、安全性と省エネ効果の両方を高めることができます。

なお、このバイパス工事も前述の通り、電気工事士の資格が必要な専門作業となります。

業者に頼む場合に必要な安定器の交換工事費用

安定器の交換やLED化を専門業者に依頼する場合、どのくらいの費用がかかるのかは気になるところです。費用は作業内容や使用する部品、業者によって異なりますが、一般的な目安を把握しておくと良いでしょう。

選択肢は主に「安定器のみ交換」「LEDランプへ交換(バイパス工事)」「照明器具ごと交換」の3つに分けられます。それぞれの費用感と特徴を以下の表にまとめました。

| 作業内容 | プロジェクト総費用(目安) | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 安定器のみ交換 | 10,000円~18,000円 | ・工事店の公開事例では10,000〜15,000 円程度が多く見られます。器具の形状・灯数で前後します。 | ・器具の他の部分(ソケット等)は古いまま ・省エネ効果はない・将来的に蛍光管の入手が困難になる |

| LED化(バイパス工事) | 10,000円 ~ 15,000円 | ・LEDの省エネ・長寿命効果を得られる ・安定器故障のリスクがなくなる ・既存の器具を活かせる | ・器具本体が古い場合は不向き ・電気工事が必須 |

| 照明器具ごとLEDに交換 | 15,000円 ~ 25,000円 | ・全ての部品が新品になり最も安全性が高い ・最大の省エネ効果と長寿命・デザインや機能を選べる | ・初期費用が最も高くなる傾向がある |

この表から分かるように、短期的な初期費用だけを見ると安定器の交換が安く見えることもありますが、長期的な視点で見ると、電気代の削減効果や将来性を考慮してLED化する方が経済的であるケースが多いです。

特に、照明器具自体が10年以上経過している場合は、安全性や信頼性の観点から、器具ごとLED照明に交換することをおすすめします。

正確な費用を知るためには、複数の業者から見積もりを取り、作業内容と金額を比較検討することが大切です。

蛍光灯がつかない時に安定器の交換を自分で行う方法

- 必要な工具

- 交換する場合の費用

- 具体的な手順

- 配線の詳しい外し方とは

- 交換するときの注意点

必要な工具

繰り返しますが、安定器の交換は電気工事士の資格を持つ方に限定された作業です。

ここでは、有資格者の方が作業を行うことを前提として、一般的に必要となる工具を紹介します。適切な工具を揃えることは、安全かつ確実な作業の第一歩となります。

まず、最も基本的な工具としてプラスドライバーが必要です。安定器本体や照明器具のカバーを固定しているネジを外すために使用します。

次に、配線作業に不可欠な工具がいくつかあります。古い配線を切断するためのニッパー、電線の被覆を剥くためのワイヤーストリッパーがこれにあたります。これらは、配線を正確に処理するために欠かせません。

配線を接続する方法にもよりますが、圧着端子を使用する場合は専用の圧着工具も必要になります。近年では、差し込み式のコネクタが主流となっており、その場合は必ずしも必要ではありません。

そして、安全を確保するために絶対に用意すべきなのが検電器です。作業前に、回路に電気が流れていないことを確認するために使用します。

ブレーカーを落とした後でも、検電器で通電していないことを自分の目で確認する工程は、感電事故を防ぐ上で極めて重要です。

これらの専門的な工具を正しく使用することが、安全な作業の前提となります。

自分で交換する場合の費用

有資格者の方が自分で安定器の交換を行う場合、主な費用は新しい安定器の部品代となります。業者に依頼する場合と比較して、工賃がかからない分、コストを抑えることが可能です。

安定器本体の価格は、その仕様によって幅があります。一般家庭でよく使われる40W形の蛍光灯1~2灯用の安定器であれば、価格帯はおおよそ6,000円から15,000円程度が目安です。

価格の違いは、従来の電磁式(銅鉄安定器)か、より高効率な電子式(インバータ安定器)か、また対応する電圧などによって生じます。

古い電磁式の安定器から新しい電子式のものに交換すると、点灯が早くなったり、ちらつきがなくなったりするメリットもあります。

部品を調達する際は、既存の安定器の銘板(ラベル)に記載されている型番や仕様(電圧、適合ランプなど)を正確に確認し、互換性のある製品を選ぶことが不可欠です。

誤った部品を選ぶと、点灯しないだけでなく、故障や事故の原因にもなりかねません。

このように、自分で交換する場合の費用は部品代のみに抑えられますが、そのためには正しい部品選定の知識と、安全に作業を完遂するための技術が求められます。

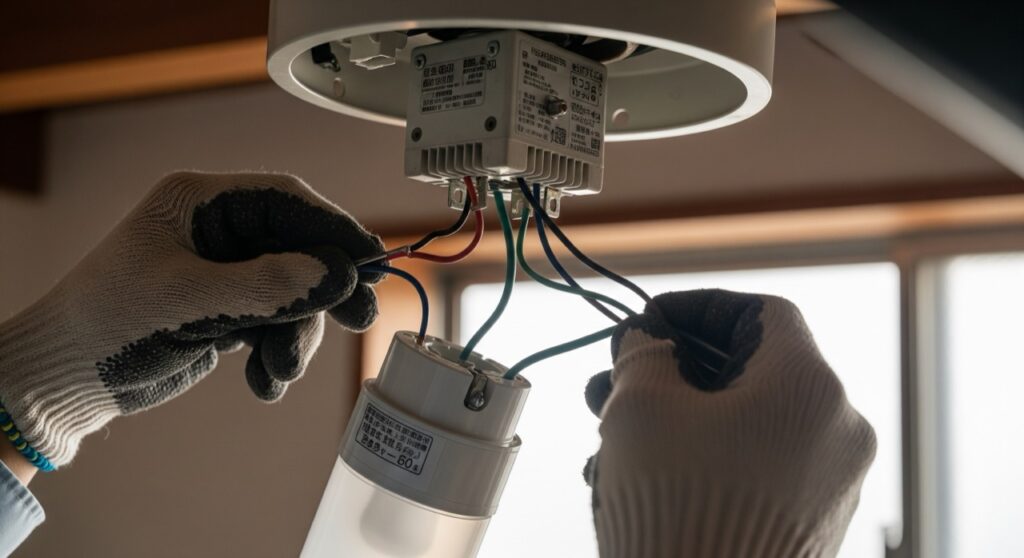

具体的な手順

有資格者の方が安全に安定器を交換するための、具体的な手順を解説します。全ての工程において、安全第一で慎重に進めることが求められます。

1. 安全の確保

まず、分電盤の該当する回路のブレーカーを必ず切ります。その後、照明のスイッチがオンの状態でも電気が来ていないことを、検電器を使って複数の箇所で確認してください。

この安全確認作業は絶対に省略してはいけません。

2. 照明器具の分解

蛍光管と、照明器具のカバーや反射板などを取り外します。このとき、内部の配線状況をスマートフォンなどで撮影しておくと、後で元に戻す際の参考になり便利です。

3. 古い安定器の取り外し

古い安定器に接続されている全ての配線を、ニッパーで切断します。その後、ドライバーなどを使って安定器本体を固定しているネジを緩め、器具から取り外します。

4. 新しい安定器の取り付け

新しい安定器を、取り外した場所にしっかりと固定します。

5. 配線の接続

新しい安定器に付属している結線図(配線図)をよく確認します。

ワイヤーストリッパーで各電線の被覆を適切な長さに剥き、結線図の指示通りに、差し込みコネクタや圧着端子を用いて確実に接続します。

接続が不完全だと、接触不良や発熱の原因になるため、一本一本丁寧に作業することが大切です。

6. 組み立てと点灯確認

配線作業が完了したら、カバーや蛍光管を元通りに取り付けます。

全ての部品が正しくセットされたことを確認した後、分電盤のブレーカーを入れ、スイッチをオンにして正常に点灯するかを確認します。

もし点灯しない場合は、再度ブレーカーを切り、配線に間違いがないか、接続は確実かなどを再点検します。

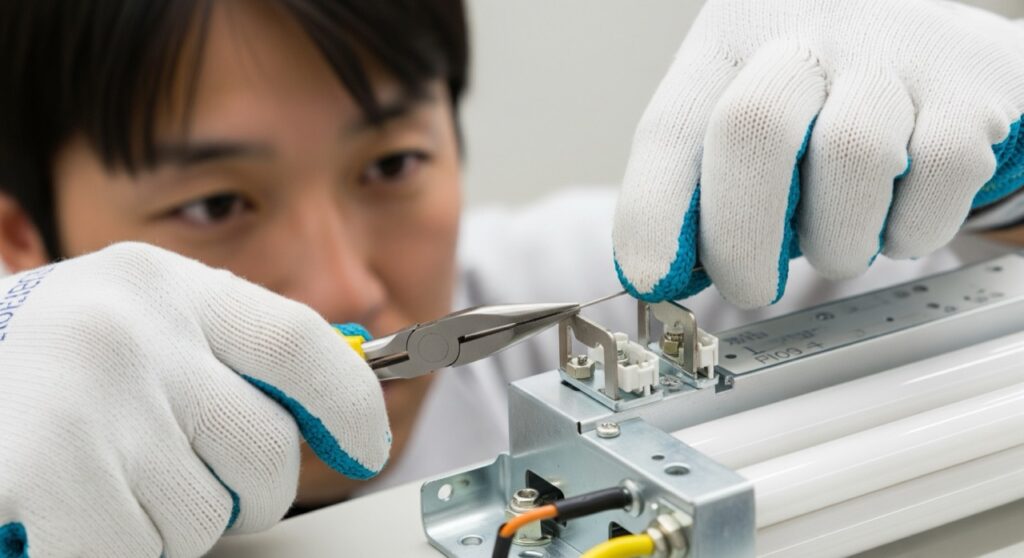

配線の詳しい外し方とは

安定器交換の工程の中でも、特に注意が必要なのが配線作業です。ここでは、配線の取り外しと接続に関するポイントをもう少し詳しく解説します。

配線を外す際、近年の器具で多用されている差し込み式のコネクタの場合、外し方にコツがいります。

多くは、コネクタにある解除ボタンを押しながら電線を引き抜くか、電線を左右に軽くひねりながら引っ張ることで抜けます。

無理に力を加えると、電線やコネクタを傷つける可能性があるので注意が必要です。古い器具で、圧着端子でネジ止めされている場合は、ドライバーでネジを緩めて外します。

新しい安定器に配線を接続する際は、まずワイヤーストリッパーで電線の被覆を剥きます。このとき、剥く長さが重要です。

多くの差し込みコネクタには、適切な被覆の長さを確認するためのゲージ(目印)が記載されているので、それに合わせます。被覆を剥きすぎると銅線が露出してショートの原因になり、短すぎると接続不良につながります。

被覆を剥いた銅線を、コネクタの奥までしっかりと差し込みます。正しく差し込めたら、軽く引っ張ってみて抜けないことを確認しましょう。この確認作業を全ての接続箇所で行うことが、確実な工事の基本となります。

安定器を自分で交換するときの注意点

有資格者の方が自分で安定器を交換する際に、安全を確保し、トラブルを避けるために特に注意すべき点がいくつかあります。

安全確保の徹底

前述の通り、作業前のブレーカー遮断と検電器による通電確認は、何度でも強調すべき最も重要な注意点です。また、作業は安定した足場を確保して行い、濡れた手で作業することも絶対に避けてください。

正しい部品の選定

交換する安定器は、必ず既存の器具に適合するものを選ばなくてはなりません。

照明器具の銘板(ラベル)と古い安定器本体に記載されているメーカー名、型番、電圧(100Vか200Vか)、適合する蛍光ランプの種類とワット数などを正確に確認し、同じ仕様のものを購入する必要があります。

仕様が異なると、点灯しなかったり、器具やランプの寿命を縮めたりする原因となります。

PCB含有の可能性

特に古い建物(1972年以前に製造された事業用照明器具)の場合、安定器に有害物質であるポリ塩化ビフェニル(PCB)が使用されている可能性があります。

もしPCB含有の疑いがある場合は、絶対に個人で処分してはいけません。法律に基づき、専門の処理業者に依頼する必要があります。

メーカーのウェブサイトなどで型番からPCB含有の有無を調べることができる場合もありますので、古い器具の場合は必ず事前に確認してください。

これらの注意点を遵守することが、安全で確実なDIY作業の前提となります。

照明器具の寿命と更新ガイドライン

日本照明工業会の指針では、器具は使用開始から10年を過ぎると故障率が急上昇し、15年を超えたら計画的な更新が推奨されています。

古い器具を安定器だけ交換して延命するより、器具ごとLED照明に更新したほうが、省エネ効果と長期的な安全性の両方でメリットが大きいとされています。

安定器の想定寿命

- 銅鉄式(磁気)安定器

- 約40,000時間

- 電子式(インバータ)安定器

- 約50,000時間1日8時間点灯の場合、前者で約13年、後者で約17年が目安です。

- 寿命が近づくと異音・異臭・過熱が起こりやすくなるため、早めの交換やLED化を検討しましょう。

無資格DIYと火災保険の落とし穴

電気工事士の資格がないまま安定器を交換すると、電気工事士法違反になるだけでなく、万一の火災や感電事故で火災保険が適用されないケースがあります。作業は必ず有資格者に依頼するか、資格保有者がDIYで行いましょう。

PCB含有安定器の確認方法

1957年1月〜1972年8月製造の事業用照明器具にはPCBが使われた可能性があります。型番を環境省やメーカーの検索ページで調べ、該当する場合は専門業者に処分を依頼してください。個人での廃棄は法律で禁じられています。

「工事不要LED」の注意点

既存の安定器を流用するタイプは、安定器損失で省エネ効果が低下し、古い安定器が故障すれば再度工事が必要です。業界ガイドラインでは、安定器をバイパスして直接給電するか、器具ごとLEDに交換する方法が推奨されています。

長期コストと安全性を比較し、最適な選択をしましょう。

蛍光灯がつかない時に安定器を交換する場合は慎重に

この記事では、蛍光灯がつかない原因から安定器交換の判断基準、そして具体的な方法と注意点について解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。

- 蛍光灯がつかない原因は安定器とは限らない

- まずは蛍光管やグローランプの寿命を疑う

- 異音・異臭・発熱は安定器の寿命を示す危険なサイン

- 安定器の交換作業には「電気工事士」の資格が必須

- 無資格でのDIYは法律違反であり大変危険

- 安定器交換を業者に依頼する場合の費用は1万円から2万円程度が目安

- これを機にLED化するのも賢明な選択肢

- 「工事不要」タイプは安定器を経由するため安定器損失が加わり効率が低下、故障リスクも残るとメーカーが注意喚起しています。

- LED化は安定器を取り外すバイパス工事が安全で効果的

- バイパス工事も電気工事士の資格が必要

- 有資格者がDIYする場合、安全確保と正しい部品選定が不可欠

- ブレーカーを切り、検電器で通電がないことを必ず確認する

- 古い安定器には有害物質PCBが含まれている可能性に注意する

- 長期的に見れば、LED化は電気代を節約できる経済的な選択

- 判断に迷ったら、プロの電気工事業者に相談することが最も安全で確実