エアコンの換気機能はいらない?デメリットと対策を解説

近年、多くのメーカーから登場している換気機能付きエアコン。窓を開けずに空気を入れ替えられると聞き、興味をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

しかし、その便利な機能の裏側にある、エアコンの換気機能が持つデメリットについて、あなたは正しく理解できていますか?

「そもそもこの機能は本当に必要ですか?」という根本的な疑問から、気になる電気代や消費電力、そして、運転音がうるさいという噂、定期的な汚れや掃除の手間といった具体的な問題まで、気になる点は数多く存在します。

また、吸気換気と排気換気にはどのような違いがあり、仕組みはどうなっているのかという疑問や、具体的な使い方に関して「寒い冬場はどうすればいいですか?」や「運転中はつけっぱなしにするべきか?」といった声もよく耳にします。

ダイキン、パナソニック、日立、三菱といった主要メーカーの比較や、購入時に利用できる補助金の情報、そして後悔しないための対策や注意点についても知りたいところです。

この記事では、これらの疑問や不安を解消するため、換気機能付きエアコンのデメリットを徹底的に掘り下げ、客観的な情報に基づいて詳しく解説していきます。

記事のポイント

- 換気機能の具体的なデメリットとその原因

- 主要メーカー(ダイキン・パナソニック等)の機能比較

- 電気代や騒音を抑えるための対策と注意点

- デメリットを理解した上で後悔しない選び方

- 1. エアコン換気機能のデメリットと基礎知識

- 1.1. そもそも換気機能は必要ですか?

- 1.2. エアコンによる換気の仕組みを解説

- 1.3. 給気換気と排気換気の違いとは?

- 1.3.1. 給気換気:新鮮な空気を取り入れる方式

- 1.3.2. 排気換気:室内の空気を外へ出す方式

- 1.3.3. 給排気対応:状況に応じて使い分ける方式

- 1.4. 消費電力と電気代への影響はどの程度か

- 1.5. 運転音がうるさいという評判は本当か

- 2. エアコン換気機能のデメリット対策と賢い選び方

- 2.1. ダイキン・パナソニック・日立・三菱を比較

- 2.1.1. ダイキン工業

- 2.1.2. パナソニック

- 2.1.3. 日立・三菱電機

- 2.2. 汚れや掃除に関する対策と注意点

- 2.2.1. 換気用フィルターの掃除が追加で必要

- 2.2.2. 設置に関する注意点

- 2.3. 換気中はつけっぱなしにするべきか

- 2.4. 寒い冬場はどうしたらいいですか?

- 2.5. 購入に利用できる補助金について

- 2.5.1. 補助金制度の探し方と注意点

- 2.6. 後悔しないための換気機能付エアコンのデメリット

エアコン換気機能のデメリットと基礎知識

- そもそも換気機能は必要ですか?

- エアコンによる換気の仕組みを解説

- 給気換気と排気換気の違いとは?

- 消費電力と電気代への影響はどの程度か

- 運転音がうるさいという評判は本当か

そもそも換気機能は必要ですか?

結論から言うと、全ての家庭で換気機能付きエアコンが必須というわけではありません。しかし、特定の住環境やライフスタイルを持つ方にとっては、非常に価値のある選択肢となり得ます。

その理由は、現代住宅の構造と換気の重要性にあります。近年の住宅は省エネ性能を高めるために気密性が非常に高く設計されており、意識的に換気を行わないと室内の空気がよどみがちになります。

このため、2003年の建築基準法改正により、新築住宅には24時間換気システムの設置が義務付けられました。この法律が示す通り、換気は私たちの健康を維持するために不可欠なのです。

室内の二酸化炭素(CO2)濃度が上昇すると、集中力の低下や眠気を引き起こすことが分かっています。

また、建材から放出される化学物質やハウスダストが室内に滞留し、シックハウス症候群の原因となる可能性も指摘されています。

もちろん、定期的に窓を開けて換気を行えば、これらの問題は解決できます。

しかし、「家の前が幹線道路で騒音が気になる」「花粉の飛散時期は窓を開けたくない」「防犯上の理由で窓を開けっ放しにできない」といった、窓開け換気が難しいご家庭も少なくありません。

このような場合に、換気機能付きエアコンが活躍します。

窓を閉めたまま新鮮な外気を取り入れ、室内の汚れた空気を排出できるため、室温の急激な変化や騒音、花粉の侵入といった窓開け換気のデメリットを解消しつつ、快適で健康的な室内環境を維持することが可能になります。

エアコンによる換気の仕組みを解説

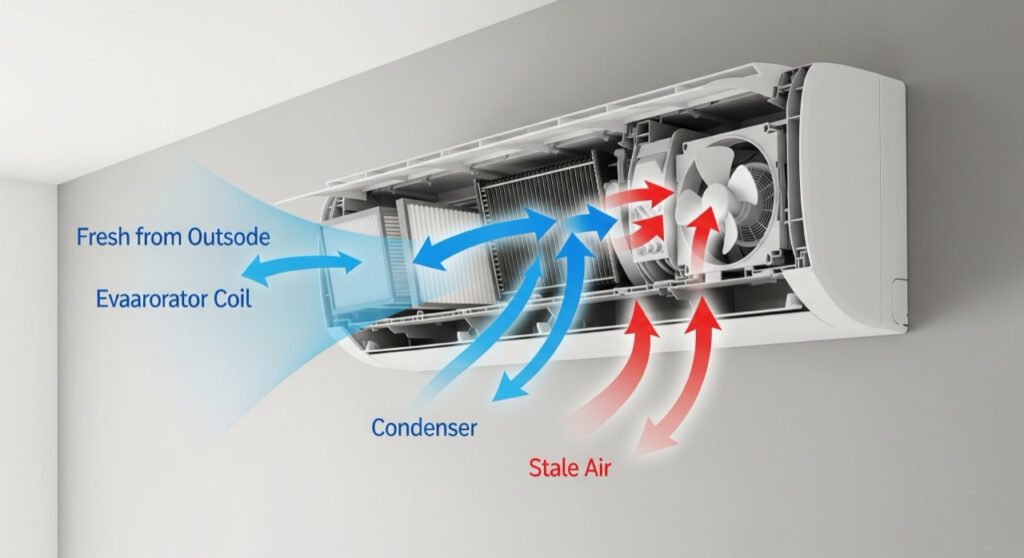

換気機能付きエアコンがどのようにして空気の入れ替えを行っているのか、その仕組みを理解することは、機能を正しく評価する上で大切です。

一般的なエアコンと換気機能付きエアコンの最も大きな違いは、「外気と室内の空気を物理的に繋ぐ専用の配管(ホース)の有無」にあります。

まず、通常のエアコンの仕組みを振り返ってみましょう。

一般的なエアコンは、室内の空気を吸い込み、内部の熱交換器で冷やしたり暖めたりした後に、再び部屋の中に戻しています。

つまり、室内の空気を循環させて温度を調整しているだけで、外の空気を取り入れたり、中の空気を外に出したりする「換気」は行っていません。

室外機は、あくまで室内の熱を外に放出する(冷房時)、あるいは外の熱を室内に取り込む(暖房時)ための役割を担っています。

一方、換気機能付きエアコンは、この循環の仕組みに加えて、室外機と室内機を繋ぐ換気専用のホースを備えています。

室外機に搭載されたファンがこのホースを介して、屋外の新鮮な空気を強制的に室内に取り込んだり(給気)、室内の汚れた空気を屋外に排出したり(排気)するのです。

例えば、ダイキン工業の「うるさらX」シリーズでは、もともと加湿のために外気の水分を取り込む「無給水加湿」に用いられていたホースを、換気にも利用しています。

冷暖房運転と同時に換気を行うことで、取り込んだ外気を室内の快適な温度に近づけてから部屋に送り届けるため、窓開け換気のように室温が急激に変化する不快感を和らげることができます。

このように、換気機能付きエアコンは、従来のエアコンの役割に「空気の入れ替え」という新たな機能を加えた、より高機能な空調設備と言えるでしょう。

給気換気と排気換気の違いとは?

換気機能付きエアコンを選ぶ際に、見過ごされがちながら重要なのが「給気」と「排気」の違いです。

この二つの方式は空気の流れの方向が正反対であり、どちらの機能を重視するかによって、得られる効果や適した利用シーンが異なります。

メーカー各社でこの機能へのアプローチが異なるため、ご自身のニーズと照らし合わせて理解することが、後悔しない機種選びの鍵となります。

給気換気:新鮮な空気を取り入れる方式

給気換気とは、室外の新鮮な空気を室内に取り込むことを指します。ダイキン工業が主に採用している方式で、新しい空気を部屋に供給することを第一の目的としています。

この方式のメリットは、室内をわずかに「正圧(外よりも気圧が高い状態)」に保てる点にあります。

室内が正圧になることで、ドアの隙間や換気口などから、ホコリや花粉を含んだ外気が自然に入り込んでくるのを抑制する効果が期待できます。

常に新鮮な空気が供給されるため、室内のCO2濃度を低く保ちたいリビングや書斎などでの利用に適しています。

排気換気:室内の空気を外へ出す方式

排気換気は、室内の空気を屋外に排出する機能です。料理中の煙やニオイ、浴室から流れてくる湿気など、室内で発生した特定の汚染物質や不快な空気を、素早く外に追い出したい場合に大きな効果を発揮します。

窓が開けられない部屋で、こもったニオイや湿気を効率的に除去したい、といった明確な目的がある場合に有効な方式です.

給排気対応:状況に応じて使い分ける方式

パナソニックの最上位モデルなどが採用しているのが、給気と排気の両方の機能を搭載し、利用シーンに応じて切り替えられる方式です。

例えば、普段は給気換気で新鮮な空気を取り入れつつ、焼肉などニオイの強い料理をした後には排気換気に切り替えて、集中的にニオイを排出するといった柔軟な使い方ができます。

どちらの機能も欲しいと考える方には魅力的な選択肢ですが、その分、製品価格も高くなる傾向があります。ご自身の生活の中で、どちらの機能をより重視するかを考えることが大切です。

消費電力と電気代への影響はどの程度か

換気機能付きエアコンの導入を検討する上で、最も気になるデメリットの一つが電気代の上昇でしょう。

結論として、換気機能を使用すれば、外気を取り込み、それを新たに冷やしたり暖めたりする分のエネルギーが追加で必要になるため、消費電力が増え、電気代は確実に高くなります。

では、実際にどの程度の負担増になるのでしょうか。ダイキン工業が公表している「窓開け換気」と「換気なし」の電気代を比較した実験データです。

これは換気機能付きエアコンのデータではありませんが、「換気」という行為がどれだけ電力消費に影響を与えるかを知る良い指標となります。

| 換気方法 | 12時間運転時の電気代(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 換気機能なし | 約108.5円 | 室内の空気は汚れていく |

| 窓開け換気(30分に1回・エアコンつけっぱなし) | 約149.0円 | 室温は安定、換気機能付きエアコンを使わない窓開け換気 |

| 窓開け換気(つけっぱなし運転) | 約157.1円 | 室温は比較的安定 |

| 窓開け換気(30分毎にオンオフ) | 約202.8円 | 室温が大きく変動し、最も非効率 |

上記の表を見ると、単に窓を開けて換気するだけでも、エアコンの負荷が増え、電気代が1日で約40.5円(約1.37倍)も上昇することがわかります。

換気機能付きエアコンは、取り込む外気を内部の熱交換器を通して室温に近づけてから部屋に送り届けます。

そのため、夏の熱風や冬の冷気が直接流れ込む「窓開け換気」と比較して、エアコンへの負荷を小さく抑えることができます。

このことから、換気機能を使った場合の電気代の増加は避けられないものの、その上昇幅は「窓開け換気」よりは緩やかになると考えるのが妥当です。

換気機能付きエアコンは、「室温の快適性を維持しつつ、窓開け換気よりも効率的に空気の入れ替えができる選択肢」と言えるでしょう。

これらのことから、換気による電気代の上昇は避けられないものの、換気機能付きエアコンは「室温の快適性を維持しつつ、窓開け換気よりも効率的に空気の入れ替えができる選択肢」と考えることができます。

運転音がうるさいという評判は本当か

「換気機能付きエアコンは運転音がうるさい」という評判を聞き、導入をためらっている方もいるかもしれません。この点について、運転音は換気機能を使用することで、確かに若干大きくなる傾向があります。

その理由は、換気を行うために、通常の冷暖房用のファンとは別に、空気の給排気を行うための専用ファンが作動するためです。この追加の機械部品が動くことで、どうしても運転音が増加してしまいます。

例えば、ダイキンの製品仕様によれば、換気運転を行うと、室内機の運転音が最大で2デシベル(dB)程度大きくなる可能性があるとされています。

2dBという数値は、木の葉のふれあう音(約20dB)と比較すると小さい変化ですが、非常に静かな環境に慣れている方や、音に敏感な方にとっては、気になるレベルかもしれません。

ただし、この音量の増加は、あくまで換気量を「強」で最大にした場合の話です。通常の自動運転や、換気量を弱めに設定している状況では、ほとんどの方が音の違いを意識することはないでしょう。

近年のエアコンは静音性が非常に高く、基本的な運転音自体がかなり抑えられています。

したがって、「うるさい」と感じるかどうかは、個人の感覚や使用環境に大きく左右されると言えます。

もし音の問題を懸念される場合は、就寝時に使用する寝室への設置は慎重に検討するか、実際に家電量販店などで運転音を確認してみることをお勧めします。

運転音がデメリットになる可能性はゼロではありませんが、多くの場合、その利便性がわずかな音の増加を上回ると考えられます。

エアコン換気機能のデメリット対策と賢い選び方

- ダイキン・パナソニック・日立・三菱を比較

- 汚れや掃除に関する対策と注意点

- 換気中はつけっぱなしにするべきか

- 寒い冬場はどうしたらいいですか?

- 購入に利用できる補助金について

- 後悔しないエアコン換気機能のデメリット

ダイキン・パナソニック・日立・三菱を比較

換気機能付きエアコンと一言で言っても、メーカーによってその機能や思想は大きく異なります。ここでは、主要4社の特徴を比較し、どのようなニーズにどのメーカーが合っているのかを解説します。

| メーカー | 換気方式 | 主な特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| ダイキン | 給気換気(一部、排気も可) | 加湿機能との連携が強み。換気機能搭載モデルのラインナップが豊富。 | 換気と加湿の両方を1台で済ませたい人、幅広い選択肢から選びたい人。 |

| パナソニック | 給気・排気の両対応 | 状況に応じて給排気を使い分けられる柔軟性。換気量もパワフル。 | ニオイや湿気の排出など、目的に応じて換気を使い分けたい人。 |

| 日立 | 排気換気(別売ユニット) | 別売りの「プラス換気ユニット」を追加して対応。建築基準法に準拠したパワフルな換気能力。 | とにかく強力な排気能力を重視する人、設置スペースに余裕がある人。 |

| 三菱電機 | 換気特化商品(ロスナイ) | エアコンとは別に、換気に特化した「ロスナイ」という全熱交換器を販売。非常に高い換気性能。 | 換気性能を最優先し、空調とは別に本格的な換気システムを導入したい人。 |

ダイキン工業

空調専門メーカーとして、換気機能付きエアコンの分野をリードしています。給気換気を基本としつつ、最上位モデルの「うるさらX」では排気機能も搭載。

最大の強みは、外気の水分を利用して加湿する「無給水加湿」と換気機能の連携です。

換気機能搭載モデルの選択肢が「うるさらX」「うるさらmini」「VXシリーズ」と豊富なため、予算や求める機能に応じて選びやすいのが魅力です。

パナソニック

最上位モデルの「エオリアLXシリーズ」で換気機能に対応。ダイキンの後を追う形となりましたが、給気と排気の両方に対応し、利用シーンに応じて使い分けられる柔軟性で差別化を図っています。

一部モデルではダイキンを上回る換気量を実現しており、パワフルさを求めるユーザーからの評価も高いです。

日立・三菱電機

両社は、エアコン本体に換気機能を内蔵するのではなく、別売りの専用ユニットを追加することで換気に対応する、というアプローチを取っています。

日立の「プラス換気ユニット」や、三菱電機の換気特化商品である「ロスナイ」は、エアコンのおまけ機能とは一線を画す本格的な換気能力を誇ります。

その分、設置には追加の工事やスペースが必要となるため、新築やリフォームの際に導入を検討するのが現実的でしょう。

このように、各社の特徴は様々です。手軽に導入したいならダイキンやパナソニック、換気性能を最優先するなら日立や三菱の専用機器、という視点で検討を進めると良いでしょう。

汚れや掃除に関する対策と注意点

換気機能付きエアコンの快適さを長く維持するためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。見落とされがちなデメリットとして、通常よりも手入れの手間が増える点が挙げられます。

これを怠ると、様々なトラブルの原因となるため、対策と注意点をしっかり把握しておく必要があります。

換気用フィルターの掃除が追加で必要

最大の注意点は、外気を取り込むための「換気用フィルター」が新たに加わることです。このフィルターは、屋外のホコリ、砂、排気ガスなどを直接受け止めるため、室内機のフィルター以上に汚れやすくなっています。

この換気用フィルターの掃除を怠ると、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 換気能力の低下

- フィルターが目詰まりを起こし、十分な量の空気を取り込めなくなります。

- 異臭の発生

- フィルターに付着した汚れやカビが、不快なニオイの原因となります。

- 消費電力の増加

- 空気を吸い込む力が弱まり、ファンに余計な負荷がかかることで、電気代が上昇します。

対策としては、取扱説明書に従い、推奨される頻度(例えば、2週間~1ヶ月に1度など)で定期的に清掃を行うことが不可欠です。

掃除機でホコリを吸い取ったり、汚れがひどい場合は水洗いしたりと、製品ごとの手入れ方法を守りましょう。

設置に関する注意点

換気機能付きエアコンは、室内機と室外機を繋ぐ配管が通常よりも1本多くなります(換気ホース)。このため、設置工事においてもいくつかの注意点があります。

- 化粧カバーのサイズアップ

- 配管を隠すための化粧カバー(スリムダクト)は、従来のものが使えず、一回り大きいサイズが必要になる場合があります。これにより、追加の費用が発生することがあります。

- 壁の貫通穴

- 既存のエアコンから交換する場合、壁の穴のサイズが足りず、拡張工事が必要になるケースも考えられます。

これらの点は、購入前の見積もり段階で、設置業者にしっかりと確認しておくことがトラブルを避けるポイントとなります。

換気中はつけっぱなしにするべきか

「換気をする際、エアコンの電源は一度消すべきか、それともつけっぱなしにすべきか」というのは、電気代を気にする上で非常に重要な問題です。

この答えは明確で、換気中もエアコンは「つけっぱなし」にするのが正解です。これは、換気機能付きエアコンを使用する場合でも、窓開け換気を行う場合でも共通の原則となります。

その最大の理由は、エアコンが最も多くの電力を消費するのは「運転を開始した直後」だからです。

停止している状態から、設定温度を目指して室温を急激に変化させる際に、コンプレッサーがフルパワーで稼働します。

換気のたびにこのオンオフを繰り返すと、その都度、大きな起動電力を消費することになり、結果として電気代が大幅に高くなってしまうのです。

ダイキン工業が行った実験でも、30分ごとに窓開け換気をする際にエアコンの電源をオンオフした場合の1日の電気代が約202.8円だったのに対し、つけっぱなしで運転を続けた場合は約157.1円と、1日あたり45円以上も節約できるという結果が出ています。

つけっぱなしにしておけば、換気によって多少室温が変化しても、エアコンは少ない電力で緩やかに運転を調整するだけです。室温の変動も小さく抑えられるため、快適性の面でもメリットがあります。

したがって、電気代を節約し、快適な室温を維持するためにも、換気を行う際はエアコンを停止させるのではなく、つけっぱなしで運転を続けることを強くお勧めします。

寒い冬場はどうしたらいいですか?

「寒い冬に換気をすると、せっかく暖めた部屋が冷えてしまう」というのは、誰もが感じる悩みです。しかし、冬場でも換気は健康のために必要不可欠。

このジレンマを解決する上で、換気機能付きエアコンは大きなメリットを発揮します。

冬場の換気で最も効果的な方法は、暖房を「つけたままで」換気を行うことです。これには二つの理由があります。

一つは、暖かい空気は冷たい場所に流れる性質があるため、部屋を暖めておくことで室内の汚れた空気が自然と外へ排出されやすくなるからです。

もう一つの理由は、快適性の維持です。事前に部屋の壁や床、天井をしっかりと暖めておくことで、換気のために一時的に冷たい外気が入ってきても、それらの部材からの輻射熱によって体感温度の低下が緩やかになり、不快感を軽減できます。

この点で、換気機能付きエアコンの利点が際立ちます。

窓を直接開ける換気では、マイナス気温の冷気がダイレクトに室内に流れ込み、足元などが急激に冷やされてしまいます。

しかし、換気機能付きエアコンであれば、取り込む冷たい外気を、室内機の熱交換器を通してある程度暖めてから部屋に供給します。

これにより、窓開け換気特有の「ヒヤッ」とする不快な感覚を大幅に和らげることができるのです。暖房で快適になった室温を極力維持しながら、新鮮な空気を取り入れることができる。

これこそが、寒い冬場における換気機能付きエアコンの最大のデメリット対策であり、導入の価値を最も感じられる瞬間と言えるでしょう。

購入に利用できる補助金について

高機能な換気機能付きエアコンは、一般的なモデルと比較して製品価格が高価になる傾向があります。

この初期投資の負担を少しでも軽減するために、国や地方自治体が実施している「補助金制度」の活用を検討することをお勧めします。

換気機能付きエアコンが補助金の対象となりやすい理由は、これらのモデルが各メーカーのハイエンドシリーズに位置付けられており、非常に高い省エネ性能を達成しているためです。

政府はカーボンニュートラルの実現に向けて、家庭におけるエネルギー消費量の削減を推進しており、その一環として省エネ性能の高い家電製品への買い替えを促進する補助事業を度々実施しています。

補助金制度の探し方と注意点

補助金制度は、実施する主体(国、都道府県、市区町村)や時期によって内容が大きく異なります。そのため、以下の方法で最新の情報を確認することが重要です。

- 自治体のウェブサイトを確認する

- 「(お住まいの市区町村名) 家電 補助金」などのキーワードで検索し、現在利用できる制度がないかを確認します。

- 省エネ関連のポータルサイトを調べる

- 環境省などが運営するウェブサイトで、全国の補助金情報を検索できる場合があります。

補助金を利用する際には、いくつか注意点があります。まず、ほとんどの制度には申請期間と予算の上限が定められています。

人気の制度は早期に受付を終了してしまうこともあるため、購入を決めたら速やかに手続きを進める必要があります。

また、「対象となる製品の省エネ基準」や「申請者の居住条件」、「購入対象期間」など、細かな条件が設定されています。

購入してから対象外であったことが判明する、といった事態を避けるためにも、必ず購入前にご自身が利用したい補助金制度の公募要領を隅々まで確認し、条件を満たしていることを確かめてください。

後悔しないための換気機能付エアコンのデメリット

この記事では、エアコンの換気機能が持つ様々な側面に焦点を当て、そのデメリットから対策、賢い選び方までを解説してきました。

最後に、後悔しない選択をするために押さえておくべき重要なポイントをまとめます。

- 一般的なエアコンに換気機能はなく、室内の空気を循環させるだけである

- 換気機能は専用のホースを使い、外気と室内の空気を物理的に入れ替える仕組み

- 窓開けが難しい騒音や花粉、防犯上の懸念がある環境で特に役立つ

- 換気機能を使うと、外気を調整するため電気代は確実に上昇する

- 消費電力の増加は、換気機能が持つ避けられないデメリットの一つ

- 運転音も通常運転時より若干大きくなる場合があるため、音に敏感な方は注意が必要

- 外気を取り込むため、換気用フィルターの定期的な汚れの掃除が必須となる

- メンテナンスを怠ると、換気能力の低下や異臭、効率悪化を招く

- 換気能力は、あくまで24時間換気システムなどを補う補助的な位置づけと考える

- ダイキンは給気換気、パナソニックは給排気対応などメーカー毎に特徴が大きく異なる

- 日立や三菱は、エアコン本体とは別の高性能な換気ユニットで対応する方式

- 換気中でもエアコンは停止させず、つけっぱなしで運転する方が結果的に省エネになる

- 冬場は暖房をつけたまま換気することで、室温の急激な低下や不快感を抑えられる

- 省エネ性能が高いため、国や自治体の補助金対象になる可能性がある

- 設置工事費が通常より高くなる傾向がある点も、初期費用として考慮する

- 上記のデメリットを全て理解した上で、ご自身の生活に本当に必要かを見極めることが最も重要