電子レンジへのアースの付け方!ネジ式の基本とトラブル解決法

電子レンジを設置する際、多くの人が戸惑うのが緑色のアース線の接続ではないでしょうか。

特に、コンセントにあるネジ式の端子への付け方で、「この緑の線は、ただねじってつけるの?」「正しい付け方や巻く方法は?」といった基本的な疑問を持つ方は少なくありません。

また「アース線は無しでも大丈夫ですか?」という根本的な不安を感じることもあるでしょう。

設置環境によっては、コンセントに穴だけしかない古いタイプで入らない、そもそもアース線を付ける場所がない、といった問題に直面します。

ワンタッチ式は挟むだけでよいのか、基本的な外し方はどうするのか、という点も気になります。

さらに、いざ作業を始めてみると、ネジが硬い、取れない、最悪の場合は潰れた、という予期せぬトラブルが発生することも考えられます。

このような状況では、部品の交換や適切なサイズの確認も必要になり、守るべき注意点も多く存在します。

この記事では、アース接続なしで大丈夫なのかという基本的な問いから、電子レンジのアースの付け方でネジに関するあらゆる悩みまで、失敗や後悔をしないための知識を網羅的に解説します。

記事のポイント

- アース線を接続する本当の必要性がわかる

- ネジ式やワンタッチ式などタイプ別の正しい付け方が身につく

- ネジが硬い・場所がないなどのトラブル対処法が学べる

- 安全に接続するための重要な注意点が理解できる

- 1. 電子レンジのアースの付け方:ネジ式の基本手順

- 1.1. 「アース線は無しでも大丈夫ですか?」接続なしは危険

- 1.2. ねじってつけるの?正しい付け方と巻く方法は?

- 1.3. 取り付けるコンセントの確認

- 1.4. 基本的な外し方も覚えておこう

- 2. 電子レンジのアースの付け方:ネジのトラブル解決

- 2.1. ネジ式じゃないワンタッチは挟むだけ?

- 2.2. 穴だけ・古いタイプで入らない時の対処法

- 2.3. ネジが硬い・取れない・潰れた場合の対策

- 2.3.1. ネジが硬くて回らない場合

- 2.3.2. ネジ頭が潰れてしまった(なめた)場合

- 2.4. 付ける場所がない時の解決策

- 2.5. 線の交換と適切なサイズの選び方

- 2.6. ガス管は危険!接続時の注意点

- 2.7. 電子レンジのアースの付け方、ネジ接続の総まとめ

電子レンジのアースの付け方:ネジ式の基本手順

- 「アース線は無しでも大丈夫ですか?」接続なしは危険

- 「ねじってつけるの?」正しい付け方と巻く方法

- 取り付けるコンセントの確認

- 基本的な外し方も覚えておこう

「アース線は無しでも大丈夫ですか?」接続なしは危険

電子レンジのアース線は、接続しなくても機器自体は動作するため、つい接続を怠ってしまうことがあるかもしれません。

しかし、アース線の接続は利用者の安全を守るために極めて大切な役割を担っており、接続しない状態での使用は複数のリスクを伴います。

アース線の最も大きな役割は、万が一の漏電による感電事故を防ぐことです。家電製品は長年の使用による劣化や故障で、内部の電気が外に漏れ出してしまう「漏電」を起こす可能性があります。

特に電子レンジが置かれるキッチンは水気が多く、濡れた手で触れる機会もあるため、漏電した際に人体に電気が流れると、大きな怪我につながりかねません。

アース線が正しく接続されていれば、漏れた電気を地面に逃がしてくれるため、感電のリスクを大幅に低減できます。

また、落雷時の故障を防ぐ役割も持ちます。雷が近くに落ちると、電線を通じて瞬間的に高い電圧(雷サージ)が流れ込み、電子レンジの繊細な電子回路を破壊することがあります。

アース線はこの異常な電気を地面に逃がし、機器を守る働きをします。

さらに、電子レンジの使用中に発生する電磁波(ノイズ)を抑制する効果も期待できます。

このノイズが他の家電、例えばテレビの映像やWi-Fiの通信に影響を与えることがありますが、アース接続によってノイズが軽減され、機器の動作が安定します。

これらの理由から、水気や湿気の多い場所で使用する特定の家電へのアース接続は、内線規程によって義務付けられています。安全を確保するため、アース線の接続は必ず行うようにしてください。

ねじってつけるの?正しい付け方と巻く方法は?

ネジ式のアース端子への接続は、ポイントさえ押さえれば誰でも安全に行うことができます。ただ銅線をねじって差し込むだけではなく、確実に固定するための正しい手順を理解しておくことが大切です。

まず、アース線の先端を確認します。

緑色の被膜が銅線を覆っている場合は、カッターやニッパーを使って先端から1cm〜1.5cmほど被膜を剥ぎ、中の銅線を露出させます。

このとき、銅線自体を傷つけないように注意深く作業を進めます。露出した銅線は、ばらけないように指でしっかりとねじり合わせて一本の束にしてください。

次に、この銅線の先端を「J」の字を逆さまにしたような形に曲げます。これは、ネジを締めたときに銅線が外側に逃げず、むしろ引き込まれるように固定するための重要な工程です。

準備ができたら、コンセントのアース端子にあるカバーを開け、プラスドライバーを使って中のネジを反時計回りに回して緩めます。

ネジを完全に抜き取る必要はなく、先ほど曲げた銅線の先端が引っかかる程度の隙間ができれば十分です。

そして、緩めたネジの軸に、J字に曲げた銅線を時計回りの方向に引っ掛けます。

ネジを締める方向と同じ向きに巻き付けることで、締め付けた際に銅線がしっかりと食い込み、緩みにくくなります。

銅線を引っ掛けた状態で、プラスドライバーを使い、今度は時計回りにネジをしっかりと締めて固定します。

最後に、軽くアース線を引っ張ってみて、簡単に抜けないことを確認します。ぐらつきなく固定されていれば、カバーを閉じて作業は完了です。

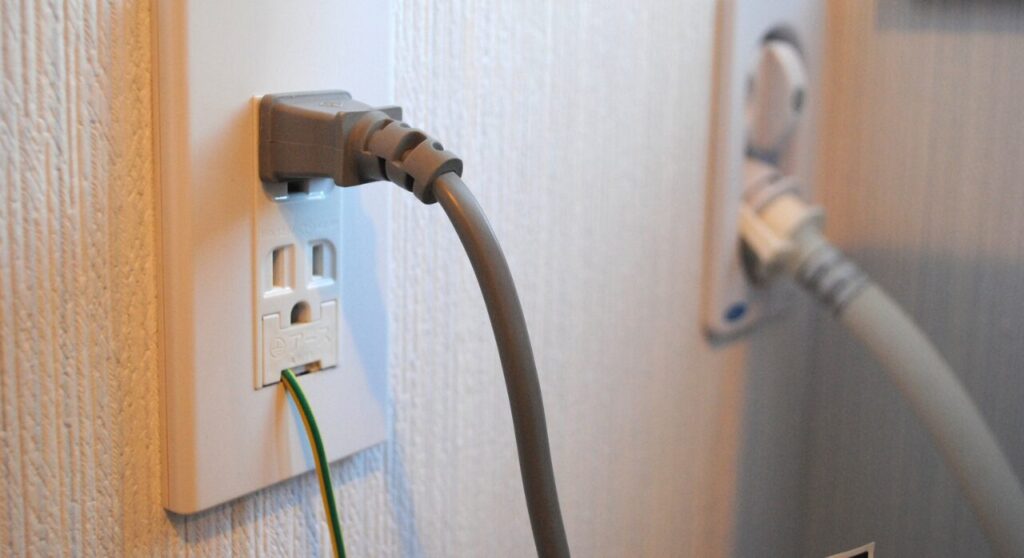

取り付けるコンセントの確認

アース線の取り付け作業を始める前に、まず行うべきことは、作業の安全を確保し、取り付ける場所を正しく確認することです。

最も重要な安全対策は、電子レンジの電源プラグを壁のコンセントから抜いておくことです。万が一の感電事故を防ぐため、これは必ず作業前に行ってください。通電した状態で作業するのは非常に危険です。

次に、アース線を取り付ける「アース端子」の場所を確認します。アース端子は、通常、電源プラグを差し込むコンセントの差込口のすぐ下、または近くに設置されています。

多くの場合、小さなカバーで覆われており、「アース」という文字や、地面(アース)を示す国際的な記号(横棒の上に垂直な線が乗り、その下に長さが異なる2本の横棒が続く形)が記載されています。

このカバーは指で持ち上げると開くタイプがほとんどですが、固くて開けにくい場合は、マイナスドライバーの先端などを隙間に差し込み、てこの原理で優しく開けることができます。

カバーを開けると、中にアース線を固定するためのネジが見えます。これが、今回作業するネジ式のアース端子です。

このように、作業を始める前に落ち着いて電源を切り、取り付ける場所を正確に把握しておくことが、安全でスムーズな作業の第一歩となります。

基本的な外し方も覚えておこう

アース線の取り付け方とあわせて、外し方も理解しておくと、将来の引っ越しや家電の買い替えの際に役立ちます。

アース線を外す作業は、取り付けた時と基本的に逆の手順で行うため、一度覚えてしまえば決して難しくはありません。

外し方においても、安全が最優先です。作業を始める前には、取り付けの時と同様に、必ず電子レンジの電源プラグをコンセントから抜いて、完全に電源が供給されていない状態にしてください。

電源が切れていることを確認したら、アース端子のカバーを開けます。

そして、プラスドライバーを使い、アース線を固定しているネジを反時計回り(左回り)に回して緩めていきます。ネジをある程度緩めると、固定されていたアース線の先端を簡単に引き抜くことができます。

ネジは完全に外してしまわなくても、アース線が抜ける程度に緩めるだけで十分です。アース線を引き抜いた後は、緩めたネジを軽く締めておき、カバーを閉じておくと、次に使うときに部品を紛失する心配がありません。

このように、アース線を外す作業は非常にシンプルです。ただし、作業前には必ず電源を切るという安全の基本ルールを徹底することが、何よりも大切になります。

電子レンジのアースの付け方:ネジのトラブル解決

- ネジ式じゃないワンタッチは挟むだけ?

- 穴だけ・古いタイプの場合【要・電気工事】

- ネジが硬い、取れない、潰れた場合の対策

- 付ける場所がない場合【専門業者へ相談】

- 交換と適切なサイズの選び方

- ガス管は危険!接続時の注意点

ネジ式じゃないワンタッチは挟むだけ?

コンセントのアース端子には、ネジ式以外に「ワンタッチ式」と呼ばれるタイプも普及しています。このタイプはドライバーなどの工具が不要で、より手軽に接続できるのが大きな特徴です。

ワンタッチ式のアース端子は、カバーを開けるとネジの代わりに小さな穴が一つ、または二つ空いています。

接続方法は非常に簡単で、アース線の先端にある銅線を、この穴の奥にまっすぐ差し込むだけです。

製品によっては、差し込む際に小さなボタンやレバーを押し込むタイプもありますが、基本的には差し込むだけで固定される仕組みになっています。

ネジ式のように銅線を曲げたり巻き付けたりする必要はありません。

ただし、簡単だからこそ注意したい点もあります。最も大切なのは、銅線の露出部分が外に残らないように、しっかりと奥まで差し込むことです。

カバーの裏側などに、適切な銅線の露出長さ(被膜を剥く長さ)が記載されていることが多いので、それに合わせて準備すると良いでしょう。

銅線が中途半端にしか入っていないと、接触不良を起こしたり、露出した部分に触れて感電したりする危険性があります。差し込んだ後は、軽く引っ張って抜けないかを確認するとより安全です。

このように、ワンタッチ式は「差し込むだけ」で接続できる手軽さがありますが、ネジ式と同様に、確実な接続と安全への配慮が求められます。

穴だけ・古いタイプで入らない時の対処法

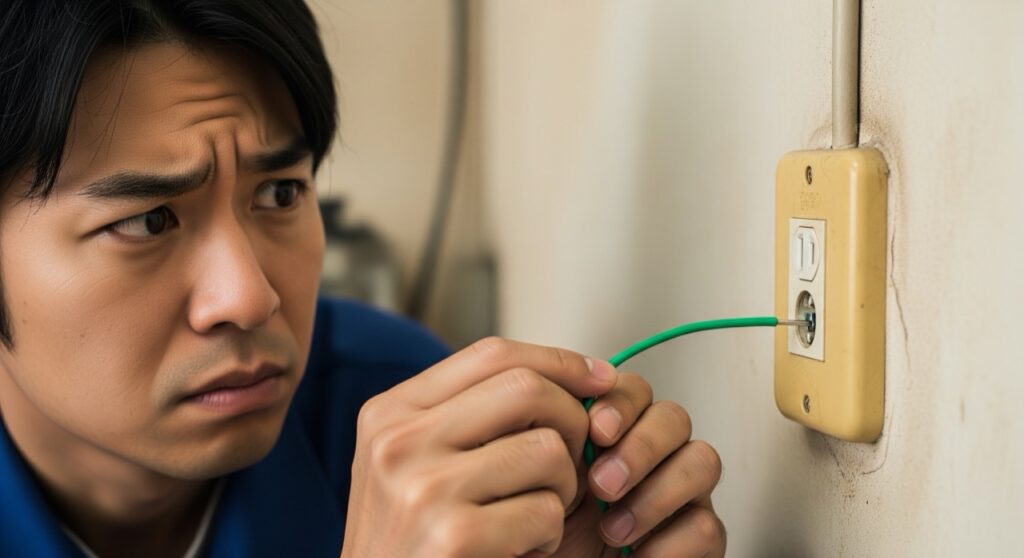

築年数の経った建物などに見られる古いタイプのコンセントでは、アース端子の穴が小さかったり、内部の構造が異なったりして、アース線の銅線がうまく入らないことがあります。

このような場合でも、いくつかの工夫で対処できる可能性があります。

まず考えられる原因は、アース線の銅線の状態です。先端を被膜から出した後、銅線がばらけていたり、まっすぐになっていなかったりすると、小さな穴には入りにくくなります。

一度、銅線の先端を指でしっかりとねじり合わせ、できるだけまっすぐな一本の束になるように整えてみてください。

次に、銅線の露出している長さが適切かを確認します。長すぎると中で曲がってしまい、逆に短すぎると奥まで届かず固定できません。

ワンタッチ式の場合、端子カバーの裏などに推奨される長さが示されていることが多いので、それに合わせてニッパーなどで調整します。

それでも入らない場合は、アース線の先端をほんの少しだけカットして、切り口を新しくしてみるのも一つの方法です。

これらの工夫を試しても改善しない場合、アース端子内部の金属部品が錆びついていたり、変形していたりする可能性も考えられます。

無理に力を入れて押し込むと、コンセント自体を破損させてしまう恐れがあるため、深追いは禁物です。

どうしても接続できない場合は、無理せず専門家である電気工事業者に相談し、コンセントの状態を点検してもらうことをお勧めします。

ネジが硬い・取れない・潰れた場合の対策

アース線を接続しようとした際に、最も困るトラブルの一つがネジに関する問題です。長年使われていなかった端子のネジは、湿気などで固着していたり、過去の締め付けでネジ頭が傷んでいたりすることがあります。

状況に応じた適切な対処法を知っておくことが解決の鍵となります。

ネジが硬くて回らない場合

最初に試すべきは、正しいサイズのプラスドライバーを使うことです。サイズが合っていないと力がうまく伝わらず、ネジ頭を潰してしまう原因になります。

ドライバーをネジ頭に強く押し付けながら(押し付ける力8割、回す力2割のイメージで)、ゆっくりと反時計回りに力を加えてみてください。

それでも回らない場合は、浸透潤滑剤を少量スプレーする方法もありますが、コンセント内部に液体が入らないよう細心の注意が必要です。

ネジ頭が潰れてしまった(なめた)場合

少し潰れた程度であれば、ネジ頭とドライバーの間に幅の広い輪ゴムを挟んで摩擦力を高めることで、回せる可能性があります。

完全に潰れてしまった場合は、専用の工具が必要です。「ネジザウルス」のような、潰れたネジ頭を掴んで回せる特殊なプライヤーが非常に有効です。ホームセンターなどで手に入れることができます。

これらの対処法を試しても解決しない場合は、端子自体の交換が必要になる可能性が高いです。以下の表にトラブルの状況と対処法をまとめます。

| トラブルの状況 | 対処法レベル1(自分でできる簡単な方法) | 対処法レベル2(工具や道具を使う方法) | 最終手段(専門家への依頼) |

|---|---|---|---|

| ネジが固い | サイズの合うドライバーで強く押しながら回す | 浸透潤滑剤を注意深く使用する | 電気工事業者にコンセント交換を依頼 |

| ネジ頭が潰れた | ネジ頭に輪ゴムを挟んで回してみる | ネジ外し専用プライヤー(ネジザウルス等)を使用する | 電気工事業者にコンセント交換を依頼 |

いずれの場合も、無理な作業はコンセントの破損や感電の危険を伴います。自分で対処できないと判断した際は、速やかに電気工事業者に相談することが最も安全で確実な解決策です。

付ける場所がない時の解決策

電子レンジを設置したい場所に、アース線を接続するための端子が見当たらないケースもあります。このような状況では、安全性を確保するために適切な対応を取る必要があります。

まず大前提として、壁にアース端子付きのコンセントを増設・交換する工事は、「電気工事士」の国家資格を持つ人でなければ行うことができません。

無資格の人が配線工事を行うことは法律で固く禁じられており、火災や感電といった重大な事故につながるため絶対に行わないでください。

最も理想的な解決策は、プロの電気工事業者に依頼して、アース端子付きのコンセントを設置してもらうことです。

特に賃貸物件の場合は、壁の設備を勝手に変更することはできないため、工事を行う前に必ず物件の管理会社や大家さんに相談し、許可を得る必要があります。

貸主側が費用を負担してくれるケースもあるため、まずは状況を説明して相談してみましょう。

工事が難しい、あるいは許可が下りない場合の次善策として、「プラグ型漏電遮断器」を使用する方法があります。

これは、コンセントと電子レンジのプラグの間に接続する機器で、微弱な漏電を検知すると瞬時に電気を遮断し、感電事故を防いでくれます。

ただし、これはあくまで漏電を「止める」装置であり、アース線のように電気を「逃がす」わけではありません。そのため、落雷による機器の保護やノイズ抑制の効果は期待できない点を理解しておく必要があります。

アース端子がないからといって諦めるのではなく、専門家への相談や代替機器の活用によって、安全な使用環境を整えることが可能です。

コンセントの交換や増設には「電気工事士」の資格が必須です。火災や感電の危険があるため、必ず専門業者に依頼してください。

横浜市・川崎市エリアで業者をお探しの場合は、当サイトを運営する「横浜電気工事レスキュー」がご相談を承ります。コンセント増設から家電設置まで、お気軽にお問い合わせください。

線の交換と適切なサイズの選び方

電子レンジを設置したものの、付属のアース線が短くて壁のアース端子まで届かない、という問題もよく発生します。

このような場合、最も安全で推奨される対処法は、短いアース線をより長いものに交換することです。

危険なので避けるべきなのは、既存のアース線に別の線を継ぎ足して延長する方法です。

接続部分が不完全だと、いざという時にアース線として正しく機能しないばかりか、接続部が発熱するなどの新たなリスクを生む可能性があるため、推奨されません。

アース線は、ホームセンターや家電量販店、オンライン通販などで購入できます。

電子レンジの取扱説明書を確認し、本体のアース線がネジなどで取り外せるタイプであれば、市販の長いアース線と丸ごと交換するのが確実です。この交換作業に特別な資格は必要ありません。

アース線を選ぶ際には、長さだけでなく「太さ」も重要です。一般的な家庭用電化製品では、銅線の直径が1.6mmのものが広く使われています。

商品パッケージなどに「1.6mm」や「2.0mm」といった表記があるので、元のアース線と同じか、それ以上の太さのものを選ぶと良いでしょう。

細すぎるものを選ぶと、大きな漏電電流が流れた際に耐えられない可能性があります。

適切な長さと太さのアース線を選んで正しく交換することで、設置場所の制約に対応しつつ、安全性を確保することができます。

ガス管は危険!接続時の注意点

アース線を接続する場所を間違えると、安全を守るどころか、爆発や火災といった極めて深刻な事態を引き起こす可能性があります。アース端子がないからといって、絶対に接続してはいけない場所が法律で定められています。

最も危険で、絶対に接続してはならないのが「ガス管」です。万が一漏電した電流がアース線を通じてガス管に流れると、ガス漏れがあった場合に火花が散って引火し、大規模な爆発事故につながる恐れがあります。

次に、「水道管」への接続も禁止されています。

近年の水道管は、コストや耐久性の観点から樹脂製(プラスチック)のものが多く使われており、電気を通しません。そのため、アース線としての役割を全く果たさないのです。

金属製の水道管であっても、途中の接続部分が絶縁体でできていたり、十分な接地がされていなかったりする場合があり、確実性に欠けます。

その他、「電話用のアース線」や「避雷針」への接続も厳禁です。

これらは電力用の大きな電流を流すことを想定して設計されていないため、接続すると落雷時などに莫大な電流が屋内の機器へ逆流し、機器の破壊や火災を招く危険があります。

これらの禁止事項は、電気設備の安全基準を定めた法令で明確に規定されています。

アース線は、必ず壁に設置された正規の「アース端子」にのみ接続してください。正しい場所に接続することが、安全な暮らしを守るための絶対的なルールです。

電子レンジのアースの付け方、ネジ接続の総まとめ

- アース線は感電や火災を防ぐ安全装置

- 電子レンジなど水気のある場所で使う家電には接続が必須

- 接続しないと漏電時に非常に危険

- ネジ式の付け方は時計回りに巻き付けるのが基本

- 銅線は先端をJ字に曲げると固定しやすい

- 作業前には必ず電子レンジの電源プラグを抜く

- ワンタッチ式は銅線を穴に奥まで差し込むだけ

- ネジが硬い場合はサイズの合うドライバーで強く押しながら回す

- ネジが潰れたら専用工具を検討する

- アース端子がない場合は電気工事士による工事が必要

- 無資格でのコンセント工事は法律で禁止されている

- 賃貸物件での工事は必ず大家や管理会社に相談する

- アース線が短い場合は継ぎ足さずに長いものに交換する

- ガス管や水道管への接続は絶対にしない

- 正しい知識で安全にアース線を接続することが大切