プラグ型漏電遮断器はアース線の代わり?使い方や注意点を解説

新しく購入した電子レンジのコンセントにアース端子がなく、「そもそもアース線は本当に必要か?」それとも「 いらないのか?」と、お悩みではありませんか。

感電や火災のリスクを考えると、アースの代わりとして注目される「プラグ型漏電遮断器」の導入を検討する方も多いですが、その正しい使い方や付け方、あるいは適切なつなぎ方を理解していないと、思わぬ失敗や後悔につながる可能性があります。

また、いざ購入しようと思っても、一体どこで売ってるのか、例えば身近なホームセンターやケーズデンキ、ヤマダ電機といった家電量販店、もしかしたら100均でも手に入るのか、販売場所に関する情報も不足しがちです。

さらに、数ある製品の中からどれがおすすめなのか、万が一の誤動作や、アース線の延長・増設、そして故障時の修理・交換についてまで、プラグ型漏電遮断器とアース線にまつわる疑問は尽きません。

この記事では、そのような皆様の不安や疑問を解消するため、両者の役割の違いから具体的な使用法、選び方のポイントまで、専門的な情報を分かりやすく徹底的に解説します。

この記事で理解が深まる4つのポイント

記事のポイント

- プラグ型漏電遮断器とアース線の役割の根本的な違い

- アース端子がない場合の具体的な対処法と正しい使い方

- 製品の選び方から主な購入場所までの実践的な情報

- 誤動作や故障時の修理・交換に関する注意点

- 1. プラグ型漏電遮断器とアース線の基礎知識

- 1.1. そもそも 「本当に必要なのか?」それとも「いらないのか?」

- 1.2. アースの代わりとして使えるのか

- 1.3. 電子レンジのコンセント接続での注意点

- 1.4. 正しい使い方・つなぎ方と付け方は?

- 1.4.1. プラグ型漏電遮断器の基本的な使い方

- 1.4.2. アース線の正しい付け方は?

- 1.4.3. やってはいけない危険な接続例

- 1.5. アース線の延長や増設はできるのか

- 1.5.1. アース線の延長方法

- 1.5.2. アース端子の増設工事

- 2. プラグ型漏電遮断器とアース線の実践ガイド

- 2.1. 「どこで売ってる?」販売店について

- 2.2. ホームセンター・ケーズデンキ・ヤマダ電機・100均の状況

- 2.3. おすすめのプラグ型漏電遮断器

- 2.3.1. 定格感度電流で選ぶ

- 2.3.2. 保護機能の有無で選ぶ

- 2.3.3. PSEマークを必ず確認

- 2.4. 漏電遮断器が誤動作する原因とは

- 2.5. 修理・交換が必要になるケースとは

- 2.6. プラグ型漏電遮断器とアース線で安全確保

プラグ型漏電遮断器とアース線の基礎知識

ここでは、プラグ型漏電遮断器とアース線の基本的な役割や、両者の関係性について掘り下げていきます。安全な電気利用の第一歩として、まずはそれぞれの違いを正確に理解することが大切です。

- そもそも 「本当に必要なのか?」それとも「いらないのか?」

- アースの代わりとして使えるのか

- 電子レンジのコンセント接続での注意点

- 正しい使い方・つなぎ方と付け方は?

- アース線の延長や増設はできるのか

そもそも 「本当に必要なのか?」それとも「いらないのか?」

アース線や漏電遮断器は、安全に電化製品を使用する上で基本的に必要であると考えられます。

特に洗濯機・冷蔵庫・電子レンジ・エアコンなど水気の多い場所で使う大電力家電は、感電や火災を防ぐ目的で接地端子付きコンセントや漏電保護の施工が求められます。

これは内線規程(JEAC 8001)や「電気設備の技術基準・同解釈」により推奨、あるいは設備側へ義務付けられています。

ただし利用者が未接地のまま使用しても直接罰則はなく、最も安全なのは取扱説明書の指示どおりにアース接続を行うことです

漏電とは、電気が本来流れるべき回路から漏れ出してしまう現象を指します。この漏れた電気が家電の金属部分に伝わっている状態で人が触れると感電し、最悪の場合は命に関わる事故につながります。

また、漏電が原因で発生する火花がホコリなどに引火し、火災を引き起こすリスクも否定できません。

もちろん、近年の家電製品は安全性が高く、通常の使用で漏電が起こることは稀です。

しかし、長年の使用による部品の劣化や、内部への水の侵入、電源コードの損傷など、予期せぬ原因で漏電が発生する可能性はゼロではありません。

このような不測の事態から身を守るための「保険」として、アース線や漏電遮断器の設置は非常に重要な役割を担っているのです。

アースの代わりとして使えるのか

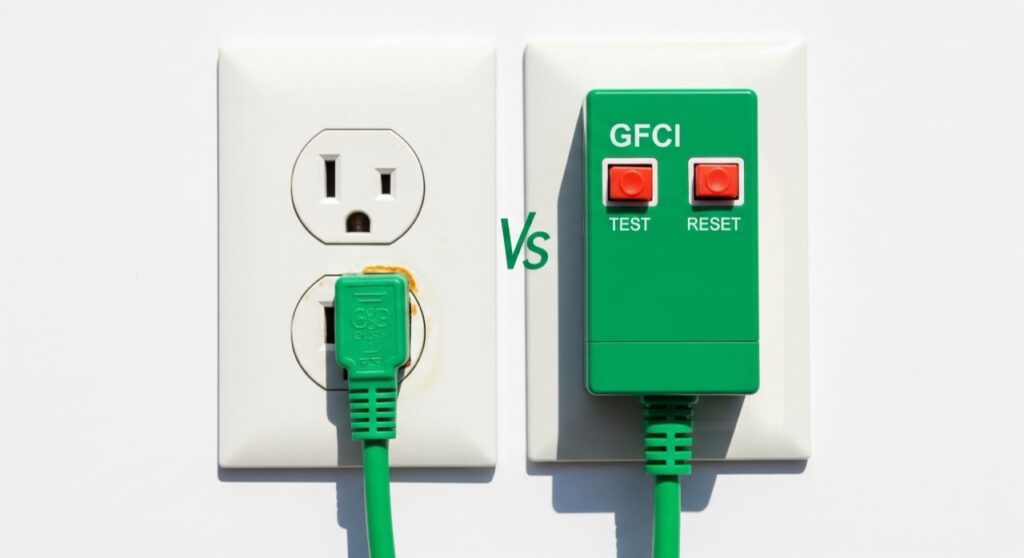

プラグ型漏電遮断器は、アースの完全な「代わり」にはなりません。

なぜなら、両者は漏電から人を守るための仕組み、すなわち役割が根本的に異なるからです。この違いを理解することが、適切な安全対策を選ぶ上で鍵となります。

アース線は、漏電した電気を安全に地面へ逃がす「逃げ道」を作るためのものです。

もし家電が漏電しても、電気は抵抗値の低いアース線を通って地面に流れていくため、人が触れても感電するのを未然に防ぎます。これは、いわば「予防的」な安全対策と言えます。

一方、プラグ型漏電遮断器は、漏電を検知して電気回路を「遮断」する装置です。

アース線が接続されていない場合、漏電した家電に人が触れて人体に電気が流れた瞬間、その異常な電流を検知して0.1秒以内といったごく短時間で電気を止めます。

これは、感電による被害を最小限に食い止めるための「反応的」な安全対策です。

要するに、アースは「感電そのものを防ぐ」ことを目的とし、漏電遮断器は「感電してしまった際に、致命傷になるのを防ぐ」ことを目的としています。

したがって、プラグ型漏電遮断器は工事不要で手軽に安全性を高められる有効な手段ですが、アース接続がもたらす予防的な安全性には及ばない、と考えるのが適切です。’

なお、アース端子を増設できる環境であれば、アース接続とプラグ型漏電遮断器を併用することで「予防」と「反応」の二重の安全対策が得られます。

| 特徴 | アース線 | プラグ型漏電遮断器 |

|---|---|---|

| 役割 | 漏電した電気を地面に逃がす(予防) | 漏電を検知して電気を遮断する(反応) |

| 感電の有無 | 原則として感電しない | 一瞬だけ感電してから電気が止まる |

| 設置方法 | アース端子への接続 または 電気工事が必要 | コンセントに差し込むだけで設置可能 |

| 機能 | 受動的(常に電路を確保) | 能動的(異常を検知して作動) |

電子レンジのコンセント接続での注意点

電子レンジは、多くの家庭でアース接続が強く推奨される代表的な家電です。その理由は、電子レンジが「高出力」であり、キッチンという「水気や湿気の多い場所」で使用される特性を持っているためです。

まず、電子レンジは内部で高電圧を発生させて食品を加熱するため、他の家電に比べて消費電力が大きくなります。

内部の電気回路に何らかの不具合が生じた場合、漏電する電気のエネルギーも大きくなる可能性があります。

また、キッチンは調理中の蒸気や水しぶきなど、湿気がこもりやすい環境です。湿気は電気製品の絶縁性能を低下させる原因となり、漏電のリスクを高める要因となり得ます。

このような理由から、電子レンジにアース線を接続することは、万が一の感電事故や火災を防ぐための重要な安全対策となります。

もしご家庭のコンセントにアース端子がない場合は、前述の通り、プラグ型漏電遮断器を取り付けることが有効な次善策として考えられます。

ただし、これはあくまで感電時の被害を軽減するものであり、アース接続が可能な環境であれば、そちらを優先するのが最も安全な方法です。

正しい使い方・つなぎ方と付け方は?

プラグ型漏電遮断器とアース線は、それぞれ接続方法が異なります。誤った使い方は安全性を損なうため、正しい手順を理解しておくことが大切です。

プラグ型漏電遮断器の基本的な使い方

プラグ型漏電遮断器の使い方は非常に簡単です。基本的には、壁のコンセントに漏電遮断器本体をしっかりと差し込み、その後、使用したい電化製品のプラグを漏電遮断器の差し込み口に接続するだけです。

製品にはリセットボタンとテストボタンが付いています。

使用開始前にテストボタンを押して正常に電気が遮断されるかを確認し、問題がなければリセットボタンを押して通電させてから使い始めるのが一般的な手順です。

アース線の正しい付け方は?

アース線の付け方は、コンセントのアース端子のタイプによって異なります。

- ネジタイプ

- アース端子のカバーを開け、中のネジをドライバーで少し緩めます。アース線の先端(Y字型の金具)をネジに引っ掛けてから、ネジを締め直して固定します。

- ワンタッチタイプ

- カバーを開けると差し込み穴があります。そこにアース線の先端を奥までしっかりと差し込むだけで接続できます。

いずれのタイプでも、作業前には安全のため、電化製品の電源プラグをコンセントから抜いておくようにしてください。

やってはいけない危険な接続例

アース線を接続する場所がないからといって、自己判断で不適切な場所につなぐのは絶対にやめてください。

特に、ガス管や水道管に巻きつける行為は極めて危険です。ガス管に漏電電流が流れると、火花が引火してガス爆発を引き起こす恐れがあります。

また、近年の水道管は樹脂製の場合がありアースとして機能しない上、金属管であっても確実な接地が保証されておらず、かえって感電のリスクを高める可能性があります。

アース線の延長や増設はできるのか

電化製品の設置場所とアース端子付きコンセントが離れている場合、アース線の「延長」や「増設」によって対応することが可能です。

アース線の延長方法

アース線を延長する最も簡単な方法は、市販の「延長用アースコード」を使用することです。

これは、家電のアース線とコンセントのアース端子を繋ぐための長いアース線で、ホームセンターや家電量販店で手に入ります。

家電本体のアース線を一旦取り外し、より長い延長用アースコードに付け替えるか、既存のアース線に接続して使います。

また、「アース端子付きの電源タップ(延長コード)」を利用する方法もあります。このタップを壁のアース付きコンセントに接続すれば、手元で複数の家電のアース線をまとめて接続できるため便利です。

アース端子の増設工事

そもそも室内にアース端子付きコンセントがない場合は、新たに「増設」する工事が必要になります。

ただし、この工事は壁内の配線に触れるため、「電気工事士」の国家資格を持つ専門業者でなければ行うことができません。

無資格での工事は法律で禁止されているだけでなく、火災や感電事故の原因となるため、絶対にご自身で行わないでください。

コンセント工事は信頼できる専門業者に相談することが重要です。

例えば、横浜市・川崎市周辺でアース工事をご検討でしたら、弊社「横浜電気工事レスキュー」でもご相談を承っております。安全第一で丁寧な施工をいたしますので、お気軽にお声がけください。

▶ コンセントのアース施工事例: アース付きコンセント交換とアース工事の重要性やメリットを専門家が徹底解説〜相模原市の施工事例より〜

賃貸物件の場合は、工事を行う前に必ず大家さんや管理会社に相談し、許可を得る必要があります。費用は数千円から数万円程度かかることがありますが、安全のための投資として検討する価値は十分にあります。

プラグ型漏電遮断器とアース線の実践ガイド

このセクションでは、実際にプラグ型漏電遮断器を導入する際の購入場所や選び方、さらには使用中に起こりうるトラブルへの対処法など、より実践的な情報をお届けします。

- どこで売ってる?販売店について

- ホームセンター・ケーズデンキ・ヤマダ電機・100均の状況

- おすすめのプラグ型漏電遮断器

- 漏電遮断器が誤動作する原因とは

- 修理・交換が必要になるケースとは

「どこで売ってる?」販売店について

プラグ型漏電遮断器は、私たちの安全を守るための電気用品として、比較的多くの場所で販売されています。主な購入先としては、ホームセンター、家電量販店、そしてオンライン通販サイトが挙げられます。

ホームセンターでは、電気資材や工具のコーナーに置かれていることが多く、様々なメーカーの製品を比較検討できる場合があります。

専門的な知識を持つ店員さんがいれば、用途に応じたアドバイスをもらえる可能性もあります。

家電量販店では、冷蔵庫や洗濯機といったアース接続が推奨される大型家電のアクセサリー売り場や、電源タップなどが並ぶコーナーで見つけることができます。

また、Amazonや楽天市場といったオンライン通販サイトでは、多種多様な製品が豊富な在庫から選べるのが魅力です。

実際に使用した人のレビューを参考にできるため、製品選びの大きな助けとなります。ご自身の購入しやすい場所で探してみてください。

ホームセンター・ケーズデンキ・ヤマダ電機・100均の状況

具体的な店舗での取り扱い状況についてですが、カインズやコーナンといった大手のホームセンター、そしてケーズデンキやヤマダ電機などの主要な家電量販店では、プラグ型漏電遮断器を扱っている可能性が非常に高いです。

特に、テンパール工業株式会社が製造する「ビリビリガード」という商品は、この分野で広く知られており、多くの店舗で定番商品として置かれています。

一方で、100円ショップ(100均)での取り扱いは、基本的にありません。

プラグ型漏電遮断器は、感電を防ぐための高度な安全装置であり、日本の「電気用品安全法(PSE法)」で定められた厳しい技術基準をクリアする必要があります。

このような安全基準を満たす製品を100円という価格で提供するのは困難であるため、100円ショップの商品ラインナップには含まれていないのが実情です。

安全に関わる製品ですので、信頼できる販売店での購入が求められます。

おすすめのプラグ型漏電遮断器

プラグ型漏電遮断器を選ぶ際には、いくつかのポイントを確認することで、ご自身の使用環境に最適な製品を見つけることができます。どれを選べば良いか分からない場合は、以下の点を参考にしてください。

定格感度電流で選ぶ

漏電遮断器が作動する漏洩電流の大きさを「定格感度電流」と言い、主に「15mA(ミリアンペア)」と「30mA」のタイプがあります。

数値が小さいほど、より小さな漏電で反応するため安全性が高くなります。キッチンや洗面所、屋外など、特に感電リスクが高い場所で使用する場合は、より高感度な15mAの製品を選ぶのがおすすめです。

保護機能の有無で選ぶ

製品によっては、漏電保護機能に加えて、電気の使いすぎ(過負荷)やショート(短絡)を検知して電気を遮断する機能を併せ持つ高機能モデルもあります。

一つのコンセントで複数の電気製品を使いたい場合や、より包括的な安全を求める場合には、これらの追加機能が付いた製品を選ぶと安心感が増します。

PSEマークを必ず確認

日本国内で販売される電気用品は、国の定めた安全基準に適合していることを示す「PSEマーク」の表示が義務付けられています。

特にプラグ型漏電遮断器は「特定電気用品」に分類され、ひし形の中にPSEと書かれたマークの表示が必須です。

このマークがない製品は、安全性が保証されておらず非常に危険なため、絶対に購入・使用しないでください。

漏電遮断器が誤動作する原因とは

プラグ型漏電遮断器が、特に異常がないように思えるのに頻繁に作動(トリップ)してしまうことがあります。

これは「誤動作」や「不要動作」と感じられるかもしれませんが、多くの場合、何らかの原因が潜んでいます。最も一般的な原因は、接続している電化製品の内部で発生しているごく微弱な漏電です。

長年使用している家電は、内部部品の絶縁が劣化し、人間が感知できないレベルの電流が常に漏れ出していることがあります。高感度な漏電遮断器は、この微弱な漏れ電流を正確に検知して作動します。

また、梅雨時や湿度の高い場所では、空気中の水分によって電気製品や配線の絶縁性能が一時的に低下し、漏電遮断器が反応しやすくなることがあります。

まれなケースですが、インバーターを搭載したエアコンやモーターなど、他の機器が発生させる高周波ノイズが影響して誤作動を引き起こすことも考えられます。

もし頻繁に作動する場合は、まず接続している家電を一つずつ交換して、どの機器が原因か特定してみるのが良いでしょう。

修理・交換が必要になるケースとは

プラグ型漏電遮断器は、安全を守るための重要な装置ですが、永久に使えるわけではありません。故障したまま使い続けると、いざという時に全く機能せず、設置している意味がなくなってしまいます。

交換が必要かどうかを判断する最も重要なチェック項目は、本体に付いている「テストボタン」です。このボタンは、正常に機能するかどうかを擬似的に確認するためのものです。

月に一度はコンセントに差した状態でテストボタンを押し、カチッと音がして電気が遮断されるかを確認する習慣をつけましょう。

もし、テストボタンを押しても反応がない、またはリセットボタンを押しても通電しない場合は、その漏電遮断器は故障しています。

このような場合は、修理を試みるのではなく、直ちに新しい製品と交換してください。

また、本体にひび割れなどの物理的な損傷がある場合や、内部から異音がする場合も、危険な兆候ですので使用を中止し、交換することが求められます。

一般的なプラグ型漏電遮断器の更新目安は 10~13 年 とされ、住宅用分電盤用遮断器については日本電機工業会調査で 13 年で更新推奨 と示されています。高温多湿・粉じんなど環境が厳しい場合は、10 年未満でも早期交換が推奨されます。

なお、住宅用分電盤や漏電遮断器の交換時期については、パナソニック公式FAQ 「住宅分電盤の寿命や取り替え時期を、教えてください。」でも詳しく解説されていますので、あわせてご確認ください。

https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/79109/

プラグ型漏電遮断器とアース線で安全確保

この記事を通じて、プラグ型漏電遮断器とアース線の役割、そしてそれぞれの正しい使い方や注意点について解説してきました。最後に、安全な電気利用を実現するための重要なポイントをまとめます。

- アース線と漏電遮断器はそれぞれ役割が異なる安全装置である

- プラグ型漏電遮断器はアースの完全な代用品にはならない

- アースは感電を未然に防ぐ予防的な役割を持つ

- 漏電遮断器は感電後に電気を遮断し被害を最小化する

- 水回りや高出力の家電ではアース接続が強く推奨される

- アース端子がない場合の次善策として漏電遮断器は非常に有効

- 使い方はコンセントに差し込むだけで誰でも簡単に設置できる

- ガス管や水道管への自己流のアース接続は極めて危険

- 購入はホームセンターや家電量販店、ネット通販が一般的

- 100円ショップでは安全基準を満たせないため販売されていない

- 製品選びでは定格感度電流や保護機能の有無を確認する

- 感電リスクが高い場所では高感度な15mAタイプが望ましい

- 月に一度はテストボタンを押し正常な動作を確認する

- テストで反応がない製品は故障しているため直ちに交換する

- アース端子を増設する工事には電気工事士の資格が必須