白熱電球からLED電球に交換して大丈夫ですか?という疑問にプロが解答

「家の電球を白熱電球からLED電球に交換して大丈夫ですか?」という疑問は、省エネや節約を考える多くの方が抱くものです。

シリカ電球や白熱電球といった昔ながらの普通の電球や蛍光灯から、長寿命で経済的なLEDへの切り替えは非常に魅力的ですが、同時に失敗や後悔を避けたい気持ちもあるでしょう。

多くの場合、LED電球はソケットがそのまま使え、特別な工事や高額な費用をかけずに業者に頼ることなく交換が可能です。

しかし、ただ電球を入れ替えるだけでは「なぜつかない?」といったトラブルが起きることも少なくありません。

ワット数だけを見て選んでしまうと、実は使えない器具だったり、非対応で交換できないタイプだったりすることがあります。

消費電力や電気代の削減という大きなメリットを確実に得るためには、色や明るさの選び方はもちろん、いくつかの重要な注意点を理解しておくことが大切です。

この記事では、白熱電球からLED電球への交換に関するあらゆる疑問にお答えし、安全で確実な交換方法を詳しく解説します。

この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。

記事のポイント

- LED電球と白熱電球の基本的な違いとメリット

- 交換前に必ず確認すべき口金や器具のチェックポイント

- ちらつきや不点灯など、交換後に起こりうるトラブルの原因

- 照明器具ごとの交換や専門業者への依頼が必要になるケースの判断基準

- 1. 白熱電球からLED電球に交換して大丈夫ですか?基本を解説

- 1.1. シリカ電球・白熱電球・蛍光灯との違い

- 1.2. 消費電力と電気代はどれくらい変わる?

- 1.3. ソケットはそのまま使える?

- 1.4. 失敗しないLEDの選び方と色・明るさ

- 1.4.1. 明るさの基準:「ワット(W)」から「ルーメン(lm)」へ

- 1.4.2. 光の色の選び方:部屋の雰囲気を演出する

- 1.5. 基本的に変えても大丈夫

- 2. 白熱電球からLED電球へ交換して大丈夫ですか?を判断する注意点

- 2.1. 交換前に確認すべき重要な注意点

- 2.2. ワット数より重要な使えない器具とは

- 2.2.1. 調光機能付き器具

- 2.2.2. 密閉型器具

- 2.2.3. 断熱材施工器具(Sマーク)

- 2.3. 非対応で交換できないタイプの照明

- 2.3.1. 屋外や浴室などの高湿度環境

- 2.3.2. 物理的なサイズや重量の問題

- 2.4. なぜつかない?点灯しない時の原因

- 2.5. 工事・費用・業者が必要なケース

- 2.6. 白熱電球からled電球に交換して大丈夫ですか?へのプロの解答

白熱電球からLED電球に交換して大丈夫ですか?基本を解説

- シリカ電球や白熱電球、蛍光灯との違い

- 消費電力と電気代はどれくらい変わる?

- ソケットはそのまま使える?

- 失敗しないLEDの選び方と色・明るさ

- 基本的に変えても大丈夫

シリカ電球・白熱電球・蛍光灯との違い

白熱電球からLED電球への交換を考える際、まずそれぞれの電球が持つ特性の違いを理解しておくことが大切です。

シリカ電球を含む白熱電球は、内部のフィラメントという細い金属線に電気を流して発熱させ、その熱で光を生み出す仕組みです。

構造が単純なため安価ですが、エネルギーの多くが熱に変わってしまうため電力効率が悪く、寿命も短いという特徴があります。

一方、蛍光灯は内部のガスに放電することで紫外線を発生させ、その紫外線が管の内側に塗られた蛍光体に当たることで光に変わります。

白熱電球よりは省エネで長寿命ですが、白熱電球よりは省エネで長寿命ですが、特にグロー式蛍光灯では点灯に時間がかかることがあり、頻繁な点灯・消灯を繰り返すと寿命が短くなることがあります。

これに対してLED電球は、「発光ダイオード」という半導体が光る仕組みを利用しています。

電気を直接光に変えるため電力効率が非常に高く、発熱も少ないのが大きな利点です。

寿命が圧倒的に長く(一般的に約40,000時間)、紫外線をほとんど出さないため、虫が寄り付きにくいというメリットもあります。

| 項目 | LED電球 | 白熱電球 | 蛍光灯 |

|---|---|---|---|

| 寿命 | 30,000~50,000時間(製品によって異なる) | 約1,000~2,000時間 | 約6,000~12,000時間 |

| 消費電力 | 非常に少ない | 多い | 少ない |

| 発熱量 | 少ない | 多い | やや少ない |

| 価格 | やや高い | 安い | やや安い |

| 紫外線 | ほぼ含まない | 含む | 含む |

| 応答性 | スイッチONで即点灯 | スイッチONで即点灯 | 点灯まで少し時間がかかる |

このように、LED電球は初期費用こそ白熱電球より高いものの、寿命や消費電力の面で大きなアドバンテージを持っていることが分かります。

消費電力と電気代はどれくらい変わる?

LED電球への交換がもたらす最も分かりやすいメリットは、消費電力の大幅な削減と、それに伴う電気代の節約です。

白熱電球はエネルギーの大部分を熱として放出してしまうため、光を得るために多くの電力を必要とします。

例えば、一般家庭でよく使われる60W形の白熱電球と、それと同等の明るさを持つLED電球を比較してみましょう。

60W形の白熱電球の消費電力がおおよそ54Wであるのに対し、同等の明るさのLED電球の消費電力はわずか7W程度です。これは、消費電力を約87%も削減できる計算になります。

これを年間の電気代に換算すると、その差はさらに明確になります。

| 電球の種類 | 1個あたりの消費電力 | 1年間の電気代(1日5.5時間使用の場合) |

|---|---|---|

| 60W形白熱電球 | 54W | 約3,340円 |

| 60W形相当LED電球 | 7.4W | 約460円 |

上記の表から分かるように、電球を1個交換するだけで年間の電気代が約2,880円もお得になる可能性があります。

家の中には照明がたくさんあるため、複数の電球をLEDに交換すれば、家計への貢献度はさらに大きくなると考えられます。

LED電球の本体価格は白熱電球より高いですが、この電気代の差額によって、多くの場合1年程度で初期投資を回収できるでしょう。

ソケットはそのまま使える?

「交換したいけれど、今使っている照明器具にそのまま取り付けられるのか」という点は、多くの方が最初に気になるポイントです。

この疑問の答えは、「口金(くちがね)のサイズが合えば、物理的にはそのまま使えます」となります。

口金とは、電球の根元にある金属製のねじ込み部分のことで、照明器具のソケットに接続する役割を果たします。日本の一般家庭で使われている照明器具の口金は、主に以下の2種類です。

- E26口金

- 直径が26mmで、リビングの主照明やダイニングのペンダントライトなど、最も一般的に使われているサイズです。

- E17口金

- 直径が17mmで、ダウンライトやシャンデリア、小型のスタンドなどによく使われる一回り小さいサイズです。

交換したい場所の白熱電球を取り外し、口金部分に記載されている「E26」や「E17」といった表記を確認してください。

そして、同じサイズのLED電球を購入すれば、ソケットにねじ込んで取り付けること自体は可能です。

ただし、注意点として、口金のサイズが合うことと、その照明器具でLED電球が安全に使えることはイコールではありません。

ソケットに適合することはあくまで第一条件であり、後述する照明器具のタイプや機能によっては、専用のLED電球を選ばなければならないため、この後の注意点も必ず確認してください。

失敗しないLEDの選び方と色・明るさ

ソケットのサイズが確認できたら、次は部屋の用途や雰囲気に合った「色」と「明るさ」を選びます。ここでの選択が、交換後の満足度を大きく左右します。

明るさの基準:「ワット(W)」から「ルーメン(lm)」へ

白熱電球では、消費電力である「ワット(W)」数が大きいほど明るかったため、明るさの目安として使われていました。

しかし、LED電球は非常に少ない消費電力で明るく光るため、ワット数では明るさを正しく比較できません。

そこで、LED電球の明るさは「ルーメン(lm)」という単位で表されます。このルーメンの数値が大きいほど、明るい電球であることを示します。

交換の際は、現在使っている白熱電球のワット数を確認し、LED電球のパッケージに書かれている「〇〇W形相当」という表記を目安に選ぶと失敗がありません。

例えば、「60W形相当」と書かれたLED電球は、60W形の白熱電球とほぼ同じ明るさが得られます。

光の色の選び方:部屋の雰囲気を演出する

LED電球は、白熱電球と違って光の色を選べるのも大きな魅力です。代表的な光色には以下のような種類があり、それぞれ空間の印象を変える効果があります。

- 電球色

- 白熱電球に近い、暖かみのあるオレンジがかった光です。リラックスした雰囲気を作るのに適しており、寝室やリビング、ダイニングなどにおすすめです。

- 温白色

- 電球色と昼白色の中間にあたり、落ち着いた雰囲気と明るさを両立させた光です。団らんの場であるリビングなどに適しています。

- 昼白色

- 太陽の光に近い、自然で生き生きとした白色の光です。どんな部屋にも合わせやすく、特にキッチンや洗面所など、物の色を自然に見たい場所に向いています。

- 昼光色

- 少し青みがかった、すがすがしくクールな印象の光です。文字がはっきりと見やすいため、勉強部屋や書斎、細かい作業をするスペースに適しています。

このように、過ごし方や目的に合わせて光の色を選ぶことで、より快適な照明環境を作ることが可能です。

基本的に変えても大丈夫

ここまで解説してきたように、LED電球は白熱電球に比べて寿命が長く、消費電力が少ないため電気代の節約につながるなど、多くのメリットがあります。

口金のサイズを確認し、部屋の用途に合った明るさや光色を選べば、多くの場合、白熱電球からLED電球へ問題なく交換することが可能です。電球を交換するだけで、より快適で経済的な暮らしが手に入ると言えるでしょう。

ただし、これはあくまで基本的なケースです。照明器具の種類や機能によっては、LED電球が使えなかったり、トラブルの原因になったりすることがあります。

次のセクションでは、交換を成功させるために絶対に知っておくべき、より重要な注意点について詳しく解説していきます。

白熱電球からLED電球へ交換して大丈夫ですか?を判断する注意点

- 交換前に確認すべき重要な注意点

- ワット数より重要な使えない器具とは

- 非対応で交換できないタイプの照明

- なぜつかない?点灯しない時の原因

- 工事・費用・業者が必要なケース

交換前に確認すべき重要な注意点

白熱電球からLED電球への交換は、単に電球を入れ替える作業とは少し意味合いが異なります。白熱電球が単純な構造であるのに対し、LED電球は内部に電子回路を搭載した精密な電子機器です。

この違いを理解することが、安全な交換のための最も重要な心構えとなります。物理的にソケットにはまるからといって、どんな照明器具にも使えるわけではありません。

特に、LED電球内部の電子回路は「熱」と「特殊な電気信号」に弱いという特性を持っています。

このため、照明器具の構造や機能によっては、発生した熱がこもってしまったり、対応できない電気信号が流れたりして、LED電球の寿命を極端に縮めたり、故障や破損の原因になったりすることがあります。

したがって、交換作業を行う前には、これから取り付ける照明器具がどのようなタイプのものなのかを必ず確認し、その器具に対応したLED電球を選ぶことが不可欠です。

この適合性の確認を怠ると、せっかく購入したLED電球がすぐに使えなくなるばかりか、思わぬ事故につながる可能性もゼロではありません。

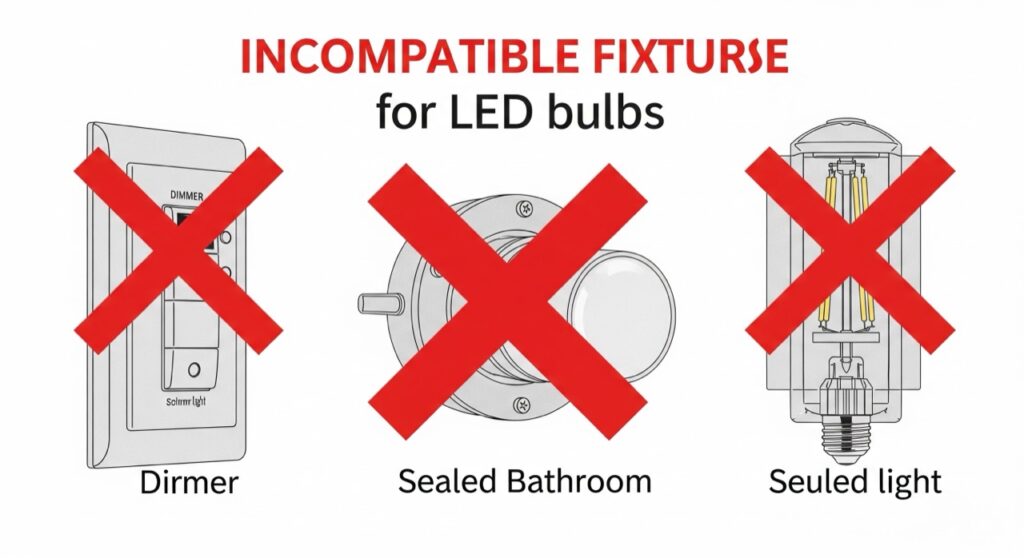

ワット数より重要な使えない器具とは

LED電球を選ぶ際、明るさの目安となるワット数(W相当)に目が行きがちですが、それ以上に重要なのが「照明器具の適合性」です。

特に以下の3つのタイプの器具には、それぞれ専用の「対応」と表記されたLED電球を使わないと、重大なトラブルを引き起こす可能性があります。

調光機能付き器具

壁のスイッチがダイヤル式やスライド式になっていて、明るさを自由に調節できる「調光機能」が付いた照明器具には、必ず「調光器対応」と明記されたLED電球を使用してください。

非対応の電球を取り付けると、ちらつきや異音が発生したり、点灯しなかったりするだけでなく、電球や調光器自体の故障・破損の原因となり大変危険です。

調光機能を普段使わず、常に100%の明るさで点灯させている場合でも、回路の構造上、非対応の電球は使用できません。

密閉型器具

浴室や玄関灯、一部の天井照明など、カバーで電球が完全に覆われている「密閉型器具」は、内部に熱がこもりやすい構造をしています。

前述の通り、熱はLED電球の電子部品にとって大敵です。このような器具に非対応の電球を使用すると、放熱がうまくいかずに内部が高温になり、LEDの寿命が著しく短くなったり、故障したりします。

必ずパッケージに「密閉型器具対応」と書かれた製品を選びましょう。

断熱材施工器具(Sマーク)

天井に埋め込まれたダウンライトの中には、天井裏の断熱材が照明器具を覆うように施工されているものがあります。

これも密閉型器具と同様に熱の逃げ場がなくなり、器具が高温になりやすい環境です。このタイプの器具には、照明器具のフチや反射板に「Sマーク」(SB、SGI、SGのいずれか)が表示されています。

もしSマークがあれば、それは断熱材施工器具ですので、必ず「断熱材施工器具対応」のLED電球を選ぶ必要があります。

これらの器具に適合しないLED電球を使用することは、性能を十分に発揮できないだけでなく、安全上のリスクも伴うため、購入前の確認が極めて大切です。

なお、こうしたLED照明の安全な選び方や使い方に関する詳しいガイドラインは、業界団体である一般社団法人 日本照明工業会(JLMA)のウェブサイトでも公開されています。

より専門的な情報や最新の規格を確認したい場合に役立ちます。

非対応で交換できないタイプの照明

特定の機能を持つ器具だけでなく、設置場所の環境や電球の物理的な特性によって交換が推奨されない、あるいはできないケースも存在します。

屋外や浴室などの高湿度環境

屋外のガーデンライトや門灯、浴室の照明など、雨や湿気にさらされる可能性のある場所では、電子回路が腐食し故障の原因となります。

このような場所では、器具自体に防雨・防湿性能があることはもちろん、「屋外器具対応」や「密閉型器具対応」と表示されたLED電球を使用することが必要です。

適切な製品を選ばないと、早期の故障につながります。

物理的なサイズや重量の問題

LED電球は、内部に電子回路や放熱部品を持つため、同じ明るさの白熱電球よりもサイズが大きかったり、重かったりする傾向があります。

購入前に、現在使っている電球の全長や直径を測り、新しいLED電球が照明器具のカバーやシェードに物理的に収まるかを確認することが大切です。

特にシャンデリアのように多数の電球を使用する器具の場合、一つ一つの重量増が全体として大きな負荷となり、器具の耐荷重を超える可能性も考慮する必要があります。

これらのケースは見落としがちですが、安全で快適な使用のためには重要なチェックポイントとなります。

なぜつかない?点灯しない時の原因

正しく選んだはずのLED電球に交換したのに、「点灯しない」「チカチカとちらつく」といったトラブルが起こることもあります。その場合、いくつかの原因が考えられます。

まず最も単純な原因として、電球がソケットの奥までしっかりとねじ込まれていない「接触不良」が挙げられます。

一度電源を切り、電球が緩んでいないか確認してみてください。ただし、締めすぎは破損の原因になるため注意が必要です。

次に考えられるのは、照明器具自体の問題です。特に10年以上使用している古い照明器具の場合、内部の配線やソケット部分が経年劣化している可能性があります。

この場合、電球を新しくしても問題は解決せず、照明器具の修理や交換が必要になります。

また、まれにLED電球自体の初期不良という可能性も考えられます。他の正常に点灯する照明器具で試してみて、そこでも点灯しないようであれば、購入した販売店やメーカーに相談してみるのが良いでしょう。

前述の通り、調光機能付き器具や密閉型器具に非対応の電球を取り付けた場合も、不点灯やちらつきの直接的な原因となります。

取り付けた器具の種類と、購入したLED電球のパッケージ表示をもう一度照らし合わせて確認することが解決の糸口になるかもしれません。

工事・費用・業者が必要なケース

ほとんどの場合、電球の交換は自分で行えますが、状況によっては専門の電気工事業者による工事が必要になることがあります。

一つは、照明器具本体ごと交換する場合です。特に、15年以上経過した古い照明器具では、経年劣化による接触不良や故障のリスクがあるため、安全面を考慮して器具ごとLED照明に交換することが検討されます。

また、蛍光灯器具には安定器が内蔵されており、これを取り外す「バイパス工事」が必要になる場合があります。

この工事は電気工事士の資格が必要であり、無資格で行うと感電や火災のリスクがあるため、絶対に自己判断で行わないでください。

安易に安定器を無視して直結タイプのLED管を取り付けると、火災の原因となり大変危険です。

もう一つのケースは、調光スイッチの交換です。既存の調光スイッチが白熱電球用の場合、調光器対応のLED電球を使っても、ちらつきなどの相性問題が発生することがあります。

より快適な調光を実現するためには、スイッチ自体を「LED対応」のものに交換する必要があり、この作業にも資格が必要です。

器具の交換やスイッチ工事には、本体価格に加えて数千円から数万円の工事費用が発生します。

しかし、将来的な安全性や快適性を考えれば、専門業者に依頼して確実な作業をしてもらう価値は十分にあると言えるでしょう。

横浜市・川崎市や東京都南部エリアで業者をお探しの方へ

もし、専門業者をお探しの場合は、ぜひ私たち「横浜電気工事レスキュー」にご相談ください。

この記事で解説したような照明器具本体の交換はもちろん、資格が必要な蛍光灯のバイパス工事やスイッチ交換まで、LED照明に関するあらゆる工事を承っております。

お見積りは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

白熱電球からled電球に交換して大丈夫ですか?へのプロの解答

この記事で解説した、白熱電球からLED電球へ安全に交換するためのポイントを以下にまとめます。

- LED電球は白熱電球より圧倒的に長寿命で省エネ

- 電気代が大幅に節約でき長期的に見て経済的

- まず交換したい電球の口金サイズ(E26やE17)を確認する

- 口金が合えば物理的な交換は可能

- 明るさの単位はワット(W)ではなくルーメン(lm)で比較する

- パッケージの「〇〇W形相当」表記が明るさ選びの目安になる

- 電球色や昼白色など部屋の用途に合わせて光の色を選ぶ

- LED電球は熱に弱い電子機器であると認識する

- 調光機能付き器具には必ず「調光器対応」のLED電球を使う

- カバーで覆われた密閉型器具には「密閉型器具対応」を選ぶ

- 天井のSマークがある断熱材施工器具には対応品が必須

- 非対応品の使用はちらつき・短寿命・故障・火災の原因になる

- 電球のサイズが大きく器具に収まらないことがあるため寸法確認は大切

- 点灯しない原因は接触不良や器具の劣化も考えられる

- 古い器具や特殊な工事が必要な場合は専門業者に相談する