オール電化の賃貸はやめとけ?後悔しないための全知識

「オール電化賃貸はやめとけ」という言葉をインターネットで見かけて、ご自身の住まい選びに不安を感じていませんか。

アパートへの引越しを具体的に検討する中で、オール電化物件が持つ独自のメリットや、見過ごせないデメリットについて正確な情報を得たいと考えるのは当然のことです。

特に、知恵袋などのQ&Aサイトでは、エコキュートのシャワーの水圧問題や、そもそもオール電化は時代遅れではないのか、といった様々な意見が飛び交い、混乱してしまう方も多いでしょう。

また、一人暮らしや2人暮らしの場合、生活の基盤となる光熱費や電気代が、ガス併用の物件と比較してどう変わるのかを確認することが大切です。

さらに、プロパンガスが安いとされる地域と比べて、実際の電気代が1ヶ月いくらになるのかといった金銭的な問題は、入居後に後悔しないための非常に重要な判断材料となります。

この記事では、そうした疑問や不安の一つひとつを丁寧に解消し、あなたのライフスタイルに本当にマッチした最適な選択ができるよう、客観的で詳細な情報に基づいて深く掘り下げて解説していきます。

記事のポイント

- 「やめとけ」と言われる具体的な理由と実際のデメリット

- オール電化とガス併用の光熱費や使い勝手の違い

- 世帯人数別の電気代の目安と効果的な節約術

- 後悔しないための物件選びのチェックポイント

- 1. オール電化の賃貸はやめとけ?後悔の理由を分析

- 1.1. 後悔する前に知っておきたい注意点

- 1.1.1. オール電化契約前の最終チェックリスト

- 1.2. 知恵袋で見るリアルな不満の声

- 1.3. エコキュートの湯切れと弱い水圧

- 1.3.1. 最大の恐怖「湯切れ」のリスクとその仕組み

- 1.3.2. なぜ水圧は弱くなるのか?その理由と対策

- 1.4. 光熱費・電気代が高くなるケースとは

- 1.4.1. 要注意!電気代が高騰しやすいライフスタイル・チェックリスト

- 1.5. 一人暮らし・2人暮らしの電気代は1ヶ月いくら?

- 1.5.1. 世帯人数別の光熱費シミュレーションと考え方

- 2. 「やめとけ」は本当?オール電化済み賃貸の真実

- 2.1. メリット・デメリットを客観的に比較

- 2.2. ガス併用物件との違いを徹底比較

- 2.2.1. 1. 熱源と光熱費の構造の違い

- 2.2.2. 2. キッチンの使い勝手の違い

- 2.2.3. 3. 給湯システムの仕組みの違い

- 2.3. プロパンガスが安い場合との料金差

- 2.3.1. プロパンガスエリアにおけるオール電化の優位性

- 2.4. アパートで快適に暮らすための節約術

- 2.4.1. 1.【基本の徹底】電化製品の「タイマー機能」を生活の主軸にする

- 2.4.2. 2.【中級テクニック】エコキュートの設定を季節の番人にする

- 2.4.3. 3.【毎日の工夫】調理器具と調理法でエネルギーを節約する

- 2.5. オール電化は時代遅れではない理由

- 2.5.1. 未来の賃貸住宅「ZEH(ゼッチ)マンション」という選択肢

- 2.6. 「オール電化の賃貸はやめとけ」は本当か

オール電化の賃貸はやめとけ?後悔の理由を分析

- 後悔する前に知っておきたい注意点

- 知恵袋で見るリアルな不満の声

- エコキュートの湯切れと弱い水圧

- 光熱費・電気代が高くなるケースとは

- 一人暮らし・2人暮らしの電気代は1ヶ月いくら?

後悔する前に知っておきたい注意点

オール電化の賃貸物件が持つ魅力に惹かれる一方で、その特性を理解せずに契約すると、後悔につながる可能性があります。

快適な新生活をスタートさせるためにも、いくつかの重要な注意点を事前にしっかりと把握しておくことが不可欠です。

まず、最も大きな注意点は、やはり停電時のリスクです。現代の生活は電気なしでは成り立ちませんが、オール電化住宅ではその依存度が格段に高まります。

調理(IHヒーター)、給湯(エコキュート)、冷暖房(エアコン)、照明といった生活に必須の機能が、停電によって完全に、そして同時に停止してしまうのです。

特に、台風や地震などの自然災害が多い日本では、このリスクは決して軽視できません。

災害時への備えとして、熱源を確保できるカセットコンロと十分な量のガスボンベをあらかじめ準備しておくことが重要です。

また、情報収集や連絡手段を維持するためのポータブル電源も用意しておくことが、安心して暮らすための必須条件と言えるでしょう。

次に、意外と見落とされがちですが、入居したその日にお湯が使えない可能性があることも、必ず知っておくべき重要なポイントです。

電気給湯器(エコキュートや電気温水器)は、電気料金が割安に設定されている深夜時間帯(例:午後11時~午前7時)に、一日分のお湯をまとめて沸かし、タンクに貯蔵する仕組みになっています。

そのため、鍵の受け取りが入居当日で、前日から物件のブレーカーが落ちている(通電していない)場合、深夜の沸き上げが行われず、タンクは空っぽの状態です。

引っ越しの汗を流そうと思ってもお湯が出ず、近所の銭湯を探す羽目になった、という笑えない話は決して珍しくありません。

これを避けるためには、契約時に不動産会社へ「入居の前日から通電しておくことは可能か」を忘れずに確認することが賢明です。

さらに、日々の料理に関わる点として、キッチンで使う調理器具に制限があることも事前に理解しておく必要があります。

オール電化のキッチンに標準装備されているIHクッキングヒーターは、磁力で鍋自体を発熱させる仕組みのため、「IH対応」の認証マークがある鍋やフライパンしか使用できません。

これまでガスコンロで愛用していた調理器具が、新居では使えなくなる可能性があり、一式を買い替えるとなると予期せぬ出費につながります。

特に、アルミ製や銅製の鍋、ガラス鍋、そして底が丸い形状の中華鍋や土鍋などは、原則として使用できないため、料理好きな方にとっては大きな制約と感じられるかもしれません。

オール電化契約前の最終チェックリスト

- 停電対策は万全か?

- カセットコンロやポータブル電源の準備を検討しましょう。

- 入居初日のお湯は大丈夫か?

- 不動産会社への事前通電の確認を忘れずに行いましょう。

- 調理器具は対応しているか?

- 手持ちの鍋が使えるか確認し、必要なら買い替え費用も考慮しましょう。

知恵袋で見るリアルな不満の声

物件のパンフレットや広告では分からない、リアルな住み心地を知る上で、インターネットのQ&Aサイト「Yahoo!知恵袋」などに投稿される体験談は非常に貴重な情報源となります。

オール電化賃貸に実際に住んでいる方々からは、便利さや快適さを評価する声がある一方で、具体的な不満の声も数多く見受けられます。

その中でも、最も頻繁に目に付く不満の一つが、シャワーの水圧に関する問題です。

「アパートの上の階だからか、シャワーの水圧が弱すぎて洗った気がしない」「ガス給湯器の実家と比べると、明らかに水量が物足りない」といった投稿は後を絶ちません。

これは、前述の通り、水道の圧力をそのまま利用できる瞬間式のガス給湯器とは異なり、エコキュートなどの貯湯式給湯器が、タンク保護のために一度水の勢いを弱めてから供給する構造に起因します。

特に、一日の疲れを癒すバスタイムを重視する方にとっては、この水圧の弱さが大きなストレスになる可能性があります。

また、お湯の温度調整の煩わしさを訴える意見も少なくありません。

「適温にするまでにお湯と水の蛇口を何度もひねる必要があり、その間に無駄な水を流してしまって罪悪感がある」「冬場は配管が冷えるせいか、お湯が出てくるまでに時間がかかる」といった声が挙がっています。

特に、温度設定がダイヤル式で固定できるサーモスタット機能が付いていない旧式の混合水栓の場合、この手間はより顕著に感じられるようです。

知恵袋では、こうした日常の小さなストレスのほかにも、「エコキュートの室外機が深夜に『ブーン』と低い音を立てて眠りの妨げになる」といった悩みが投稿されています。

これは主にヒートポンプユニットのコンプレッサーやファンが稼働する音で、設置場所や建物の構造によっては、特に就寝中の静かな時間帯に気になってしまうことがあります。

また、「冬場の電気代が思った以上に高くて驚いた」といった、光熱費に関する具体的な声も数多く見られます。

物件選びの前に、こうした実体験を参考にすることで、より現実的な視点から物件を評価することができますね。

これらの声は、オール電化というシステムが、残念ながら全ての人のライフスタイルや価値観に完璧にフィットするわけではないという事実を示唆しています。

特に、お湯の使い心地や日々の細かな快適性を重視する方は、可能であれば内見時に実際に水を出させてもらい、水圧の強さを自分の肌で確認してみることを強くお勧めします。

エコキュートの湯切れと弱い水圧

オール電化賃貸の住み心地、特に水回りの快適性を大きく左右するのが、給湯器である「エコキュート」または「電気温水器」の存在です。

これらの貯湯式給湯器は、ガス給湯器とは根本的に仕組みが異なります。

その特性を十分に理解していないと、「お湯が出ない!」という最悪の事態や、日々のシャワーでの物足りなさといった問題に直面する可能性があります。

最大の恐怖「湯切れ」のリスクとその仕組み

エコキュートや電気温水器は、賢く電気代を節約するため、電力会社が設定する料金が割安な深夜時間帯にお湯を沸かします。

その際、一日で使うと想定される量をまとめて沸かし、断熱性の高い貯湯タンクにストックしておくという仕組みを採用しています。

この「作り置き」スタイルこそが、オール電化の経済性を支える根幹です。

しかし、この方式には構造的な弱点が存在します。

それは、友人や家族が泊まりに来る、冬場に何度も追い焚きをするなど、普段の想定以上にお湯を大量に消費してしまうと、タンクに貯めておいたお湯を使い切ってしまう「湯切れ」を起こすというリスクです。

一度湯切れが発生すると、タンクに水が補給され、再びお湯として使えるようになるまでには、季節や設定温度にもよりますが数時間待たなければなりません。

多くの機種には、タンクのお湯が一定量を下回ると自動で追加の沸き上げを行う「自動沸き増し機能」が搭載されています。

しかし、これが日中の電気料金が最も高い時間帯に作動してしまうと、せっかく深夜電力で節約した意味が薄れ、光熱費が余計にかかってしまうのです。

賃貸物件の場合、建物の構造上、設置されているタンクの容量を入居者が選ぶことはできません。

そのため、ご自身の家族構成やライフスタイルに対してタンク容量が明らかに小さい物件を選んでしまうと、この湯切れのリスクと常に隣り合わせの生活を送ることになりかねません。

豆知識:タンク容量の目安と確認方法

一般的に、タンク容量は家族の人数に合わせて選定されます。一人暮らしや二人暮らしであれば370L、3人から5人家族であれば460Lが標準的な目安とされています。

内見の際には、屋外に設置されている貯湯タンクユニットの側面などに貼られているシールを確認し、型番をスマートフォンで撮影しておきましょう。

後からメーカーのウェブサイトで型番を検索すれば、正確なタンク容量を簡単に調べることができ、安心材料の一つになります。

なぜ水圧は弱くなるのか?その理由と対策

前述の通り、エコキュートを導入した住宅では、シャワーの水圧がガス給湯器の物件に比べて弱く感じられることが多くあります。

これは決して設備の故障ではなく、貯湯式給湯器が持つ構造的な特徴です。水道管から直接送られてくる水には、通常500kPa(キロパスカル)程度の強い圧力がかかっています。

しかし、巨大な貯湯タンクがこの圧力に常に耐え続けるのは困難であり、安全性を確保するために、減圧弁という装置で圧力を大幅に下げてからタンクに貯める必要があります。

一般的なエコキュートでは、この圧力は約180kPa程度まで減圧されてしまうため、蛇口から出てくるお湯の勢いも必然的に弱くなります。

この水圧の問題を解決するために、近年では減圧弁の性能を向上させた「高圧給湯タイプ」や「パワフル高圧タイプ」(約280kPa~320kPa)のエコキュートも開発されています。

しかし、残念ながら賃貸物件でこれらの高性能モデルが導入されているケースは、まだ少ないのが現状です。

もし入居後にどうしても水圧の弱さが気になる場合は、ホームセンターなどで市販されている「低水圧用シャワーヘッド」に交換することで、体感的な勢いをある程度改善することが可能です。

少ない水量でも水圧を高める工夫がされており、手軽で効果的な対策の一つです。

光熱費・電気代が高くなるケースとは

オール電化は「ガス基本料金が不要で光熱費が安くなる」という魅力的なイメージで語られることが多いですが、このメリットは全ての人に当てはまるわけではありません。

特定のライフスタイルを持つ人にとっては、逆にガス併用住宅よりも月々の光熱費・電気代が高くついてしまうという、深刻な落とし穴が存在します。

その最大の要因は、オール電化向けに提供されている特殊な電気料金プランの特性を理解しているかどうかにかかっています。

かつて、オール電化向けの料金プランは、エコキュートなどの夜間蓄熱式機器の利用を前提としていました。

そのため、深夜帯(一般的には23時~翌朝7時頃)の電気料金単価を非常に安く、逆に日中(特に10時~17時頃)の料金単価を割高に設定するのが主流でした。

この料金の価格差をうまく利用し、電気を使う時間を夜間に集中させることで、経済的なメリットを最大化できたのです。

つまり、このシステムは「日中は仕事や学校で家を空け、夜に帰宅して家事を行う」という、一般的な生活スタイルに最適化されていたと言えます。

しかし、現代ではこの前提が変わりつつあります。電力自由化以降、新規で契約できるプランの多くは深夜電力の割引率が縮小傾向にあり、以前ほど大きな料金差の恩恵を受けにくくなっています。

それでも日中の料金が割高であることに変わりはないため、在宅ワークや育児などで日中の在宅時間が長い、現代の多様化したライフスタイルを送る方にとっては注意が必要です。

料金が最も高い時間帯に電力消費が集中してしまい、結果として電気代が想定外に高騰する可能性が非常に高いためです。

要注意!電気代が高騰しやすいライフスタイル・チェックリスト

- 在宅ワーカーやフリーランス、専業主婦(主夫)のいるご家庭

- 日中にPCや照明、エアコン、調理器具などを長時間にわたって使用するため、割高な電気料金が直接家計を圧迫します。

- 小さなお子様や高齢のご家族がいて、日中も誰かが在宅しているご家庭

- 室温管理のための冷暖房の使用が必須となり、日中の電力消費を抑えることが困難です。

- 趣味がインドアで、休日を家で過ごすことが多い方

- 休日の日中にテレビやオーディオ、ゲーム機などを使用する時間が長くなりがちです。

- 夜勤などで生活リズムが昼夜逆転しており、日中に家事を行う方

- 洗濯や掃除といった消費電力の大きい家事を、最も電気代が高い時間帯に行うことになってしまいます。

つまり、オール電化住宅の光熱費が安くなるか高くなるかは、「あなたの生活の中心時間が、電気料金の安い深夜帯にあるか、それとも高い日中帯にあるか」という点に大きく左右されるのです。

物件を契約する前に、ご自身の1日の生活スケジュールを振り返りましょう。

そして、推奨されている電気料金プランの詳細(時間帯ごとの単価)を電力会社のウェブサイトなどで必ず確認することが、光熱費で後悔しないための最も重要な自己防衛策となります。

一人暮らし・2人暮らしの電気代は1ヶ月いくら?

オール電化住宅の電気代を考える上で、一人暮らしや二人暮らしといった世帯人数が少ないケースは、特に慎重な検討が必要です。

なぜなら、オール電化のメリットとして挙げられる「ガス基本料金が不要になり、光熱費の基本料金が電気に一本化される」という恩恵は、少人数世帯では薄れてしまうからです。

そのため、ライフスタイルによっては必ずしもガス併用住宅より安くなるとは限りません。

総務省の家計調査(2024年)を参考にすると、単身世帯(一人暮らし)の電気代の月額平均は季節によって変動しますが、おおむね6,000円から8,000円程度で推移しています。

【参考】一人暮らしの電気代の平均は?節約方法や料金プラン見直しのポイントも解説|TEPCO

しかし、この数値はガス併用世帯も含む全体の平均値であり、調理や給湯も全て電気でまかなうオール電化住宅の場合、この平均よりも高くなる傾向があることを念頭に置く必要があります。

特に、築年数が経過したアパートなどで、給湯設備が最新の高効率な「エコキュート」ではなく、旧来の「電気温水器」である物件には最大限の注意が必要です。

電気温水器は、空気の熱を利用して効率的にお湯を沸かすヒートポンプ技術を搭載しておらず、単純に電気ヒーターの力のみでお湯を作ります。

そのため、メーカーの公式サイトなどによれば、エコキュートの実に3倍から4倍もの電力を消費するとされています。

このような物件を選んでしまうと、たとえ一人暮らしであっても、冬場には月々の電気代が15,000円を大きく超えるといった事態も決して珍しくありません。

横浜・川崎・東京都南部エリアで業者をお探しの方へ

こうした給湯器の種類や性能は、一般の方が内見時に見分けるのが難しいケースも少なくありません。

もし横浜市・川崎市およびその周辺エリアでオール電化物件をご検討中で、設備の詳細確認や導入に関するご不安があれば、私たち「横浜電気工事レスキュー」がお力になれるかもしれません。

賃貸選びで後悔しないための、プロの視点からのご相談も承っております。

世帯人数別の光熱費シミュレーションと考え方

| 世帯 | 特徴と注意点 | 光熱費が高くなるリスク |

|---|---|---|

| 一人暮らし | お湯の使用量が比較的少なく、エコキュートの深夜電力割引の恩恵を受けにくい。日中の在宅時間が長い(リモートワークなど)場合、割高な電気代が直接響き、ガス併用(特に都市ガス)より高くなる可能性が高い。 | 中~高 |

| 二人暮らし | 一人暮らしよりはお湯の使用量が増え、エコキュートの効率性が活きてくる。ただし、二人の生活時間帯が大きく異なり、結果的に日中の在宅時間が長くなる場合は、やはり割高になるリスクを抱える。 | 低~中 |

結論として、一人暮らしや二人暮らしでオール電化物件を選ぶ際には、最低でも次の2つの条件をクリアしているかを確認することが重要です。

「①給湯器が電気温水器ではなくエコキュートであるか」「②自分の主な生活時間帯が、料金の安い夜間帯に合致しているか」を厳しくチェックすることが、電気代で失敗しないための絶対条件と言えるでしょう。

「やめとけ」は本当?オール電化済み賃貸の真実

- メリット・デメリットを客観的に比較

- ガス併用物件との違いを徹底比較

- プロパンガスが安い場合との料金差

- アパートで快適に暮らすための節約術

- オール電化は時代遅れではない理由

- 「オール電化の賃貸はやめとけ」は本当か

メリット・デメリットを客観的に比較

オール電化の賃貸物件を正しく評価するためには、「やめとけ」という一方的な意見に流されないことが大切です。

そのうえで、メリットとデメリットを客観的な視点から比較し、ご自身のライフスタイルや価値観と照らし合わせて総合的に判断することが何よりも重要です。

これまでデメリットや注意点を中心に解説してきましたが、オール電化にはそれを上回る可能性のある多くのメリットも確かに存在します。

ここでは、物件選びの判断材料として、オール電化が持つ主なメリットとデメリットを項目別に整理し、一覧表で分かりやすく比較してみましょう。

| 比較項目 | メリット(利点) | デメリット(注意点) |

|---|---|---|

| 安全性 | キッチンで火を一切使わないため、調理中の着衣着火や火災のリスクが大幅に低減される。また、ガス漏れや不完全燃焼による一酸化炭素中毒の心配もありません。 | 大規模な停電が発生した場合、調理、給湯、冷暖房といった生活に必須の機能がすべて同時に停止してしまいます。 |

| キッチン環境 | IHクッキングヒーターは天板がフラットなため、油汚れなどもサッと拭くだけで掃除が非常に楽です。燃焼ガスが発生しないため、夏場の調理でも室温が上がりにくく快適です。 | IH対応の調理器具を揃える必要があります。また、鍋をコンロから離すと加熱が止まるため、鍋を振るうような本格的な調理には向いていません。 |

| 光熱費 | ガスの契約が不要になるため、毎月のガス基本料金(約700円~2,000円)がかかりません。夜型のライフスタイルの方は、割安な深夜電力を活用して電気代を節約できる可能性があります。 | 日中在宅型のライフスタイルの方は、割高な日中料金により、トータルの電気代がガス併用住宅よりも高くなることがあります。 |

| 災害への備え | 阪神・淡路大震災や東日本大震災の例を見ても、ライフラインの中で電気が最も早く復旧する傾向にあります。また、エコキュートのタンク内に貯蔵されている数百リットルの水を、断水時の貴重な生活用水として利用できます。これは、送電網が広範囲に張り巡らされているため、被災していない地域からの電力融通が比較的容易であるためです。 | 電気が復旧するまでの間は、調理も給湯もできなくなります。カセットコンロなどの代替手段の備えが不可欠です。 |

| 室内の快適性 | ガス燃焼に伴う水蒸気が発生しないため、結露やカビの発生を抑制できます。室内の空気がクリーンに保たれ、換気の頻度を減らせる場合もあります。 | エコキュートの湯切れリスクや、シャワー水圧の弱さが気になる場合があります。また、深夜に稼働するヒートポンプユニットの低周波音が気になる方もいます。 |

このように見てみると、メリットとデメリットはまさに表裏一体の関係にあることがわかります。

例えば、エネルギー源を電気に一本化していることは、停電時には脆弱性となりますが、光熱費の管理がシンプルになる点や、災害からの長期的な復旧の速さという点では強みになります。

ご自身の価値観で、どの項目を最も重視するかをじっくり考えることが、後悔しない物件選びの鍵となります。

最終的に、オール電化賃貸があなたにとって「最適な選択」となるか「避けるべき選択」となるかは、一概に断定できるものではありません。

住む人のライフスタイル、家族構成、そして何を「快適」と感じるかという価値観によって、その評価は180度変わると言えるでしょう。

ガス併用物件との違いを徹底比較

オール電化とガス併用、どちらの物件が自分に合っているかを判断するためには、それぞれの設備が持つ根本的な仕組みと、それが日々の生活にどう影響するのかを具体的に理解することが重要です。

ここでは、暮らしの根幹をなす「熱源と光熱費」「キッチンの使い勝手」「給湯システム」という3つの重要なポイントに絞って、その違いを徹底的に比較・解説します。

1. 熱源と光熱費の構造の違い

オール電化住宅

文字通り、家庭内で使用する全てのエネルギーを電気でまかないます。そのため、光熱費の契約・支払いは電力会社1社のみで完結し、家計管理が非常にシンプルになるというメリットがあります。

料金プランは、前述の通り、エコキュートの稼働を前提とした「時間帯別電灯契約」が基本となり、夜間の電気料金が安く、日中の料金が高く設定されているのが最大の特徴です。

ガス併用住宅

調理や給湯にはガスを、照明やその他の家電製品には電気を使用する、最も一般的なスタイルです。光熱費の契約・支払いは電力会社とガス会社の2社に分かれます。

電気料金は、時間帯による単価の変動が少ない(または全くない)プランが主流で、いつ電気を使っても料金が大きく変わらない安心感があります。

2. キッチンの使い勝手の違い

オール電化(IHクッキングヒーター)

- 長所

- トッププレートがフラットで凹凸がないため、調理後の掃除が非常に簡単です。火を使わないので火災リスクが低く、特に小さなお子様や高齢の方がいるご家庭でも安心感があります。燃焼による熱気がこもらないため、夏の調理も比較的快適です。

- 短所

- IH対応の専用調理器具しか使えません。また、鍋をヒーターから離すと加熱が停止するため、チャーハンのように鍋をダイナミックに振るう調理はできません。停電時には完全に機能停止します。

ガス併用(ガスコンロ)

- 長所

- 鉄、アルミ、土鍋など、基本的にどんな素材・形状の調理器具でも使用できます。自分の目で炎を見ながら直感的かつ微細な火加減の調整が可能です。万が一の停電時でも、乾電池式のコンロであれば調理を続けられる場合があります。

- 短所

- 五徳やバーナー周りの構造が複雑で、掃除に手間がかかります。常に火災やガス漏れのリスクが伴い、調理中には燃焼熱でキッチン全体の温度が上昇しやすくなります。

3. 給湯システムの仕組みの違い

オール電化(エコキュートなど)

- 仕組み

- 電気料金の安い深夜時間帯にお湯をまとめて沸かし、それを巨大な魔法瓶のようなタンクに貯めておく「貯湯式」です。

- 特徴

- タンクのお湯を使い切ると湯切れを起こすリスクがあります。また、構造上、シャワーの水圧が弱くなる傾向があり、巨大なタンクを設置するためのスペースが必要となります。

ガス併用(ガス給湯器)

- 仕組み

- 蛇口をひねってお湯を使いたい瞬間に、内部でガスを燃焼させて水を温める「瞬間式」です。

- 特徴

- タンクがないため、お湯切れの心配は一切ありません。水道圧を直接利用するため、シャワーの水圧もパワフルです。本体がコンパクトなため、ベランダの壁など狭いスペースにも設置可能です。

どちらを選ぶべきか?究極の選択

日々の掃除の手間を極限まで減らし、何よりも安全性を重視し、計画的なエネルギー利用が得意な方であればオール電化が向いています。

一方で、調理の自由度やパワフルで途切れないお湯を求め、日中の電気使用を気にすることなく生活したい方であればガス併用が適していると言えるでしょう。

あなたの生活における優先順位を明確にすることが、最適な選択への第一歩です。

プロパンガスが安い場合との料金差

ガス併用物件を検討する際、見落としてはならない非常に重要な要素が、供給されているガスの種類です。

ガスには、地下の導管網を通じて供給される「都市ガス」と、ガスボンベを各戸に配送して供給する「プロパンガス(LPガス)」の2種類があり、両者には光熱費に大きな影響を与える料金体系の違いが存在します。

一般的に、プロパンガスは都市ガスよりも料金が高いという認識が広まっています。その主な理由は、供給インフラの違いにあります。

都市ガスが一度構築された導管網を通じて効率的に供給されるのに対し、プロパンガスは巨大なガスボンベを定期的にトラックで各家庭まで配送します。

さらに、設置や交換にかかる人件費や運送費といった物流コストが、ガス料金に上乗せされてしまうのです。

さらに、プロパンガスは公共料金である都市ガスとは異なり、販売店が価格を自由に設定できる「自由料金制」であるため、同じ地域であっても契約するガス会社によって料金に大きな差が生じることがあります。

プロパンガスエリアにおけるオール電化の優位性

都市ガスの導管が整備されていない郊外のエリアや、比較的新しいアパート群などでは、プロパンガスがエネルギー源として利用されているケースが少なくありません。

もし、あなたが検討している賃貸物件のエリアがプロパンガス供給地域である場合、オール電化住宅を選択した方が、月々のトータル光熱費を安く抑えられる可能性が非常に高くなります。

具体例を挙げると、プロパンガスの毎月の基本料金(1,500円~2,000円程度)と、都市ガスより割高な従量料金を合わせたガス代があります。

これが、オール電化にすることで上乗せされる電気代よりも高くなるというケースは、頻繁に見られます。

そのため、検討中の物件がプロパンガスであると判明した場合は、安易に「ガス併用の方が安心」と考えないことが大切です。

オール電化物件も有力な選択肢として加え、それぞれの光熱費を具体的にシミュレーションしてみる価値は十分にあると言えます。

ただし、近年では「プロパンガスは高い」という長年のイメージを払拭するため、企業努力によって相場よりもかなり安価な料金設定を実現している優良なプロパンガス会社も登場しています。

また、ガス会社によっては、入居時のガスコンロや給湯器の設置費用を無償で提供するなどの手厚いサービスを行っている場合もあります。

したがって、「プロパンガス=常に高い」と一概に決めつけるのではなく、不動産会社を通じて、その物件が契約しているガス会社の具体的な料金プランを確認することが、正確なコスト比較を行う上で不可欠です。

アパートで快適に暮らすための節約術

オール電化のアパートで光熱費を賢く抑え、経済的かつ快適な生活を実現するためには、電気の使い方に少しの工夫と意識を向けることが非常に効果的です。

高騰する電気代に頭を悩ませるのではなく、オール電化の特性を理解し、それを逆手にとることで、無理なく節約を続けることが可能です。

ここでは、今日からでもすぐに実践できる具体的な節約術を3つのカテゴリーに分けて詳しく紹介します。

1.【基本の徹底】電化製品の「タイマー機能」を生活の主軸にする

オール電化の料金プランを最大限に活用するための鉄則は、「電力消費を、料金単価が最も安い深夜時間帯に意図的にシフトさせる」という考え方、すなわち「ロードシフト」です。

特に消費電力の大きい以下の家電製品は、便利なタイマー機能を生活のルーティンに組み込み、就寝中に自動で稼働させるようにしましょう。

- 洗濯乾燥機

- 夜寝る前に洗濯物を投入し、タイマーをセット。朝起きる頃には洗濯から乾燥までが完了しているように設定します。日中の高い電気代を避けられるだけでなく、朝の家事時間を大幅に短縮できます。

- 食器洗い乾燥機

- 夕食後に使った食器を庫内にセットし、深夜に洗浄から乾燥までが行われるようにタイマーをかけます。手洗いよりも節水効果も期待できます。

- 炊飯器

- 翌日の朝食やお弁当に使う分を、夜寝る前にタイマー予約しておきましょう。朝、炊きたてのご飯が待っているのは嬉しいものです。

この「ロードシフト」を意識的に実践するだけで、日中の割高な電気の使用を効果的に避けることができ、月々の電気代に目に見える差が生まれます。

2.【中級テクニック】エコキュートの設定を季節の番人にする

エコキュートは、過去数週間のお湯の使用量を自動で学習し、最適な沸き上げ量を計算してくれる非常に賢い設備ですが、その学習能力にも限界があります。

特に、季節の変わり目などでお湯の使用量が大きく変動すると、無駄な沸き上げや、逆に湯切れによる緊急の沸き増しで電気代がかさむことがあります。

そこで、季節ごとに手動で設定を見直す一手間が、大きな節約につながります。

- 夏場(6月~9月頃)

- 湯船にお湯を張る機会が減り、シャワーで済ませることが多くなるため、お湯の使用量は減少傾向にあります。メーカーによって名称は異なりますが、「沸き上げ量少なめ」「節約モード」「おまかせ省エネ」といったモードに設定を変更しましょう。

- 冬場(11月~2月頃)

- 寒い日には湯船に浸かる機会が増え、お湯の使用量も格段に増加します。湯切れを起こし、最も電気代が高い日中に割高な「沸き増し」をせざるを得なくなる事態を避けるため、あらかじめ「沸き上げ量多め」や「おまかせ」などの設定に切り替えておくのが賢明です。

3.【毎日の工夫】調理器具と調理法でエネルギーを節約する

高い熱効率を誇るIHクッキングヒーターですが、調理器具の選び方や使い方一つで、さらに電気代を節約することが可能です。

まず、圧力鍋や、保温性の高い多層構造鍋(無水調理鍋など)といった、短い時間で効率的に食材へ熱を伝えられる調理器具を積極的に活用しましょう。

これらを使うことで、IHヒーターの稼働時間を物理的に短縮でき、着実な省エネにつながります。

また、使用する鍋やフライパンの状態も重要です。鍋底が平らで、IHのヒーター面に隙間なくぴったりと密着するものを選ぶことが、熱効率を最大化する鍵です。

長年の使用で底が反ってしまったり、汚れがこびりついていたりする鍋は、熱伝導率が著しく低下し、余分な電気代がかかる大きな原因となります。定期的な調理器具の見直しも、節約の一環と考えましょう。

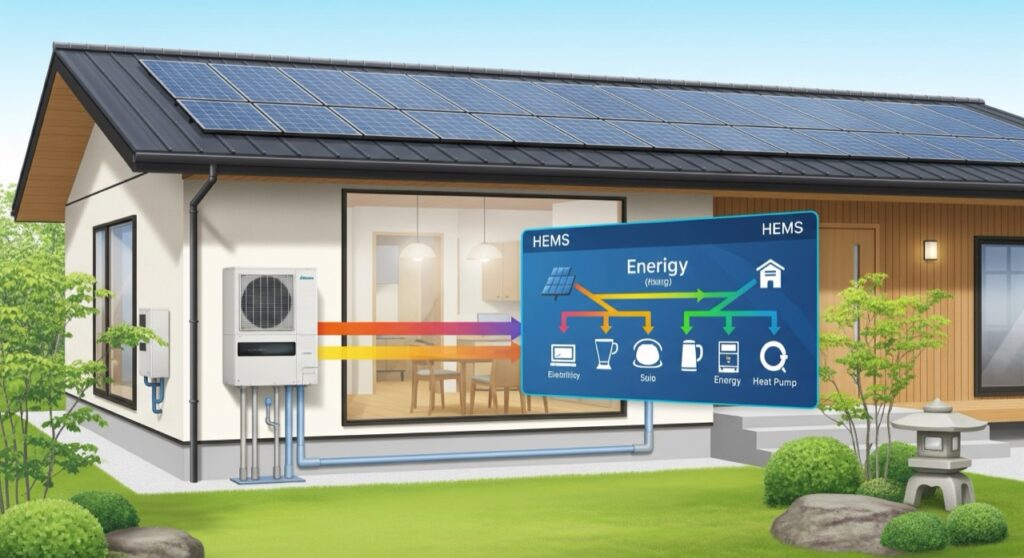

オール電化は時代遅れではない理由

一部のインターネット掲示板やブログなどで、「オール電化はピークを過ぎた」「今となっては時代遅れ」といった意見が見られることがあります。

しかし、これは主に電力自由化以前の古い料金体系や、効率の悪かった旧式の設備(特に電気温水器)に基づいた、やや一面的な見方です。

実際には、オール電化は未来の住宅が目指す方向性と合致した、将来性豊かな先進的なシステムであると言えます。

その最大の根拠は、「再生可能エネルギーとの圧倒的な親和性の高さ」にあります。

現在、日本政府が国家戦略として推進している2050年のカーボンニュートラル(脱炭素社会)の実現に向けて、各家庭での太陽光発電システムの導入など、クリーンなエネルギーの活用は避けては通れない道です。

オール電化住宅は、家庭内で消費するエネルギー源が「電気」に完全に統一されています。

そのため、屋根に設置した太陽光パネルで発電した電気を、無駄なく、そして最も効率的に家庭内のあらゆる機器(給湯、調理、冷暖房)で活用することができるのです。

ガス併用住宅では、発電した電気をガスコンロやガス給湯器で直接使うことはできません。

未来の賃貸住宅「ZEH(ゼッチ)マンション」という選択肢

近年、特に都市部でZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の厳しい基準をクリアした賃貸マンションの供給が増加しています。ZEHマンションとは、単にエネルギーを節約するだけでなく、

- 建物の外壁や窓の断熱性能を飛躍的に高め、

- 太陽光発電システムでエネルギーを創り出し、

- 高効率なオール電化設備(エコキュートなど)でエネルギー消費を最小限に抑える

という3つの要素を組み合わせることで、年間の一次エネルギー消費量の収支をおおむねゼロ以下にすることを目指す、次世代の省エネ住宅です。

ZEHマンションに住む入居者にとっては、月々の光熱費を一般的な賃貸住宅に比べて大幅に削減できるという、非常に大きな経済的メリットがあります。

オール電化システムは、こうした環境配慮型の未来の住宅を実現するための、まさに基盤となる中核技術であり、決して時代遅れの存在ではないことがお分かりいただけるでしょう。

さらに、オール電化は家庭内のエネルギーの流れを可視化し、最適化するHEMS(ヘムス/ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)との連携も容易です。

スマートフォンのアプリ一つで、リアルタイムの電気使用量を確認したり、外出先からお風呂のお湯はりを予約したりできます。

さらに、AIが電力需要を予測してエコキュートの沸き上げを自動で最適化することで、よりスマートで快適、かつ無駄のない暮らしを実現します。

オール電化は、単に「ガスを使わない住宅」という枠組みを超えています。

IT技術や再生可能エネルギーと柔軟に結びつくことで、持続可能でインテリジェントな未来の暮らしを実現するための重要なプラットフォームとしての役割を担っているのです。

「オール電化の賃貸はやめとけ」は本当か

「オール電化賃貸はやめとけ」という強い言葉は、特定の側面だけを切り取れば真実かもしれませんが、全ての人、全ての物件に当てはまる絶対的な正解ではありません。

この記事で解説してきた様々な情報を踏まえ、あなたが後悔しない選択をするための最終的な判断材料として、重要なポイントを以下にまとめます。

- オール電化は火を使わないため火災リスクが低く安全性が高い

- キッチンのIHヒーターは天板がフラットで日々の掃除が非常に楽になる

- 大規模な停電が発生すると調理や給湯など全ての機能が停止するリスクを伴う

- 深夜の電気料金が安いプランが基本であり夜型の生活スタイルに最も適している

- 在宅勤務など日中の在宅時間が長いライフスタイルでは電気代が割高になる可能性が高い

- エコキュートはタンクのお湯を使い切ると湯切れを起こす可能性がある

- 構造上シャワーの水圧がガス給湯器に比べて弱く感じることがある

- 災害時にはライフラインの中で電気が最も早く復旧する傾向にある

- エコキュートのタンクに貯蔵された水は断水時の貴重な生活用水として活用できる

- 一人暮らしや二人暮らしではガス併用よりトータルの光熱費が高くなるケースもある

- 給湯器が旧式の電気温水器の物件はエコキュートより大幅に電気代が高くなるため要注意

- IHクッキングヒーターは専用の調理器具が必要になり追加の出費が発生する場合がある

- 都市ガスが未整備のプロパンガスエリアではオール電化の方が光熱費が安くなる可能性が高い

- 入居初日にお湯が使えないトラブルを避けるため不動産会社への事前通電確認が重要

- 節約の最大の鍵はタイマー機能の活用とエコキュートの季節に合わせたモード設定

- ZEHマンションなど再生可能エネルギーと組み合わせることで進化を続ける将来性のあるシステムである

- 最終的にはメリットとデメリットを自身の価値観やライフスタイルに照らし合わせて総合的に判断することが最も大切

- 内見時には給湯器の種類やタンクの容量、コンロの型番などを確認すると後悔のリスクを減らせる