炊飯器の消費電力でブレーカー落ち?原因と簡単対策を解説

炊飯器でお米を炊いている最中に、電子レンジで温めものをしたら、突然家中の電気が落ちて真っ暗に…。

そんな経験はありませんか?

実は、炊飯器の消費電力は私たちが思う以上に大きく、他の家電との組み合わせによっては、家庭の電気容量の限界を簡単に超えてしまうことがあります。

特に、美味しいご飯が炊けると人気のIH式炊飯器は、昔ながらのマイコン式に比べて格段に消費電力が大きいのが特徴です。

例えば、象印やタイガーといった主要メーカーの製品を比較してみても、その差は歴然としています。

この記事では、なぜ炊飯器を使うとブレーカーが落ちるのか、その根本原因を徹底的に掘り下げます。

家庭の電気契約の基本であるアンペアやワット数の関係性から、何ワットでブレーカーがトリップするのか、そしてコンセントの安全限界である1500Wを超えるとどうなるのかといった、知っているようで知らない電気の知識を分かりやすく解説。

多くの方が経験する炊飯器と電子レンジの同時使用や、同じコンセントでの利用がなぜ危険なのか、炊飯中に発生する瞬間的な電力消費の仕組み、さらには炊飯器以外にも注意すべきブレーカーが落ちやすい家電まで、幅広くカバーします。

日々の工夫でできる対策はもちろん、消費電力の少ない炊飯器の選び方、最終手段としてのブレーカーの交換や回路の増設といった根本的な解決策まで、あなたの家の電気に関する悩みを解消するための具体的なヒントが満載です。

この記事で分かること

記事のポイント

- 炊飯器の消費電力でブレーカーが落ちる根本原因

- 家庭のアンペア数と電力消費の限界値

- ブレーカーを落とさないための具体的な日常対策

- 電気工事を含む根本的な解決方法

- 1. 炊飯器の消費電力でブレーカーが落ちる原因

- 1.1. IHとマイコンの消費電力を比較

- 1.1.1. IH(電磁誘導加熱)式炊飯器

- 1.1.2. マイコン式炊飯器

- 1.1.3. 古い炊飯器はさらに電力を消費する?

- 1.2. アンペアとワット数の基本知識

- 1.3. 1500w超えるとどうなる?コンセントの限界

- 1.3.1. たこ足配線は過電流の温床!

- 1.4. 何ワットで落ちる?ブレーカートリップの仕組み

- 1.4.1. ① アンペアブレーカー

- 1.4.2. ② 安全ブレーカー

- 1.4.3. ③ 漏電ブレーカー

- 1.5. 電子レンジ同時使用は同じコンセントで危険

- 1.5.1. 今日からできる!簡単で効果的な対策

- 1.5.1.1. 1. 使用する時間をずらす

- 1.5.1.2. 2. 別の回路のコンセントを使う

- 1.6. 注意すべき炊飯時の瞬間的な消費電力

- 1.6.1. 気になる保温時の消費電力は?

- 1.7. 炊飯器以外のブレーカーが落ちやすい家電

- 2. 炊飯器の消費電力によるブレーカー問題の対策

- 2.1. 消費電力の少ない炊飯器の選び方

- 2.1.1. 1. タイプで選ぶ:「マイコン式」を選択する

- 2.1.2. 2. 容量で選ぶ:「小容量モデル」を検討する

- 2.1.3. 3. 機能で選ぶ:「エコ炊きモード」搭載機をチェック

- 2.1.4. 味や炊きあがりとのトレードオフも考慮しよう

- 2.2. 象印・タイガーの省エネモデル

- 2.2.1. 省エネモデルを選ぶ3つのメリット

- 2.3. 根本解決ならブレーカーの交換・増設

- 2.3.1. 1. 契約アンペアの変更

- 2.3.2. 2. 専用回路の増設

- 2.4. 炊飯器の消費電力を知りより安全なブレーカー対策を

炊飯器の消費電力でブレーカーが落ちる原因

- IHとマイコンの消費電力を比較

- アンペアとワット数の基本知識

- 1500w超えるとどうなる?コンセントの限界

- 何ワットで落ちる?ブレーカートリップの仕組み

- 電子レンジ同時使用は同じコンセントで危険

- 注意すべき炊飯時の瞬間的な消費電力

- 炊飯器以外のブレーカーが落ちやすい家電

IHとマイコンの消費電力を比較

炊飯器がブレーカーを落とす一因となる消費電力。その大きさを理解する上で、まず押さえておくべきなのが「IH式」と「マイコン式」という2つの主要な加熱方式の違いです。

この加熱の仕組みこそが、消費電力の大きさを決定づける最も重要な要素となっています。

高火力で釜全体を加熱し、お米の芯から美味しく炊き上げるIH式は消費電力が大きく、一方でシンプルな構造で釜の底から加熱するマイコン式は消費電力が少ないという明確な傾向があります。

それぞれの方式が持つメリット・デメリットを、具体的な消費電力の目安とともに詳しく見ていきましょう。

IH(電磁誘導加熱)式炊飯器

IHとは「Induction Heating(電磁誘導加熱)」の略で、磁力線の働きによって内釜自体を直接発熱させる技術です。

釜の底だけでなく、側面や蓋まで含めて多方向から均一に加熱できるため、強力な熱対流が生まれ、一粒一粒にムラなく熱が伝わります。

これにより、お米本来の甘みと旨味を最大限に引き出し、ふっくらとした美味しいご飯を炊き上げることが可能です。

近年では、さらに高圧をかけて炊き上げる「圧力IH式」が主流となり、さらなる美味しさを追求していますが、その分消費電力も大きくなる傾向にあります。

- メリット

- 高火力でお米の芯まで熱が通り、格段に美味しいご飯が炊ける。炊きムラが非常に少ない。保温性能も高いモデルが多い。

- デメリット

- 消費電力が大きい。構造が複雑なため本体価格が高価になりがち。

- 消費電力の目安

- 5.5合炊きクラスで約1200W~1400W。1升炊きでは1400Wを超えるモデルも珍しくありません。

マイコン式炊飯器

マイコン式は、炊飯器の本体底部に設置されたヒーターを使って内釜を間接的に温める、古くからある加熱方式です。

コンピュータ(マイクロコンピュータ)でヒーターの温度を制御することから「マイコン式」と呼ばれます。

加熱は主に釜の底から行われるため、IH式に比べて全体の火力や熱の均一性では劣りますが、基本的な炊飯機能は十分に備えています。

構造がシンプルなため、価格がリーズナブルで、特に一人暮らし向けの3合炊きなど小型モデルに多く採用されています。

- メリット

- 消費電力が少なく、ブレーカーへの負担が軽い。本体価格が非常に安い。

- デメリット

- IH式に比べて火力が弱く、炊飯量が多いと炊きムラやべたつきが出やすいことがある。

- 消費電力の目安

- 5.5合炊きクラスで約600W~800Wと、IH式の約半分程度に収まります。

| タイプ | 加熱方式 | 最大消費電力(目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| IH式 / 圧力IH式 | 釜全体を直接加熱(電磁誘導) | 1200W~1400W | 高火力で美味しいが、電力を多く消費する。現在の主流モデル。 |

| マイコン式 | 底のヒーターで間接的に加熱 | 600W~800W | 火力は控えめだが、消費電力も少なく経済的。小型モデルに多い。 |

古い炊飯器はさらに電力を消費する?

技術の進歩により、家電製品の省エネ性能は年々向上しています。

もしご家庭で10年以上前の古い炊飯器を使用している場合、現在の最新モデルと比較して炊飯時や特に保温時の消費電力が大きい可能性があります。

タイガー魔法瓶株式会社の公式サイトによると、10年前の炊飯器と最新の省エネモデルでは、年間消費電力量に大きな差が出るというデータもあります。

古い炊飯器は保温時の断熱性能が劣っていることが多く、長時間保温することで無駄な電力を消費しがちです。

最新の省エネモデルに買い替えることは、ブレーカーへの負担を軽減するだけでなく、長期的に見て電気代の節約にも繋がる賢い選択と言えるでしょう。

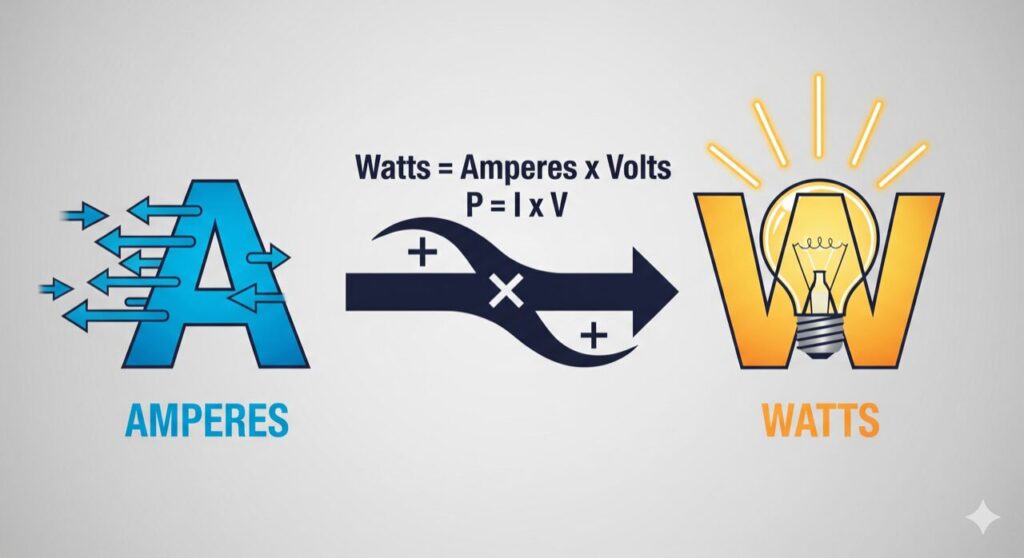

アンペアとワット数の基本知識

「ブレーカーが落ちる」という現象を正しく理解し、効果的な対策を立てるためには、「アンペア(A)」と「ワット(W)」という電気の基本的な単位について知っておくことが不可欠です。

これらはよく耳にする言葉ですが、その意味や関係性を正確に説明できる方は意外と少ないかもしれません。

まず、各家庭では電力会社との間で「電気需給契約」を結んでおり、その際に一度に安全に使用できる電気の量の上限を決定します。

この上限値が「契約アンペア(A)」です。アンペアは、電気が流れる量(電流)を示す単位で、この契約アンペアが大きいほど、多くの家電を同時に使うことができます。

一方で、炊飯器や電子レンジといった個々の家電製品が、動作するためにどれくらいの電気エネルギーを必要とするかを示すのが「消費電力(W:ワット)」です。

家電製品のカタログや本体のラベルには、必ずこのワット数が記載されています。つまり、ブレーカーが落ちる仕組みは非常にシンプルです。

家の中で同時に使っている全ての家電の「ワット(W)」の合計値が、ご家庭の「契約アンペア(A)」が示す上限を超えてしまった場合に、安全装置であるアンペアブレーカーが作動(トリップ)するというわけです。

これらの関係は、以下の簡単な計算式で表すことができます。

電力(W) = 電圧(V) × 電流(A)

日本の家庭用コンセントの電圧(V)は、特別な場合を除き基本的に100Vで統一されています。

このため、計算を簡単にするために「1Aあたり100W」と覚えておくと非常に便利です。例えば、ご家庭の契約が30Aであれば3000Wまで、40Aであれば4000Wまでが、同時に使用できる電力の目安となります。

ご自身の家庭の契約アンペアが分からない場合は、分電盤(ブレーカーボックス)を見てみましょう。

一番大きなブレーカー(アンペアブレーカー)に「30A」といった数字が書かれていたり、色分け(例:東京電力管内では30Aは緑、40Aは灰色)されていたりします。

また、毎月届く電力会社の検針票(電気ご使用量のお知らせ)にも契約アンペアは明記されています。

| 契約アンペア | 電力の上限(目安) | 同時に使える家電の組み合わせ例 |

|---|---|---|

| 30A | 3000W | IH炊飯器(1300W) + 冷蔵庫(250W) + 42型テレビ(210W) + リビング照明(150W) = 合計 1910W(まだ余裕あり) |

| 40A | 4000W | 上記の組み合わせ + 電子レンジ(1400W) = 合計 3310W(まだ余裕あり ※ただし回路が別の場合) |

| 50A | 5000W | 上記の組み合わせ + エアコン(暖房立上り時1400W) = 合計 4710W(ほぼ上限) |

このように、ご家庭の契約アンペアを正確に把握し、普段よく使う家電のワット数を意識することが、ブレーカー落ちを防ぐための最も基本的で重要な第一歩となるのです。

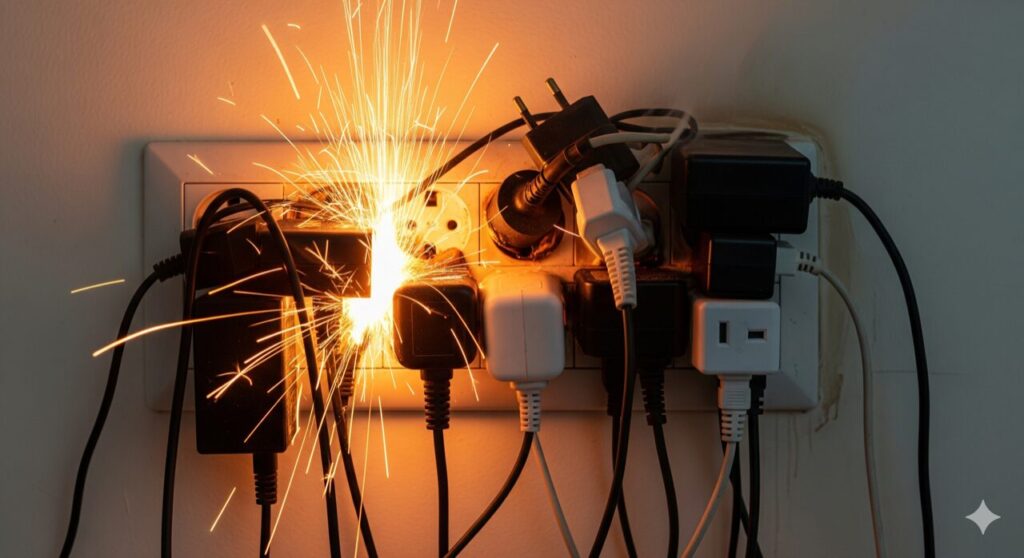

1500w超えるとどうなる?コンセントの限界

ブレーカーの問題を考える際、家全体の契約アンペア数と共にもう一つ絶対に忘れてはならないのが、個々のコンセントが安全に使用できる電力の上限です。

壁についているコンセントの差し込み口が2つあろうと、電源タップで3つや4つに増やそうと、1つのコンセントから安全に取り出せる電力には上限があります。

電気用品安全法などの規格により、私たちが普段使用する家庭用のコンセントや電源タップの多くは、安全に使える電力の上限(定格)が15A(アンペア)、つまり1500W(ワット)と定められています。(参考:電気用品安全法(METI/経済産業省))

では、もしこの1500Wという上限を超えて電気製品を使い続けると、具体的にどのような事態が起こるのでしょうか。

多くの方が「ブレーカーが落ちるだけでしょ?」と考えがちですが、実はその前にもっと深刻な危険が潜んでいます。

1500Wを超える過大な電流が流れ続けると、壁の中を通っている電気配線や、コンセントのプラグ、電源コードなどが、その負荷に耐えきれず異常に発熱します。

この状態が続くと、コードのビニール被覆が溶け出し、ショートを起こしたり、最悪の場合、コンセント周りから発火し、火災に至る危険性があります。

これは「過電流」と呼ばれる非常に危険な状態で、ブレーカーが作動する前段階で起こりうる現象です。

たこ足配線は過電流の温床!

特に危険なのが、1つのコンセントから電源タップを使って複数の高消費電力家電を接続する、いわゆる「たこ足配線」です。

例えば、キッチンの一つのコンセントに電源タップを差し、そこにIH炊飯器(約1300W)と電気ケトル(約1200W)を接続して同時にスイッチを入れたとします。

この瞬間に流れる電力は合計で2500Wにも達し、コンセントの定格1500Wを遥かに超えてしまいます。

このような使い方は、電源タップや壁内配線の発熱・発火リスクを極めて高めるため、絶対に避けるべきです。(参考:製品安全情報マガジン Vol.348 1月14日号 「テーブルタップの事故」 | 製品安全 | 製品評価技術基盤機構)

IH炊飯器や電子レンジ、ドライヤーといった、消費電力が1000Wを超えるような大型の電化製品は、安全のために「たこ足配線」をせず、できるだけ壁のコンセントに直接、そして単独で接続することを徹底しましょう。

「このくらいなら大丈夫だろう」という少しの油断が、取り返しのつかない火災事故につながることもあります。

コンセントの安全な上限は1500W。これは、ご家庭の安全を守るための絶対的なルールとして、しっかりと心に刻んでおきましょう!

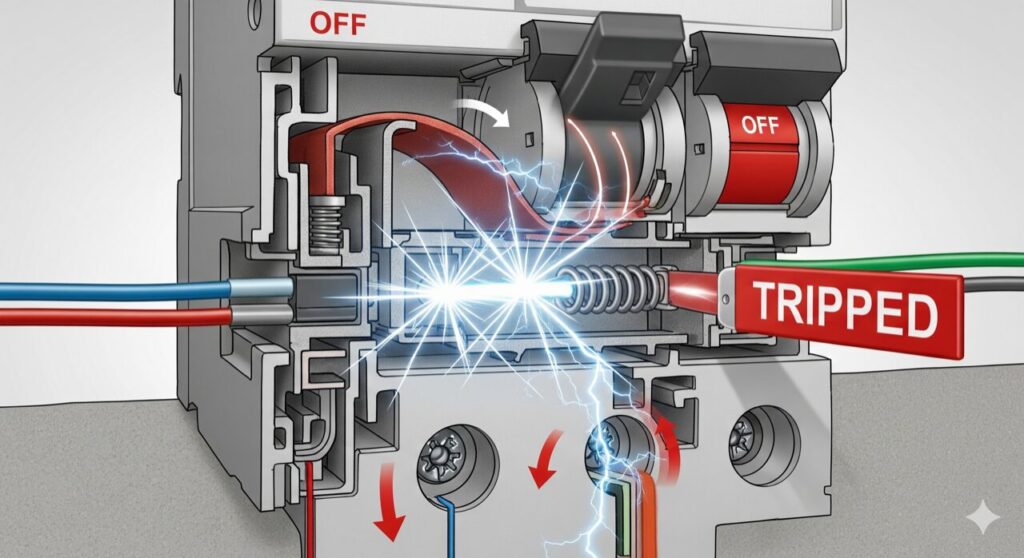

何ワットで落ちる?ブレーカートリップの仕組み

「ブレーカーが落ちる」という現象は、家庭の電気を安全に使うための重要なセーフティ機能です。

しかし、一言で「ブレーカー」と言っても、ご家庭の分電盤の中には、それぞれ異なる役割を持つ3種類のブレーカーが設置されており、それぞれが落ちる(トリップする)原因と条件が異なります。

この違いを理解することが、的確な対策に繋がります。

分電盤にある3種類のブレーカー

- アンペアブレーカー(契約ブレーカー/サービスブレーカー)

- 安全ブレーカー(分岐ブレーカー/配線用遮断器)

- 漏電ブレーカー(漏電遮断器)

① アンペアブレーカー

分電盤の中で最も大きく、電力会社との契約内容を示すブレーカーです。役割は「家全体での電気の使いすぎを監視すること」。

前述の通り、家全体で同時に使用している電気の合計が、契約アンペア(例:40A=4000W)を一定時間超えた場合に自動的に落ちます。

このブレーカーが落ちると、家中の電気がすべて遮断され、完全に停電した状態になります。もし家全体が突然真っ暗になったら、まずこのアンペアブレーカーが落ちていないか確認しましょう。

② 安全ブレーカー

分電盤に複数個ずらりと並んでいる、小さなスイッチ状のブレーカーです。役割は「特定の部屋やコンセント回路ごとの電気の使いすぎを監視すること」です。

通常、「台所」「居間」「エアコン」などのように、どの回路を担当しているかが明記されています。

この安全ブレーカーは、日本の一般的な住宅では1回路あたり20A(2000W)が上限に設定されています。

例えば、キッチンの回路でIH炊飯器(1300W)と電子レンジ(1400W)を同時に使い、合計が2700Wになった場合、このキッチンの安全ブレーカーだけが落ち、キッチンのコンセントだけが使えなくなります。(リビングの照明などはついたままです)

③ 漏電ブレーカー

通常は分電盤の中央あたりに設置され、「テストボタン」が付いているのが特徴です。役割は「電気が本来のルートから漏れている(漏電)のを検知すること」です。

漏電は、家電製品の故障やコードの劣化・損傷などが原因で発生し、感電事故や火災の直接的な原因となります。このブレーカーは、ごく微量の漏電を検知すると瞬時に電気を遮断し、重大な事故を防いでくれます。

電気の使いすぎに心当たりがないのに頻繁にブレーカーが落ちる、特定の家電を使うと必ず落ちる、といった場合は漏電の可能性が疑われます。

その際は、感電のリスクがあるため自分で解決しようとせず、速やかに専門の電気工事店に点検を依頼してください。

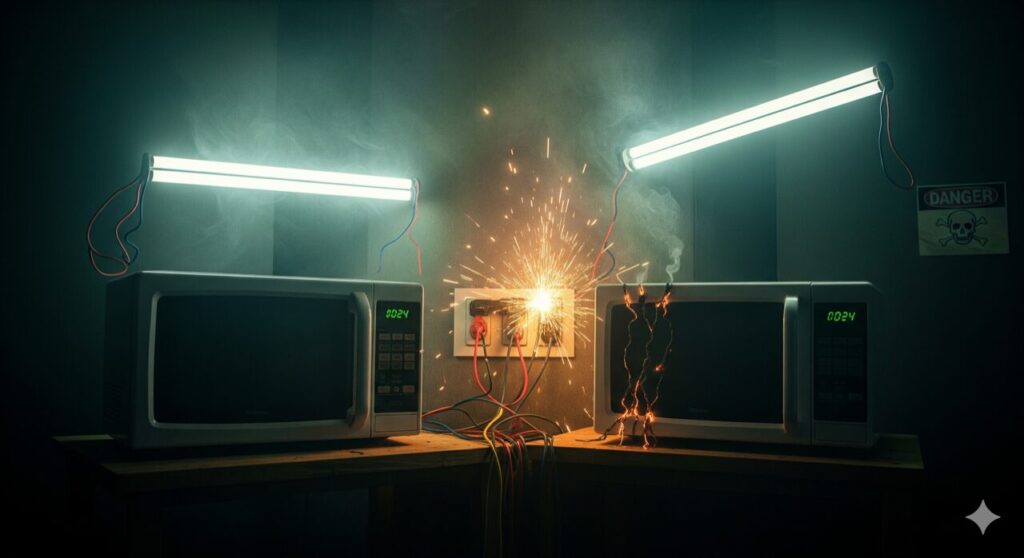

電子レンジ同時使用は同じコンセントで危険

これまで解説してきた電気の基本知識を踏まえると、「IH炊飯器」と「電子レンジ」という二大キッチン家電の同時使用が、いかにブレーカー落ちのリスクを増大させるかが明確になります。

この2つの家電は、家庭内にある製品の中でも特に消費電力が大きく、まさにキッチンにおける「電力消費のツートップ」と言える存在です。

一般的な家庭で使われている製品の最大消費電力を見てみましょう。

- IH炊飯器(5.5合炊き)

- 最大 約1200W ~ 1400W

- 電子レンジ(オーブン機能なし)

- 最大 約1300W ~ 1500W

仮に、これらを同じ電気回路に接続されているコンセントで同時に使用した場合、合計の消費電力は瞬時に以下のようになります。

1300W (炊飯器) + 1400W (電子レンジ) = 2700W

この2700Wという数値は、個別の回路を守る安全ブレーカーの上限である2000Wを、実に700Wも上回っています。

そのため、非常に高い確率で、数秒から数分以内に安全ブレーカーが作動し、その回路の電源が遮断されてしまいます。

言うまでもなく、コンセント1か所の上限である1500Wも軽々とオーバーしており、これはブレーカーが落ちる以前に、配線の発熱や火災のリスクを伴う非常に危険な使い方なのです。

(参考:ブレーカーが落ちる3つの原因と復旧と対策 |電気のトラブルなら東京電力パワーグリッド)

今日からできる!簡単で効果的な対策

この問題を回避するためには、誰にでも今日から実践できる簡単な対策がいくつかあります。

1. 使用する時間をずらす

最もシンプルで確実な方法です。「炊飯器が炊飯動作をしている間(特に炊き始めから中盤)は、電子レンジを使わない」といった家庭内ルールを決めるだけで、ブレーカーが落ちるストレスは劇的に減ります。

2. 別の回路のコンセントを使う

もしキッチンの近くに別の回路につながるコンセント(例えば、リビング側のコンセントなど)があれば、炊飯器と電子レンジを別々の回路に分けて使うことも有効です。

分電盤の安全ブレーカーを見れば、どのコンセントがどの回路に属しているか、おおよその見当がつきます。

これらの対策でも解決が難しい場合や、利便性を根本的に改善したい場合は、電子レンジや炊飯器のための専用回路(独立したコンセント)を増設する電気工事を検討しましょう。

分電盤の状況や必要な工事については、お近くの電気工事店に相談することをおすすめします。

注意すべき炊飯時の瞬間的な消費電力

炊飯器の消費電力に関して、多くの方が誤解しがちな点があります。

それは、「炊飯器は炊飯ボタンを押してから炊きあがるまで、ずっと一定の電力を消費し続けている」というイメージです。

しかし、実際には炊飯器の電力消費には大きな波があり、特定のタイミングで瞬間的に最大電力に達するという特性を持っています。

炊飯器の消費電力がピークに達するのは、主に以下の工程です。

- 炊飯開始直後の昇温工程

お米に水を吸わせながら、内釜の温度を急速に上げる段階。ここで強力なパワーが必要とされます。 - 沸騰維持工程

釜内が沸騰状態に達した後、その高温を維持して一気にお米を炊き上げる段階。IHヒーターがフルパワーで稼働します。

この時に消費される電力が、製品の仕様表に記載されている「最大消費電力(例:1300W)」であり、これを「瞬間最大消費電力」と呼びます。この電力消費のピークは、炊飯時間全体から見れば短い時間です。

しかし、このタイミングで電子レンジや電気ケトルなど、他の高消費電力な家電を使い始めてしまうと、回路内の合計ワット数が急激に跳ね上がり、安全ブレーカーが落ちる直接的な引き金となるのです。

気になる保温時の消費電力は?

一方で、ご飯が炊きあがった後の「保温」状態では、消費電力はそれほど大きくありません。

メーカーや機種、保温するご飯の量によって変動しますが、一般的には平均して1時間あたり20W~30W程度とされています。

これは、常時加熱しているわけではなく、温度が下がるとヒーターがONになり、一定温度に達するとOFFになるという動作を繰り返しているためです。

ただし、長時間保温し続けると、結果的にそれなりの電力を消費することになります。一般的に、ご飯の美味しさを保ち、かつ電気代を節約する観点からは、保温時間は4~5時間程度までが良いとされています。

それ以上保存する場合は、保温を切り、粗熱が取れたらラップに包んで冷凍保存し、食べるときに電子レンジで温める方が、味も電力消費も効率的です。

炊飯器以外のブレーカーが落ちやすい家電

ブレーカーが落ちる原因を考えるとき、私たちはつい炊飯器や電子レンジといった主役級の家電にばかり目を向けがちです。

しかし、家庭内には、それ以外にも「隠れた電力の大食漢」と呼ぶべき家電が数多く存在します。特に、熱を発生させることで機能する製品は、軒並み消費電力が高い傾向にあると覚えておきましょう。

ご家庭にある他の家電の消費電力をあらかじめ把握しておくことは、電力使用のマネジメントを容易にし、予期せぬブレーカー落ちを効果的に防ぐために非常に重要です。

以下に、炊飯器以外で特に消費電力が大きく、ブレーカーが落ちる原因となりやすい代表的な家電のリストをまとめました。

| 家電製品 | 消費電力(目安) | 特徴・注意点 |

|---|---|---|

| 電子レンジ・オーブンレンジ | 1300W~1500W | キッチンでのブレーカー落ちの最大の原因の一つ。単独での使用が望ましい。 |

| IHクッキングヒーター | 1400W(1口)~5800W(3口最大) | 卓上型(100V)は最大約1400Wが一般的。ビルトイン(200V・3口)は総消費電力5.8kWの機種が多く、同時使用時は自動で火力を制御します。導入時は電源種別(100V/200V)と専用回路の有無を必ず確認してください。 |

| ヘアドライヤー | 1200W~1500W | 短時間使用だが電力は絶大。朝の支度時に他の家電と重なりやすく、意外な伏兵となりがち。 |

| 電気ケトル・電気ポット | 1000W~1300W | お湯を沸かすわずか数分間に最大電力を消費する。炊飯器との同時使用は特に注意。 |

| 食器洗い乾燥機 | 1100W~1300W | ヒーターで温水を作り、乾燥させる工程で多くの電力を必要とする。 |

| オーブントースター | 1000W~1200W | 朝食の準備など、忙しい時間帯に電子レンジやケトルと使用時間が重なりやすい。 |

| ドラム式洗濯乾燥機 | 約1200W~1400W(乾燥時) | 洗濯工程の消費電力は比較的低いが、ヒーターを使用する乾燥工程で電力が一気に跳ね上がる。 |

| エアコン | 500W~2000W以上 | 特に暖房の運転開始時に最も電力を消費する。夏や冬は常時稼働しているため、全体の電力計算に含める必要がある。 |

これらの家電を使う際は、炊飯器と同様に、他の機器、特にリストに載っているような高消費電力の製品との同時使用を意識的に避けることが、快適な電気生活を送るための鍵となります。

炊飯器の消費電力によるブレーカー問題の対策

- 消費電力の少ない炊飯器の選び方

- 象印・タイガーの省エネモデル

- 根本解決ならブレーカーの交換・増設

- 炊飯器の消費電力を知りブレーカー対策を

消費電力の少ない炊飯器の選び方

「美味しいご飯は毎日の活力源だから妥協したくない、でもブレーカーが落ちるストレスからは解放されたい…」

そう考える方のために、消費電力が比較的少ない炊飯器を選ぶ際の具体的なポイントを3つの視点からご紹介します。少しの知識を持つだけで、ご家庭の電気事情に合った最適な一台を見つけることができます。

1. タイプで選ぶ:「マイコン式」を選択する

最もシンプルかつ効果的な方法が、加熱方式で選ぶことです。前述の通り、炊飯器の消費電力は加熱の仕組みに大きく左右されます。

もし、炊きあがりの味や最新の機能性よりもブレーカーへの負担の軽さを最優先するならば、マイコン式の炊飯器が最も確実な選択肢となります。

IH式の約半分程度の電力で済むため、他の家電と同時に使える時間帯が増え、日々の調理における自由度が格段に向上します。価格も手頃なため、経済的なメリットも大きいと言えるでしょう。

2. 容量で選ぶ:「小容量モデル」を検討する

炊飯器は、炊飯できるお米の量、つまり「容量」が大きくなるほど、内釜全体を加熱するために必要なパワーも大きくなり、結果として最大消費電力も増加する傾向にあります。

「大は小を兼ねる」と考えがちですが、電気の観点からは必ずしもそうとは言えません。

例えば、同じIH式の炊飯器でも、ファミリー向けの5.5合炊きが1200W程度なのに対し、一人暮らしや二人暮らし向けの3合炊きのモデルであれば700W程度に抑えられている製品が多くあります。

ご家庭の人数や一度に炊くご飯の量を考慮し、必要最小限のジャストサイズのモデルを選ぶことも、日々の消費電力を抑える賢いブレーカー対策になります。

3. 機能で選ぶ:「エコ炊きモード」搭載機をチェック

「やっぱりIH式の美味しいご飯が食べたいけれど、少しでも消費電力を抑えたい」というニーズに応えるのが、近年の多くの炊飯器に搭載されている「エコ炊き」や「省エネ」といったモードです。

これらのモードは、炊飯時の加熱プログラムを最適化し、ヒーターの出力を巧みにコントロールすることで、通常モードよりも消費電力量を抑えながら炊飯する機能です。

最大消費電力の上昇を緩やかにする効果も期待できるため、ブレーカーへの負担を和らげる一助となります。

味や炊きあがりとのトレードオフも考慮しよう

消費電力が少ない炊飯器は、ブレーカーへの負担が軽いという大きなメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。

例えば、マイコン式はIH式に比べて火力が劣るため、炊きあがりの食感や甘みに違いが出ることがあります。

また、エコ炊きモードは、じっくりと熱を通すため、通常の炊飯モードよりも炊飯時間が長くなる傾向があります。

何を最も優先するのか、ご自身のライフスタイルや食へのこだわりと照らし合わせながら、総合的に判断することが大切です。

象印・タイガーの省エネモデル

炊飯器市場を牽引する二大メーカーである象印マホービンとタイガー魔法瓶も、省エネ性能の向上に積極的に取り組んでいます。

消費電力を抑えながらも美味しいご飯を炊き上げるための様々な機能を搭載したモデルを多数発売しています。

これらの大手メーカーが採用している代表的な省エネ機能が、前述した「エコ炊き(エコ炊飯)」モードです。

これは単にヒーターの出力を下げるだけでなく、お米の吸水工程や蒸らしの工程を最適化するなど、長年の研究で培われた炊飯ノウハウを活かし、マイコン制御によって賢く電力を管理する技術です。

これにより、お米の美味しさを可能な限り損なうことなく、消費電力量を効率的に削減します。

例えば、メーカーの公表値によると、一部の機種では通常モード(白米ふつう)と比較して最大で約30%から40%もの消費電力量をカットできるとされています。

これは月々の電気代の節約に直接的に貢献するだけでなく、炊飯プロセスにおける最大消費電力(ワット数)の上昇を緩やかにする効果があります。

そのため、他の家電と同時に使用した際のブレーカーへの総合的な負担を軽減することにも繋がります。

省エネモデルを選ぶ3つのメリット

- 経済的

- 日々の電気代を確実に節約できる。

- 安心

- 最大消費電力が抑えられ、ブレーカーが落ちるリスクを低減できる。

- 環境配慮

- 家庭からのCO2排出量を削減し、環境負荷の低減に貢献できる。

ただし、エコ炊きモードを利用する際には、いくつかの特性を理解しておく必要があります。

このモードは、じっくりと熱を通すために吸水時間を長めに取ったり、沸騰維持の火力を抑えたりするため、通常の炊飯モードと比較して炊飯時間が少し長くなる傾向があります。

また、炊きあがりの食感が、通常モードに比べて少ししっかりめ(硬め)に感じられるなど、好みが分かれる可能性もあります。

最新の炊飯器を選ぶ際には、カタログに記載されている最大消費電力の数値だけでなく、こうした省エネ機能の有無や、その機能を使った場合の炊きあがりの特徴なども含めて、総合的に比較検討することをおすすめします。

根本解決ならブレーカーの交換・増設

これまで紹介してきたような、家電の使い方を工夫したり、省エネモデルを選んだりといった対策を試しても、なお日常生活で頻繁にブレーカーが落ちてしまう…。

それはもはや個々の家電の問題ではなく、お使いの家電の総量やライフスタイルに対して、ご家庭の電気設備そのものの許容量(キャパシティ)が根本的に不足しているという重要なサインかもしれません。

その場合、日々の細かな電力管理のストレスから完全に解放されるための最も確実で効果的な方法が、専門の電気工事業者による電気設備のアップグレードです。

根本的な解決策には、主に以下の2つのアプローチがあります。

1. 契約アンペアの変更

家全体で使う電気の合計が上限を超えて、分電盤の一番大きな「アンペアブレーカー」が落ちてしまう場合に有効なのがこの方法です。

電力会社に連絡し、現在の契約アンペアをより大きなものに変更します(例:30A契約 → 40Aや50Aへ)。

これにより、一度に使える電気の総量そのものが増えるため、複数の家電を同時に使用しても余裕が生まれます。

- メリット

- 家全体の電力使用量に余裕ができ、快適性が格段に向上する。

- デメリット

- 契約アンペア数に応じて電気の基本料金が毎月数百円程度高くなる。分電盤や引き込み線の状況によっては、別途工事が必要になる場合がある。

- 相談先

- ご契約中の電力会社のカスタマーセンター

2. 専用回路の増設

家全体のブレーカーは落ちないものの、キッチンなど特定の場所だけで「安全ブレーカー」が頻繁に落ちる場合に絶大な効果を発揮するのがこの方法です。

これは、分電盤からその特定の場所まで、独立した新しい電気配線(専用回路)を追加する工事です。

例えば、「電子レンジ・炊飯器用」として新たに20Aの専用回路とコンセントを1つ増設すれば、その回路は他のキッチンのコンセントとは完全に独立します。

これにより、他の家電の使用状況を一切気にすることなく、高消費電力の家電を安心して使えるようになります。

- メリット

- 電力不足が起きている場所をピンポイントで、かつ根本的に解決できる。他の回路への影響を心配する必要がなくなる。

- デメリット

- 専門業者による工事が必要で、費用がかかる(工事内容によりますが、一般的に数万円~)。分電盤に空きスペースがない場合は、分電盤自体の交換など追加の工事が必要になることがある。

- 相談先

- お住まいの地域の信頼できる電気工事店

横浜・川崎・東京都南部エリアで業者をお探しの方へ

「電気工事」と聞くと、費用もかかるし少し大掛かりに感じるかもしれません。

しかし、信頼できるプロの電気工事店に相談すれば、ご家庭の状況をしっかりと診断し、最もコストパフォーマンスの高い最適な解決策を提案してくれます。

この記事を執筆した私たち「横浜電気工事レスキュー」も、ブレーカー交換や契約アンペア変更、専用回路の増設といった工事を日々承っております。

東京電力の指定工事店(登録番号:701-1730)として、ご家庭の電気に関するお悩みを根本から解決するお手伝いをいたします。

「うちの場合はどんな工事が必要?」「費用はどれくらい?」といったご相談だけでも大歓迎です。

毎日のように「またブレーカーが落ちるかも…」とビクビクしながら料理をする不便さやストレスから、一緒に解放されましょう。

まずはお気軽にお問い合わせください。

炊飯器の消費電力を知りより安全なブレーカー対策を

この記事では、多くの方が経験する炊飯器使用時のブレーカー問題について、その根本的な原因から、今日から実践できる手軽な対策、さらには専門工事による根本的な解決策まで、多角的に詳しく解説しました。

最後に、快適な電気生活を送るための重要なポイントをリスト形式で振り返ります。

- 炊飯器はIH式(高電力)とマイコン式(低電力)で消費電力が大きく異なる

- 家庭の電気は契約アンペアで一度に使える上限が決まっている

- 家電の消費電力(ワット)の合計が上限を超えるとブレーカーは落ちる

- 1つのコンセントで安全に使えるのは合計1500Wまで

- 1500Wを超えると発熱や発火の危険性がある

- 安全ブレーカーは1回路あたり2000Wを超えると落ちることが多い

- IH炊飯器と電子レンジの同時使用は合計電力が2000Wを軽く超えるため危険

- 炊飯器は炊き始めの瞬間に最大電力を消費する

- 保温時の消費電力は20W~30W程度と比較的少ない

- ドライヤーや電気ケトルなど他にも高消費電力の家電は多い

- 対策としてまず家電を使う時間をずらすことが有効

- 消費電力を抑えたいならマイコン式や小容量の炊飯器を選ぶ

- 象印やタイガーなどのエコ炊きモードもブレーカー対策に役立つ

- 頻繁に落ちる場合は契約アンペアの変更や専用回路の増設が根本的な解決策となる

- 電気の悩みは電力会社や専門の電気工事店に相談する