アンペア変更工事の費用はいくら?基本無料?料金相場を解説

「最近よくブレーカーが落ちるからアンペアを上げたい」「家族が増えたから電気の使用量を見直したい」といった理由で、電気のアンペア変更を検討している方も多いのではないでしょうか。

しかし、実際にアンペア変更をしようとすると、工事の費用はいくらかかるのか、そもそも工事は必要なのかといった疑問が次々と浮かびます。

特に、賃貸マンションにお住まいの場合、大家さんとの費用負担の問題や、そもそも変更できないケースがあるのかも気になるところです。

この記事では、30Aから40Aや50A、60Aへアンペアを上げる、あるいは逆に下げるときのアンペア変更工事の費用について、詳しく解説します。

スマートメーターの普及により工事無し・工事不要で済むケースから、アンペアブレーカーの交換が必要な場合、さらには60アンペア以上の契約で高額になりがちな工事の相場まで、あらゆる情報を網羅しました。

東京電力の基本料金を比較しながら、あなたの状況に最適な選択ができるよう、分かりやすくガイドします。

記事のポイント

- アンペア変更工事が無料になるケースと有料になるケース

- 分電盤交換など設備状況別の具体的な費用相場

- 賃貸物件でアンペア変更をする際の注意点や費用負担

- ライフスタイルに合った適切なアンペア数の選び方

- 1. アンペア変更工事の費用は基本無料?

- 1.1. スマートメーターなら工事無し・工事不要

- 1.1.1. スマートメーターの見分け方

- 1.2. アンペアブレーカーの交換は原則無料

- 1.2.1. 「原則無料」の範囲を正しく理解する

- 1.3. 東京電力の基本料金をアンペア別に比較

- 1.3.1. 東京電力EP「従量電灯B」基本料金(2025年8月時点)

- 1.4. 30A・40A・50A・60Aの選び方

- 1.4.1. 世帯人数から選ぶ大まかな目安

- 1.4.2. 電化製品のアンペア数から正確に計算する方法

- 1.5. アンペアを上げる・下げる際の注意点

- 1.5.1. 上げる場合

- 1.5.2. 下げる場合

- 1.5.3. 【最重要】1年間の再変更不可ルール

- 1.6. 60アンペア以上の契約は有料になる?

- 2. アンペア変更工事で費用が変わる詳細

- 2.1. 追加工事が必要な場合の費用相場

- 2.1.1. 追加工事の内容と費用相場

- 2.2. 賃貸・マンションでの注意点

- 2.2.1. 【最重要】大家さん・管理会社の許可が必須

- 2.2.2. 退去時の「原状回復」義務について

- 2.3. 変更できないケースとは

- 2.3.1. 1. 建物の配線設備が古い(単相2線式)

- 2.3.2. 2. マンションの管理規約で上限が定められている

- 2.3.3. 変更できない場合の現実的な対処法

- 2.4. 賃貸物件での費用負担は誰がする?

- 2.5. アンペア変更工事の費用まとめ

アンペア変更工事の費用は基本無料?

- スマートメーターなら工事無し・工事不要

- アンペアブレーカーの交換は原則無料

- 東京電力の基本料金をアンペア別に比較

- 30A・40A・50A・60Aの選び方

- アンペアを上げる・下げる際の注意点

- 60アンペア以上の契約は有料になる?

スマートメーターなら工事無し・工事不要

ご自宅の電力メーターが「スマートメーター」であれば、原則遠隔で変更でき、作業員の訪問や立会いも不要です。ただし設備状況により、一時停電を伴う現地作業や訪問が必要になる場合があります。

なぜなら、スマートメーターは通信機能を内蔵しており、電力会社が遠隔操作で契約アンペアの設定を変更できるからです。

電力会社のカスタマーセンターやウェブサイトから申し込み後、スマートメーターへの設定情報が反映されるまでには、通常30分〜1営業日程度かかります。

これは、従来の円盤が回転するアナログメーターのように、作業員が現地で物理的な部品を交換する必要があった時代とは大きく異なる点です。

スマートメーターの見分け方

自宅のメーターがスマートメーターかどうかは、見た目で簡単に判断できます。液晶画面に数字がデジタル表示されていればスマートメーターです。

古いタイプのアナログメーターは、アルミニウム製の円盤が回転する仕組みになっています。

経済産業省の指導のもと、日本全国でアナログメーターからスマートメーターへの交換が進められており、2024年度末を目標に導入が進められています。

そのため、多くのお住まいでは既に入れ替えが完了している可能性が高いでしょう。まだアナログメーターの場合は、電力会社に問い合わせることで交換スケジュールを確認できます。

このように、スマートメーターが設置されていれば、アンペア変更は非常に手軽かつ迅速に行えます。

「ブレーカーがよく落ちるけど、工事が面倒…」と感じていた方も、まずはご自宅のメーターを確認してみることを強くお勧めします。

アンペアブレーカーの交換は原則無料

もしご自宅のメーターがまだアナログ式だった場合、契約アンペアを変更するには「アンペアブレーカー」の交換工事が必要になります。

しかし、この場合でも工事費用は原則として無料です。(参考:家の中の電気配線は誰のものなの?変更したい場合はどうすればいいの?)

これは、アンペアブレーカーを含む電力メーター周辺の設備(引き込み線からメーターまで)が電力会社の所有物であり、その維持管理は電力会社の責任範囲とされているためです。

アンペア変更に伴うブレーカー交換は、電力会社が提供する基本的なサービスの一環として行われます。

申し込み後、日程を調整した上で電力会社の作業員もしくは委託された工事会社の作業員が訪問し、分電盤内にあるアンペアブレーカーを希望の容量のものに交換します。

作業時間は通常20分〜30分程度で、安全確保のため作業中は一時的にご家庭の電気がすべて止まります。

「原則無料」の範囲を正しく理解する

ここで言う「無料」とは、あくまでアンペアブレーカーという部品そのものの交換作業にかかる費用です。

希望するアンペア数に対してご自宅の屋内配線(メーターから分電盤、各部屋への配線)や分電盤自体の容量が不足している場合があります。

その場合は、別途、資産所有者(あなた)の責任で電気工事店に依頼して改修工事を行う必要があり、その費用は自己負担となります。

この重要な点については、後の見出しで詳しく解説します。

つまり、ご自宅の電気設備が希望アンペア数に耐えられる状態であれば、アナログメーターであってもブレーカー交換だけで済み、費用を心配する必要はほとんどないと言えるでしょう。

東京電力の基本料金をアンペア別に比較

アンペア変更を検討する上で、工事費用だけでなく、毎月の電気代、特に電気料金の固定費である「基本料金」がどう変わるのかを正確に把握することは非常に重要です。

ここでは、一例として東京電力エナジーパートナーの最も一般的な家庭向けプラン「従量電灯B」の基本料金を比較してみましょう。

北海道・東北・東京・北陸・中部・九州電力エリアで採用されている「アンペア制」では、契約アンペア数が大きくなるほど基本料金も段階的に高くなります。

契約アンペアを上げると一度に使える電気の量が増え、生活の快適性は向上しますが、その分、毎月の固定費が確実に上がってしまうことを理解しておく必要があります。

毎月のことなので、数百円の差でも年間で考えると数千円単位の差になります。

ご自身のライフスタイルに本当に必要なアンペア数を見極めることが、長期的に見て無駄な出費を抑えるカギになりますよ。

東京電力EP「従量電灯B」基本料金(2025年8月時点)

| 契約アンペア | 基本料金(月額・税込) | 30Aとの差額(月額) |

|---|---|---|

| 10A | 311.75円 | -623.5円 |

| 15A | 467.63円 | -467.62円 |

| 20A | 623.50円 | -311.75円 |

| 30A | 935.25円 | 基準 |

| 40A | 1,247.00円 | +311.75円 |

| 50A | 1,558.75円 | +623.5円 |

| 60A | 1,870.50円 | +935.25円 |

上の表を見ると、例えば30Aから40Aに変更すると月々約312円、年間では約3,744円基本料金が上がります。

さらに50Aに変更すると月々約624円、年間で約7,488円もの負担増となります。逆に、現在の契約が過大だと感じて40Aから30Aに下げれば、その分を確実に節約できる計算です。

アンペア変更は、一時的な工事費だけでなく、こうした長期的なランニングコストの変化も十分に考慮して総合的に判断することが大切です。

30A・40A・50A・60Aの選び方

「自分にはどのアンペア数が合っているんだろう?」と悩む方は少なくありません。適切なアンペア数を選ぶには、「ご家庭で最も電気を多く使う時間帯(ピーク時)に、同時にどれくらいの電化製品を使うか」を具体的にシミュレーションし、把握することが最も重要です。

アンペアが不足すると頻繁にブレーカーが落ちてしまい、調理中や仕事中に電気が止まるなど大きなストレスになります。

逆に、過剰すぎると毎月無駄な基本料金を払い続けることになってしまいます。以下の目安や計算方法を参考に、ご自身のライフスタイルに本当にフィットしたアンペア数を見つけましょう。

世帯人数から選ぶ大まかな目安

まずは、一般的な目安として世帯人数から考えてみましょう。

- 一人暮らし(電気使用量少なめ)

- 20A〜30A。家電が少ない場合や、同時にあまり使わない方向け。

- 二人暮らし・一人暮らし(電気使用量多め)

- 30A〜40A。家電が充実していたり、在宅ワークでPCやエアコンを常時使う方向け。

- 3〜4人家族

- 40A〜50A。家族がそれぞれの部屋でエアコンを使ったり、調理と家事を同時に行ったりする一般的なご家庭向け。

- 5人以上の家族・オール電化住宅

- 50A〜60A以上。消費電力の大きいIHクッキングヒーターやエコキュートがあるご家庭や、二世帯住宅など。

電化製品のアンペア数から正確に計算する方法

より正確に知りたい場合は、ご家庭にある電化製品のアンペア数を合計して、ピーク時の使用量を算出する方法が確実です。

多くの電化製品には、本体のラベルや取扱説明書に消費電力(W)が記載されています。アンペア(A)は以下の式で簡単に計算できます。

アンペア(A)= 消費電力(W) ÷ 電圧(V)

例えば、1500Wの電子レンジなら「1500W ÷ 100V = 15A」となります。以下に主な電化製品のアンペア数の目安をまとめましたので、ご家庭の状況と照らし合わせて計算してみてください。

| 電化製品 | アンペア数(目安) |

|---|---|

| 電子レンジ(1500W) | 15A |

| IHクッキングヒーター(200V) | 15A〜30A (最大58Aのものも) |

| 食器洗い乾燥機 | 13A |

| ドラム式洗濯乾燥機(乾燥時) | 13A |

| ヘアドライヤー | 12A |

| 電気ケトル・ポット | 13A |

| 掃除機(強運転) | 10A |

| エアコン(暖房の起動時) | 6A〜20A(起動時に最も大きい) |

| テレビ(液晶42型) | 2A |

| 冷蔵庫(450L) | 2.5A |

計算例

夕食の準備で忙しい時間帯を想定してみましょう。

「IHクッキングヒーター(15A)を使いながら」「電子レンジ(15A)で温めをし」「リビングのエアコン(10A)が稼働中」といった状況では、この時点ですでに合計40Aに達します。

この状態で他の家族がドライヤー(12A)を使い始めたら、合計52Aとなり、50A契約でもブレーカーが落ちてしまいます。

このように、ご自身の生活のワンシーンを切り取って計算し、その合計値より少し余裕のあるアンペア数を選ぶのが失敗しないコツです。

アンペアを上げる・下げる際の注意点

アンペアの変更は、日々の快適さや電気代に直結する重要な決断ですが、いくつか知っておくべき重要な注意点、特に契約上のルールが存在します。

上げる場合

メリット

最大のメリットは、一度に多くの電化製品を安心して使えるようになり、ブレーカーが落ちる心配やストレスから解放されることです。

特に家族が増えたり、高機能な家電を導入したりした場合には、生活の快適性が格段に向上します。

デメリット

一方でデメリットは、前述の通り、毎月の基本料金が高くなることです。電気をあまり使わない月でも固定費として請求されるため、必要以上に大きなアンペアで契約すると、無駄な出費に繋がってしまいます。

下げる場合

メリット

最大のメリットは、毎月の基本料金を安く抑えられる点です。電気の使用量が少ないご家庭や、節約意識の高い方にとっては、最も手軽で効果的な電気代の固定費削減策となります。

デメリット

デメリットは、ブレーカーが落ちやすくなるリスクです。節約を意識するあまりアンペアを下げすぎると、調理中に電子レンジと炊飯器が同時に使えないなど、生活に大きな支障をきたす可能性があります。

利便性とのバランスを慎重に考える必要があります。

【最重要】1年間の再変更不可ルール

多くの電力会社では、契約アンペアを一度変更すると、原則としてその後1年間は再度変更ができません。(参考:アンペア変更の手続き方法を知りたい)

これは、「電気を多く使う夏と冬だけアンペアを上げて、使用量が少ない春と秋は下げる」といった、電力会社にとって不利益となる季節ごとの契約変更を防ぐためのルールです。

このため、アンペア数を決める際は、一年で最も電気をたくさん使う時期(例えば、真夏の夕方や真冬の朝など)のピーク時の使用量を基準に、少し余裕を持たせた容量を選ぶことが非常に重要です。

安易に「とりあえず下げてみよう」と決定すると、1年間不便な生活を強いられる可能性もあります。ご自身の年間の電気使用パターンをよく考えてから申し込みましょう。

60アンペア以上の契約は有料になる?

一般家庭向けの契約(従量電灯Bなど)は通常60Aが上限のため、それを超える契約では「従量電灯C」など、主に商店や事務所で使われるkVA(キロボルトアンペア)単位の契約に切り替わります。

この契約変更自体に手数料はかかりませんが、60Aを超える電力を安全に使用するためには、既存の家庭用設備では容量が不足しているケースがほとんどです。

そのため、分電盤や幹線(引き込み線)の交換といった、お客様の資産(屋内設備)に対する大規模な改修工事が必要となり、その費用が自己負担となるため、結果的に高額な費用が発生します。

具体的には、以下のような大規模な電気工事が必要になることがほとんどです。

- 「幹線」の張替え

- 電柱から建物へ電気を引き込むためのメインケーブルを、より多くの電流を流せる太いものに交換する工事。

- 分電盤の交換

- 家庭内の電気回路を管理する分電盤自体を、大容量に対応できる新しいものに交換する工事。

- 電力メーターの交換

- 大容量の計量に対応したメーターへの交換。

これらの工事は電力会社のサービス範囲(メーターまで)を超え、お客様の資産である家屋の設備そのものを改修する工事となるため、費用は全額自己負担となります。

近年、オール電化住宅(IHクッキングヒーターやエコキュートを設置)や、複数の部屋で同時にエアコンを使用する二世帯住宅、そして電気自動車(EV)の普通充電設備(200V)等を導入するご家庭が増えています。

これらのケースでは、60A以上の契約が必要になることが一般的です。

その場合は、単なる「アンペア変更」ではなく、「住宅の電気インフラを強化する大掛かりな設備更新」が伴うことを念頭に置く必要があります。

そのため、事前に複数の電気工事店に見積もりを依頼し、費用と工事内容を十分に比較検討することが不可欠です。

アンペア変更工事で費用が変わる詳細

- 追加工事が必要な場合の費用相場

- 賃貸・マンションでの注意点

- 変更できないケースとは

- 賃貸物件での費用負担は誰がする?

- アンペア変更工事の費用まとめ

追加工事が必要な場合の費用相場

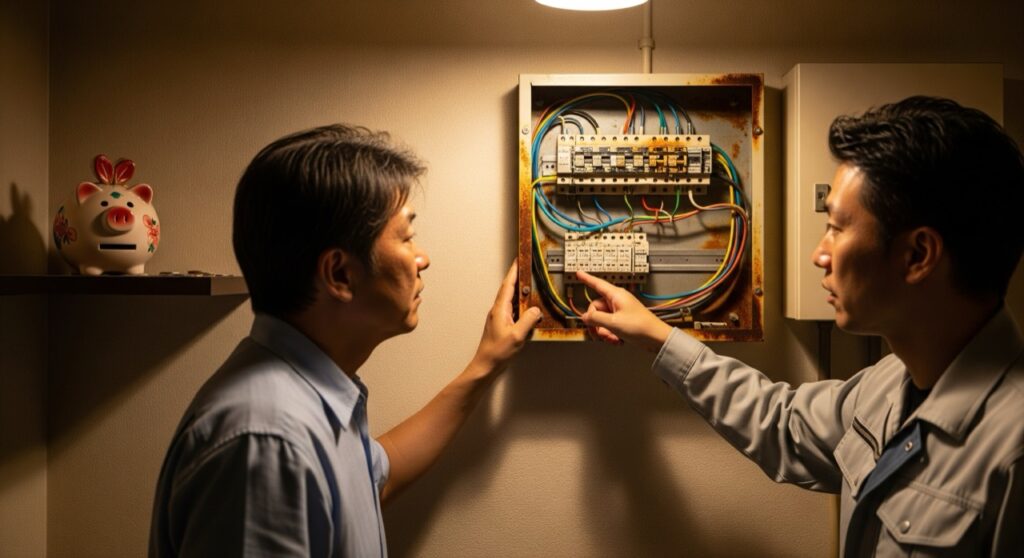

これまで説明してきた通り、アンペアブレーカーの交換自体は無料ですが、ご自宅の設備状況によっては、安全に電気を使用するために追加の工事が必要になることがあります。

この場合の費用は自己負担となり、工事内容によって金額は大きく変動します。特に築年数の古い住宅では、現在の安全基準を満たすために予想外の工事が必要となるケースも少なくありません。

主な追加工事と、その費用相場を以下にまとめました。ご自身の状況と照らし合わせて参考にしてください。

追加工事の内容と費用相場

| 工事内容 | 費用相場 | 工事が必要になる主なケース |

|---|---|---|

| 分電盤の交換 | 5万円 ~ 15万円程度 | 分電盤が古い(内蔵ブレーカは約13年が更新目安)、漏電ブレーカーがない、回路数が足りない、希望アンペアの規格に対応していない場合など。 |

| 幹線の張替え工事 | 10万円 ~ 25万円以上 | 電柱からの引き込み線(幹線)が細く、希望するアンペアの電流を安全に流せない場合。特に30Aから50Aや60Aに上げる際に多く見られます。 |

| 単相2線式から単相3線式への変更 | 10万円 ~ 20万円程度 | 築40年以上の古い住宅などで、100Vの電気しか使えない配線方式(単相2線式)を、200Vの家電(IHや大型エアコン)も使えるようにする場合。幹線張替えや分電盤交換もセットで行われます。 |

| 専用回路の増設 | 1.5万円 ~ 3万円程度/箇所 | エアコンや食洗機など消費電力の大きい家電を設置する際に、その家電専用のコンセントを分電盤から直接引く工事。 |

特に築年数が経過しているお住まいの場合、当時の電気設備は30A程度までしか想定されていないことが珍しくありません。

その状態で安易に40Aや50Aへの変更を申し込むと、電力会社の現地調査で「このままでは危険なので幹線や分電盤の交換が必須です」と指摘され、結果的に高額な費用が発生するケースがあるので注意が必要ですね。

これらの工事は「第一種電気工事士」または「第二種電気工事士」という国家資格を持つ専門家でなければ行うことができません。

費用が発生しそうな場合は、必ず複数の資格を持った信頼できる電気工事店から相見積もりを取り、工事内容と費用をしっかりと比較検討することをお勧めします。

横浜・川崎・東京都南部エリアで業者をお探しの方へ

なお、この記事を執筆している天谷 富士夫が所属する「横浜電気工事レスキュー」は、東京電力の指定工事店(登録番号:701-1730)です。

横浜・川崎エリアを中心に、アンペア変更に伴う分電盤交換や幹線工事など、専門的な工事を数多く手掛けております。

どこに相談すれば良いか迷われた際は、ぜひ一度無料見積もりをご利用ください。

賃貸・マンションでの注意点

持ち家ではなく、賃貸のアパートやマンションにお住まいの場合、アンペア変更には戸建て住宅とは異なる特有の注意点と手続きが必要です。

トラブルを避けるため、手続きを進める前に必ず以下の点を確認してください。

【最重要】大家さん・管理会社の許可が必須

たとえ工事が不要で費用もかからないスマートメーターによるアンペア変更であったとしても、アンペア変更を行う前には、必ず大家さん(オーナー)や物件の管理会社の書面による許可を得なければなりません。

これを怠って無断で変更を行うと、賃貸借契約の違反とみなされ、最悪の場合は契約解除の理由となる可能性もあります。絶対に自己判断で進めないでください。

なぜなら、集合住宅では、建物全体で電力会社と一括契約している場合や、変圧器(トランス)の容量によって建物全体で使える電気の総容量が厳密に決まっていることが多いからです。

そのため、一つの部屋が勝手に大きなアンペア数に変更してしまうと、建物全体の電力バランスが崩れ、共用部の電気が落ちたり、他の部屋にまで停電の影響を及ぼしたりするリスクがあります。

退去時の「原状回復」義務について

物件によっては、アンペア数を変更した場合、退去時に元の契約アンペアに戻す「原状回復」を義務付けられることがあります。

この点についても、変更の許可をもらう際に必ず書面で確認しておきましょう。確認を怠ると、退去時に原状回復のための工事費用を請求される可能性があります。

賃貸物件でのアンペア変更は、自分一人の問題ではなく、建物全体の電気設備に関わる重要な変更です。

まずは管理会社や大家さんに「ブレーカーが頻繁に落ちて困っているため、契約アンペアの変更を検討したいのですが、可能でしょうか?」と相談することから始めるのが、円滑に進めるための鉄則です。

変更できないケースとは

アンペア変更を希望しても、建物の物理的な構造や設備、あるいは契約上の規約によって「できない」と判断されるケースも残念ながら存在します。主な理由としては、以下の2点が挙げられます。

1. 建物の配線設備が古い(単相2線式)

築年数がかなり古い建物(おおむね築40年以上)の中には、「単相2線式」という旧式の配線方式が採用されている場合があります。

この配線方式は、電線が2本(電圧線と中性線)で構成されており、引き込める電気の最大量が構造上30Aまでと決まっています。

この場合、40A以上にアンペアを上げるには、電柱からの引き込み線を3本(電圧線2本と中性線1本)にし、分電盤や屋内配線をすべて「単相3線式」という新しい方式に交換する大規模なインフラ改修工事が必要です。

賃貸物件ではまず不可能ですし、分譲マンションでも個人でこの工事を行うのは非常に困難なため、事実上30Aを超えるアンペアへの変更はできません。

2. マンションの管理規約で上限が定められている

前述の通り、多くのマンションでは、建物全体の受電容量や公平性の観点から、管理規約によって各住戸が契約できるアンペア数の上限(例:「50アンペアまで」など)が明確に定められていることが多くあります。

この上限を超えてアンペアを上げることは、規約で禁止されているため不可能です。

現在の契約が既に規約上の上限に達している場合は、それ以上アンペアを上げることはできません。

これは、たとえご自身の住戸の設備が技術的に対応可能であったとしても、マンション全体のルールが優先されるためです。

変更できない場合の現実的な対処法

どうしてもブレーカーが落ちて困る場合は、電気の使い方そのものを見直すのが最も現実的な対策です。

- 時間差利用

- 消費電力の大きい家電(電子レンジ、ドライヤー、食洗機など)を同時に使わないように、家族で協力して使う時間をずらす。

- 省エネ家電への買い替え

- 古いエアコンや冷蔵庫などを、省エネ性能の高い最新モデルに買い替えるだけでも、ピーク時の消費電力を大幅に抑える効果が期待できます。

賃貸物件での費用負担は誰がする?

賃貸物件でアンペア変更を行う際、もし分電盤の交換や幹線の張替えといった費用が発生する工事が必要になった場合、「その費用は一体誰が負担するのか?」という非常に重要な問題が生じます。

結論から言うと、法的な定めはなくケースバイケースですが、原則として費用は「入居者負担」となるケースがほとんどです。

その主な理由としては、アンペア数の増設が「入居者が自身のライフスタイルに合わせて、より快適な生活を送るための利便性向上のためのもの」と見なされるためです。

大家さん(貸主)には、入居者に対して安全な電気設備を提供する義務はありますが、入居者が希望する全ての電気容量を満足させる義務まではない、というのが一般的な考え方になります。

ただ、これはあくまで原則論です。交渉次第では、大家さんが費用の一部、あるいは全額を負担してくれる可能性もゼロではありません。例えば、以下のような点を丁寧に説明して交渉してみる価値はありますよ。

- 設備の老朽化

- 「分電盤が設置から20年以上経過しており、安全上の観点からも交換が望ましい」など、設備の老朽化が原因であることをアピールする。

- 物件の資産価値向上

- 「近年は家電も多様化しており、40Aや50Aに対応していることが、今後の入居者募集において物件の魅力向上、資産価値の維持に繋がります」といった形で、大家さん側のメリットを提示する。

いずれにしても費用が発生する可能性がある場合は、まず電気工事店から見積もりを取りましょう。

その上で、工事を依頼する前に必ず大家さんや管理会社と費用負担について明確に話し合い、書面で合意しておくことが後のトラブルを避けるために不可欠です。

アンペア変更工事の費用まとめ

最後に、この記事で解説したアンペア変更工事の費用に関する重要なポイントを、改めて箇条書きでまとめました。ご自身の状況を確認する際のチェックリストとしてご活用ください。

- アンペア変更工事の費用は原則無料の場合が多い

- 自宅のメーターがスマートメーターなら工事無しで費用もかからない

- アナログメーターでもアンペアブレーカーの交換だけなら無料

- 分電盤の交換や幹線の張替えなど追加工事は自己負担となる

- 分電盤交換の費用相場は5万円から15万円程度

- 幹線の張替えは10万円以上の高額になる可能性がある

- 60アンペア以上の大容量契約は追加工事が必須な場合が多い

- アンペア数を上げると毎月の基本料金も高くなる

- 東京電力の例では30Aから40Aで月々約300円基本料金が上がる

- 適切なアンペア数は家族構成や家電の使用状況で決める

- 一度アンペアを変更すると1年間は再変更できないので慎重に選ぶ

- 賃貸やマンションでは事前に大家さんや管理会社の許可が必須

- 建物全体の容量制限や規約で変更できないケースもある

- 賃貸で追加工事費が発生した場合の費用負担は原則入居者となる

- 費用負担については事前に大家さんとよく相談することが重要