アース線のむき出しは大丈夫?感電や火災リスクと修理方法

電子レンジやエアコンの室外機に接続されているアース線。

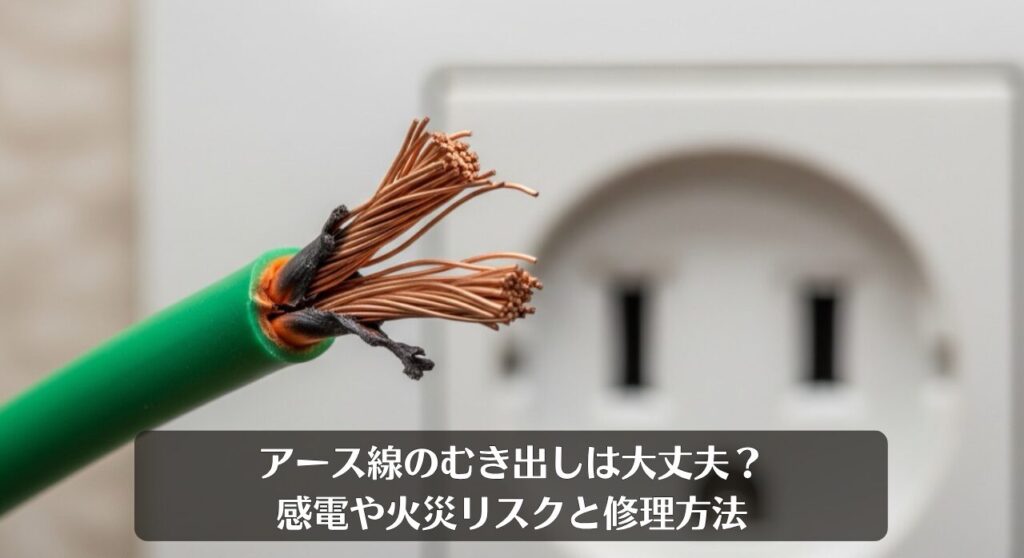

ふと見たときに、緑色の被覆がめくれて中の銅線がむき出しになっているのを発見し、「これって、このまま放置して大丈夫なのかな?」と不安に思った経験はありませんか。

この配線に触るとどうなるのか、最悪の場合、火事の原因にならないかと心配になるかもしれません。

そもそもアース線とは何が危ないのか、正しい付け方や、長すぎる場合にハサミで切る方法、あるいはアース線の皮の剥き方はどうすればよいのか、などなど意外と知られていないことも多いですよね。

また、アース線を床に垂らすのは問題ないのか、絶縁テープで補修できるのかなど、たくさんの注意点があってよく分からない…という声もよく耳にします。

この記事では、そんな「アース線がむき出しで大丈夫?」というあなたの疑問に、専門的な知見から分かりやすくお答えします。

記事のポイント

- アース線がむき出しの状態で潜む具体的な危険性

- 誰でもできる安全なアース線の直し方と手順

- 修理や取り扱いの際に守るべき重要な注意点

- アース線を接続すべき家電とその理由

- 1. 「アース線がむき出しでも大丈夫?」考えられる危険性

- 1.1. そのままにするリスク

- 1.2. むき出しの状態で触るとどうなる?

- 1.3. 何が危ないのかを解説

- 1.3.1. 感電のリスク

- 1.3.2. 火災のリスク

- 1.4. アース線を床に垂らすのは避けるべき

- 2. 「アース線がむき出しで大丈夫?」を解決する対処法

- 2.1. 電子レンジやエアコン室外機の事例

- 2.2. アース線の正しい付け方と配線方法

- 2.2.1. ネジ式の場合

- 2.2.2. ワンタッチ式の場合

- 2.3. アース線の皮の剥き方とハサミで切る際のコツ

- 2.4. 絶縁テープを使った簡単な補修

- 2.5. 作業を行う上での重要な注意点

- 2.6. まとめ:「アース線のむき出しは大丈夫?」の答え

「アース線がむき出しでも大丈夫?」考えられる危険性

- そのままにするリスク

- むき出しの状態で触るとどうなる?

- 何が危ないのかを解説

- 漏電は火事の原因にもなるので注意

- アース線を床に垂らすのは避けるべき

そのままにするリスク

アース線の銅線がむき出しになっている状態を、そのまま放置することは推奨できません。

その理由は、アース線本来の役割が、万が一の際に果たされなくなる可能性があるからです。アース線の最も大切な役目は、家電製品が漏電した際に、流れた電流を安全に地面へ逃がす「避難経路」となることです。

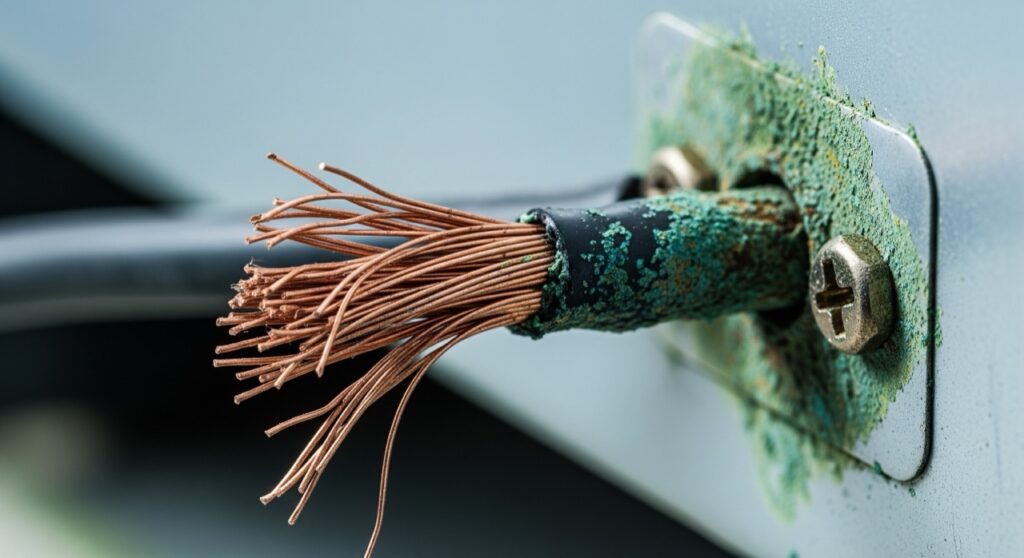

しかし、銅線がむき出しになっていると、湿気などによって腐食やサビが発生しやすくなります。

腐食した部分は電気抵抗が大きくなるため、いざ漏電が起きたときに電流がスムーズに流れず、保護機能が著しく低下する事態が考えられます。

また、露出した銅線は物理的にもろく、少しの力で断線してしまうこともあり、安全装置としての信頼性が損なわれるのです。

むき出しの状態で触るとどうなる?

家電製品が正常に作動している状態であれば、アース線のむき出しになった銅線部分に触れても感電することはありません。

なぜなら、アース線は通常時には電気が流れていないからです。あくまで漏電という異常事態が発生したときの、電気の逃げ道として存在します。

このため、多くの場合で「触っても大丈夫だった」という経験から、危険性が軽視されがちです。

ただし、これはあくまで「漏電していない」という条件付きの安全に過ぎません。

もし内部の配線の劣化などで家電が漏電していることに気づかず、その状態でむき出しの銅線に触れれば、人体が電気の通り道となり、感電する恐れがあります。

したがって、正常時に電気が流れていないからといって、むき出しの状態を安全と判断するのは誤りと言えます。

何が危ないのかを解説

漏電によって引き起こされる危険は、主に「感電」と「火災」の二つです。

感電のリスク

感電は、漏れ出た電気が人体を流れることで発生します。特に、洗濯機や電子レンジ、冷蔵庫など、水気や湿気の多い場所で使われる家電で漏電が起きると、感電のリスクは格段に高まります。

アース線は、漏電時に電流を安全に地面へ逃がすことで感電や火災を防ぐ「安全装置」としての役割が主目的ですが、接地状態が安定することで、電磁波や高周波ノイズの発生を抑える副次的な効果も期待できる場合があります。

特に、オーディオ機器や通信機器などにおいては、アースの有無がノイズ対策の一環として重視されることもあります。

とはいえ、家庭用のアース線は基本的に感電・漏電火災防止を目的として設置されており、ノイズ対策はあくまで二次的な利点と考えるべきです。

火災のリスク

漏電が引き起こすもう一つの重大な危険が火災です。

家電製品から漏れ出た電流が、建物の金属部分や、プラグ周りに溜まったホコリなどを通じて流れ続けると、その部分が発熱します。この熱が近くの可燃物に引火することで、「漏電火災」が発生するのです。

この漏電火災の中でも、特に家庭で注意すべき現象が「トラッキング現象」です。これは、コンセントと電源プラグの間に溜まったホコリが湿気を吸い、電気を通しやすい状態になることで発生します。

プラグの刃の間で微小な火花放電が繰り返され、やがてプラグの樹脂部分が炭化して電気の道(トラック)を形成し、最終的に発火に至ります。

特に冷蔵庫やテレビの裏など、長年差し込んだままになりがちな場所は、ホコリが溜まりやすく特に危険です。

アース線が正しく接続されていれば、万が一漏電が発生した際に、これらの異常な電流を速やかに地面へと逃がす安全な経路が確保されます。

これにより、漏電箇所での発熱を抑え、トラッキング現象を含めた漏電火災のリスクを大幅に軽減することができるのです。

アース線を床に垂らすのは避けるべき

アース線が長すぎる場合でも、そのまま床に垂らしておくのは避けるべきです。

床にだらりと垂れ下がった状態では、人が通行する際に足を引っ掛けてしまう可能性があります。これにより、アース線がコンセントの端子部分から抜けたり、内部で断線したりする原因となります。

また、床を掃除する際に掃除機で吸い込んでしまったり、家具を動かした際に下敷きになって被覆が損傷したりするリスクも考えられます。

特に水回りでは、床に垂れたアース線が水に濡れることで腐食を早めることにもつながりかねません。適切な長さに調整して、すっきりと接続することが安全上望ましいでしょう。

「アース線がむき出しで大丈夫?」を解決する対処法

- 電子レンジやエアコン室外機の事例

- アース線の正しい付け方と配線方法

- アース線の皮の剥き方とハサミで切る際のコツ

- 絶縁テープを使った簡単な補修

- 作業を行う上での重要な注意点

- まとめ:「アース線むき出しは大丈夫?」の答え

電子レンジやエアコン室外機の事例

電子レンジやエアコンの室外機の事例(中略)アース線の接続は、電気用品安全法に基づく表示義務や、メーカーの取扱説明書に「必ず接続すること」と明記されている場合が多く、実質的に義務化に近い形で扱われています。

特に、水気・湿気の多い場所や高電圧を扱う製品では、安全上の理由から接続が強く推奨されます。

漏電した場合のリスクが他の家電に比べて高いため、安全確保の観点から欠かせません。また、エアコンの室外機もアース接続が必須とされる代表例です。

屋外に設置され、雨風に直接さらされるため、内部の電気部品が水濡れや湿気によって劣化し、漏電を引き起こす可能性が屋内の家電よりも高くなります。

アース線を接続しておくことで、落雷による過電流(サージ)から機器を保護する効果も期待できるのです。

アース線の正しい付け方と配線方法

むき出しになったアース線を既設の端子に再接続する軽微な補修作業であれば、特別な資格は不要です。

ただし、壁の中の配線やコンセント本体の交換、アース端子の新設などを伴う作業は、「電気工事士法」に基づき資格が必要です。無資格での工事は法令違反となるため注意してください。

作業前には、必ず家電の電源プラグをコンセントから抜いてください。

ネジ式の場合

- カバーを開けてネジを緩める

まず、アース端子のカバーを開けます。次に、プラスドライバーを反時計回りに回して、中のネジを少し緩めます。ネジを完全に外してしまわないよう注意しましょう。 - アース線を巻きつける

アース線の先端を「J」の字を逆さにしたような形に曲げ、緩めたネジの軸に引っ掛けるように巻きつけます。 - ネジを締めて固定する

アース線が外れないように指で押さえながら、ドライバーを時計回りに回してネジをしっかりと締めます。 - カバーを閉じる

最後にカバーを閉じて完了です。軽く引っ張って抜けないことを確認してください。

ワンタッチ式の場合

- カバーを開ける

端子のカバー(フタ)を開けます。 - アース線を差し込む

カバーの中にある差込口に、アース線の銅線部分をまっすぐのまま奥までしっかりと差し込みます。 - カバーを閉じる

カバーを閉じれば完了です。こちらも、軽く引っ張って接続が確実か確認しましょう。

アース線の皮の剥き方とハサミで切る際のコツ

アース線が長すぎたり、銅線の露出部分が不適切だったりする場合は、調整が必要です。

まず、適切な長さですが、アース線の銅線が露出する部分は1cmから1.5cm程度が目安です。これより短いと接続が不十分になり、長すぎると他の端子に触れてショートする危険があります。

多くのコンセントのアース端子部分には、適切な長さを測るためのゲージ(目印)が付いているので、参考にすると良いでしょう。

長すぎる銅線や傷んだ先端は、ニッパーやハサミで切ることで調整します。その後、ワイヤーストリッパー、あるいはカッターナイフで慎重に、緑色の被覆(皮)だけを1cmから1.5cmほど剥きます。

このとき、中の細い銅線(芯線)を傷つけないように注意するのがコツです。被覆を剥いたら、芯線がばらけないように、指でしっかりとねじり合わせておきましょう。

絶縁テープを使った簡単な補修

アース線の被覆が破れたり、途中で断線してしまったりした場合、絶縁テープを使って応急処置をすることも可能です。

まず、補修したい箇所の両端の被覆を少し剥いて銅線を露出させ、銅線同士をしっかりとねじり合わせます。

その後、接続部分の銅線が完全に隠れるように、絶縁テープを少し引っ張りながら何層にもわたってきつく巻き付けます。

ただし、これはあくまで一時的な応急処置であり、長期的な安全性は確保できません。絶縁テープは時間とともに粘着力が弱まったり硬化したりして、絶縁性能が低下する恐れがあります。

恒久的な安全を確保するためには、新しいアース線に交換するか、専用の接続コネクタを使用するのが望ましい方法です。

作業を行う上での重要な注意点

アース線の取り扱いには、安全のために必ず守るべきいくつかの重要な注意点があります。

最も大切なのは、作業を始める前に、必ず対象の家電製品の電源プラグをコンセントから抜くことです。これを怠ると、思わぬ事故につながる可能性があります。

なお、アース端子に複数のアース線をまとめて接続するケースもありますが、家庭用コンセントの端子形状やメーカーの設計範囲内であれば問題ありません。

ただし、ワンタッチ式端子のように差込口の数が決まっているタイプでは、無理に複数本を押し込むと接触不良や緩みによるトラブルの原因になるため、必ず製品の仕様に従って正しく接続しましょう。

アース線を接続する場所を絶対に間違えてはいけません。以下の表に示す場所への接続は、法律で禁止されており、重大な事故を引き起こすため絶対に行わないでください。

| 接続禁止の場所 | なぜ危険なのか |

|---|---|

| ガス管 | 漏電時にガスに引火し、爆発する恐れがあるため |

| 水道管 | 近年は樹脂管が多く接地効果がない。金属管でも感電や漏水の原因になるため |

| 電話線のアース | 落雷時に雷の電流が逆流し、家電の故障や火災を引き起こす可能性があるため |

| 避雷針 | 落雷時の膨大なエネルギーが屋内に流れ込み、非常に危険なため |

もし、壁のコンセントにアース端子自体がない場合は、専門の資格を持つ電気工事士による設置工事が必要です。自分で工事を行うことは法律で禁じられていますので、必ず専門業者に依頼しましょう。

横浜・川崎エリアで業者をお探しの方へ

横浜市周辺でアース端子の増設やコンセント交換をご検討の際は、私たち「横浜電気工事レスキュー」にお任せください。

有資格者が安全第一で、確実なアース工事を行います。

コンセントの施工事例もご紹介しておりますので、ぜひ参考にしてください。

まとめ:「アース線のむき出しは大丈夫?」の答え

この記事では、アース線がむき出しになっている状態の危険性と、その対処法について解説しました。最後に、本記事の要点をまとめます。

- アース線がむき出しでも正常時は感電しない

- しかし漏電した場合は感電や火災の重大な危険がある

- むき出し部分は腐食や断線しやすく本来の性能を発揮できない

- 安全のため放置は推奨されず簡単な修理が可能

- 修理作業の前には必ず家電の電源プラグをコンセントから抜く

- 必要な工具はドライバーやニッパーなどで簡単に揃えられる

- 銅線の露出部分は1cmから1.5cmが適切な長さの目安

- 余分な銅線はハサミやニッパーでカットして調整する

- アース端子にはネジ式とワンタッチ式があり付け方が異なる

- 壁のコンセントにアース端子がない場合は電気工事士による工事が必要

- 賃貸物件の場合は勝手に工事せず管理会社や大家にまず相談する

- ガス管や水道管、電話線のアースへの接続は大変危険なため絶対にしない

- 一つのアース端子に複数のアース線をまとめて接続することは問題ない

- アース線は感電防止だけでなく電磁波やノイズを抑制する効果も期待できる

- アース線の正しい接続は安全に家電を使い続けるための第一歩である