エアコンの室外機を屋根置きにするデメリットと費用・対策を解説

2階の部屋に新しいエアコンを設置したいけれど、ベランダがない、あるいは室外機を置くための十分なスペースが確保できずにお困りではありませんか。

このような状況で有力な選択肢として浮上するのが、室外機の「屋根置き」です。

しかし、この設置方法には、スペースを節約できるという魅力的なメリットの裏に、あまり知られていない多くのデメリットや将来的なリスクが潜んでいます。

見た目がダサい、運転音がうるさいといった感覚的な問題から、具体的な費用、そして最も懸念される台風による落下リスクまで、検討すべき課題は山積みです。

そもそも、室外機はどこに置くとダメなのかという基本的な疑問についても、正確な知識が求められます。さらに、適切な固定方法や専用カバーの本当の効果、DIYで対策できるのかといった点も気になるところです。

本記事では、壁付けや壁掛け、二段置き、吊り下げ、さらにエアコンが2階で室外機を1階に設置する立ちおろしなど、他の方法とも比較しながら解説します。

屋根置きが本当にあなたの家にとって最適な選択なのかを、あらゆる角度から徹底的に検討していきます。

記事のポイント

- 屋根置きのメリットと、それを上回る可能性のある知られざるデメリット

- 屋根置き設置にかかる具体的な費用内訳と、見落としがちな追加料金

- 壁掛けや立ちおろしなど、他の設置方法との客観的な比較

- 後悔しないために必須となる安全対策と、長期的な視点での最適な選択肢

- 1. 知っておくべきエアコンの室外機を屋根置きにするデメリット

- 1.1. 屋根置きのメリットと設置を考える状況

- 1.2. ダサい?うるさい?外観と騒音の問題点

- 1.2.1. 外観(見た目)の問題

- 1.2.2. 騒音・振動の問題

- 1.2.3. 振動対策は工事契約の必須項目

- 1.3. 台風時の落下リスクと安全性の確保

- 1.3.1. 落下事故は「対物」では済まない「対人」事故

- 1.3.2. ⒈【前提】信頼できる専門業者による「完璧な」施工

- 1.3.3. ⒉【強く推奨】万が一に備える「落下防止ワイヤー」の設置

- 1.3.4. ⒊【義務】継続的な「定期メンテナンス」の実施

- 1.4. 効率が落ちる!室外機はどこに置くとダメ?

- 1.4.1. 1. 直射日光を遮るものが何もない、灼熱地獄の場所

- 1.4.2. 2. 排出した熱風が逃げ場を失う、囲まれた場所

- 1.4.3. どうすれば効率低下を防げるのか?

- 1.5. 壁付け・壁掛け・2段・吊り下げとの比較

- 2. エアコンの室外機を屋根置きにするデメリットの対策と費用

- 2.1. 室外機カバーの設置とその効果とは

- 2.1.1. ⒈【節電効果】冷房効率の向上と電気代の抑制

- 2.1.2. ⒉【保護効果】本体の保護と劣化の抑制

- 2.1.3. カバー選びの最重要ポイント:通気性を絶対に犠牲にしない

- 2.2. 安全な固定方法と設置時の注意点・対策

- 2.2.1. 1.【部材選定】長期的な耐久性を左右する架台と金具

- 2.2.2. 2.【固定技術】最も重要!屋根の構造体(下地)への確実な固定

- 2.2.3. 3.【防水処理】雨漏りを防ぐ生命線

- 2.2.4. 施主ができる究極の対策:徹底した「業者選び」

- 2.3. エアコン2階で室外機1階設置との違い

- 2.4. 屋根置き設置にかかる費用の内訳

- 2.4.1. 屋根置き設置で発生する主な追加費用(料金はあくまで目安)

- 2.4.2. 【要注意】「仮設足場」が必要な場合は費用が桁違いに!

- 2.5. 室外機カバーのDIYは可能?注意点

- 2.5.1. DIYの魅力(メリット)

- 2.5.2. DIYの看過できない注意点と致命的なリスク

- 2.6. エアコンの室外機を屋根置きにするデメリットの総括

知っておくべきエアコンの室外機を屋根置きにするデメリット

- 屋根置きのメリットと設置を考える状況

- ダサい?うるさい?外観と騒音の問題点

- 台風時の落下リスクと安全性の確保

- 効率が落ちる!室外機はどこに置くとダメ?

- 壁付け・壁掛け・2段・吊り下げとの比較

屋根置きのメリットと設置を考える状況

エアコン室外機の屋根置きという選択肢が生まれる背景には、主に「物理的な制約」と「美観への配慮」という二つの動機が存在します。

この設置方法が持つ最大のメリットは、疑いようもなく地上やベランダのスペースを完全に他の目的のために解放できる点にあります。

例えば、限られた庭のスペースを家庭菜園やガーデニング、あるいは子供たちが安全に遊べるプレイスペースとして最大限に活用したいと考えるご家庭にとって、地面に鎮座する室外機は悩みの種です。

同様に、マンションやアパートのベランダで、洗濯物を干すスペースや、リラックスするためのカフェスペースを確保したい場合にも、室外機がその計画の障害となることは少なくありません。

特に地価の高い都市部の狭小住宅では、この省スペースというメリットが、他のデメリットを上回る決定的な要因となることもあります。

また、建物のデザイン性を重視する方にとっては、地上レベルから室外機やそこにつながる無骨な配管が見えなくなるという美観上の利点も大きな魅力です。

設計士と作り上げたこだわりの外観を、生活感のある設備で損ないたくないというニーズに応える選択肢となり得ます。

このように、屋根置きは主に「スペースの確保」と「外観の維持」という、明確で強い目的意識がある場合に検討される、いわば課題解決型の一つの手段といえるでしょう。

ただ、忘れてはならないのは、これらのメリットはあくまで「理想的な施工」が行われた場合にのみ享受できるということです。

後述する数々のデメリットや潜在的なリスクを理解し、それらを克服するための適切な対策と追加コストを許容できるかどうかが、この選択を成功させるための重要な鍵となります。

メリットの裏側にある現実から目を背け、安易に判断することは絶対に避けましょう。

ダサい?うるさい?外観と騒音の問題点

屋根置きのデメリットとして、多くの人が直感的に懸念するのが「見た目の問題」と「音の問題」です。これらは生活の質(QOL)に直接影響するため、軽視できません。

外観(見た目)の問題

「屋根の上なら地上から見えないだろう」と安易に考えがちですが、実際には建物の立地や周囲の環境、見る角度によって、かえって室外機が悪目立ちしてしまうケースが多々あります。

例えば、坂道の途中に建つ家や、隣接する建物が高い位置にある場合、意図せず屋根の上が丸見えになってしまうことがあります。

屋根という本来は何もない空間に、無機質な機械が一つだけポツンと乗っている様は、建物の美しいシルエットを破壊し、調和を乱す原因となります。

この状態を「ダサい」と感じるかどうかは主観の問題ですが、一度設置してしまうと簡単には動かせないため、後から「こんなはずではなかった」と後悔する方は少なくありません。

騒音・振動の問題

外観よりもさらに深刻で、生活に実害を及ぼす可能性があるのが騒音と振動です。室外機は、内部のコンプレッサーやファンが作動する際に、必ず音と微細な振動を発生させます。

地面置きであれば、その振動は大地に吸収されますが、屋根置きの場合は全く異なります。

発生した振動が設置用の金属架台を通じて屋根の構造体(垂木や梁)にダイレクトに伝わり、屋根材や天井がスピーカーの振動板のように共振・共鳴してしまうのです。

その結果、「ブーン」という低い唸り音や「ガタガタ」という振動音が、特に静かな夜間、直下の寝室やリビングに響き渡るというトラブルが後を絶ちません。

一度気になり始めると、その音が気になって眠れなくなったり、在宅中に常にストレスを感じたりと、深刻な問題に発展しかねません。

振動対策は工事契約の必須項目

騒音や振動を抑えるためには、「防振ゴム」や「防振パッド」の設置が有効です。

室外機の脚と架台の間に防振素材を挟むことで、建物への振動伝達を軽減できます。多くの施工業者も推奨しており、設置を依頼する際は防振対策の有無や方法を事前に確認することが望ましいでしょう。

運転音の感じ方には非常に大きな個人差があるため、「業者さんが大丈夫と言ったから」という言葉を鵜呑みにするのは危険です。

ご自身やご家族の中に音に敏感な方がいる場合は、屋根置きという選択肢自体を再検討することを強く推奨します。

台風時の落下リスクと安全性の確保

エアコン室外機の屋根置きを検討する上で、技術的な問題や費用の問題を差し置いても、最も真剣に、そして最優先で向き合わなければならないデメリットが、機器の落下という生命に関わるリスクです。

屋根の上は、建物の中でも特に直射日光や風雨、雪などの影響を強く受ける場所です。夏場は屋根表面温度が60〜80℃近くまで上昇することもあり、紫外線や酸性雨によって外装や金属部品の劣化が加速します。

室外機本体だけでなく、架台や固定金具も腐食や締結力低下のリスクが高く、複数の空調業者も「屋根置きは地上置きより劣化が早い」と注意喚起しています。耐食性素材の選定と定期点検が欠かせません。

そのような経年劣化が進んだ状態で、もし大型の台風による想定外の暴風や、突発的な大地震の強い揺れに見舞われたらどうなるでしょうか。

劣化した固定部が機器の重量と外部からの暴力的な力に耐えきれず、重さ約30kgにもなる金属の塊が、屋根から地上へ落下するという最悪の事態が現実となり得ます。

落下事故は「対物」では済まない「対人」事故

この落下事故が引き起こす結果は、単なる「エアコンの故障」や「自宅の破損」では済みません。

もしその落下地点に人がいれば、命を奪いかねない重大な人身事故となります。被害者は家族かもしれませんし、お隣の住人や、家の前を偶然通りかかった全く無関係の通行人かもしれません。

そうなった場合、設置者であるあなたには、計り知れない道義的、そして法的な責任がのしかかります。

このリスクは、屋根置きを選ぶ上で絶対に「あり得るかもしれない」ではなく、「起こしてはならない」レベルで考えなければならない最重要課題です。

この破滅的なリスクを回避し、安全を確保するためには、以下の三位一体の対策が不可欠となります。

⒈【前提】信頼できる専門業者による「完璧な」施工

耐食性に優れた「ZAM®鋼板」やステンレス製の金具・ボルトといった高品質な部材を使用することはもちろん、それらを屋根の構造体(下地)へ確実に固定する技術を持つ、経験豊富な業者を選ぶことが絶対的な大前提です。

⒉【強く推奨】万が一に備える「落下防止ワイヤー」の設置

完璧な施工をしても、想定を超える自然災害は起こり得ます。

専門業者やメーカーの多くが、強風や地震などの非常時に備え、架台の固定部が破損しても室外機が落下しないよう、転倒・落下防止用のワイヤーや金具の併用を推奨しています。

完璧な施工を行っても、台風や突風、地震など想定外の外力は起こり得るため、フェイルセーフとしてこの対策を組み込むことは安全確保の観点から望ましいとされています。

⒊【義務】継続的な「定期メンテナンス」の実施

設置して終わりではありません。

少なくとも数年に一度は専門家による点検を依頼し、固定金具の錆やボルトの緩み、架台の劣化具合などをチェックし、必要であれば部品交換や補修を行うことが、設置者としての義務といえるでしょう。

安全は何よりも優先されるべきです。初期費用や維持費を惜しまず、考えうる限りの万全な安全対策を講じること。それが、屋根置きという特殊な設置方法を選ぶ者が負うべき最低限の責任です。

効率が落ちる!室外機はどこに置くとダメ?

エアコンが快適な冷風や温風を生み出す心臓部は、実は室外機にあります。この室外機のパフォーマンスが、エアコン全体の性能、そして毎月の電気代を直接左右します。

特に、環境が厳しい屋根の上は、何も考えずに設置するとエアコンの効率を著しく低下させるワーストな条件が揃いやすい場所なのです。

効率を最大限に引き出すため、室外機を絶対に置いてはいけない、あるいは性能が著しく落ちるNGな設置場所の条件を具体的に見ていきましょう。

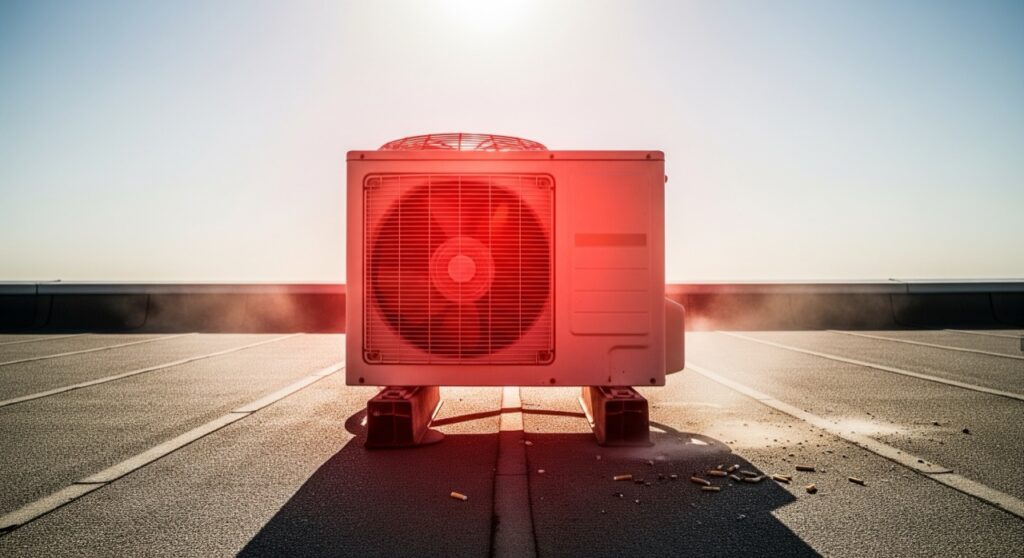

1. 直射日光を遮るものが何もない、灼熱地獄の場所

夏場の屋根は、素材によっては表面温度が60℃、場合によっては80℃近くにも達する、まさにフライパンのような状態です。室外機の役割は、室内の熱を吸い取って外に効率よく「捨てる」こと(熱交換)。

しかし、周囲の空気自体が灼熱地獄と化していると、熱をうまく捨てることができなくなります。

行き場を失った熱を抱えたまま、エアコンは設定温度に到達させようと、心臓部であるコンプレッサーを必死に、そして長時間動かし続けます。

これは、人間がサウナの中で全力疾走するようなもので、冷房効率が大幅に低下し、電気代がみるみる高騰する最悪のパターンです。

2. 排出した熱風が逃げ場を失う、囲まれた場所

室外機の周りには、空気がスムーズに循環するための「呼吸スペース」が必要です。

多くのメーカーは、機種ごとに室外機の前面・背面・側面に確保すべき「必要離隔距離」を定めています。数値は製品やメーカーによって異なるため、必ず取扱説明書や施工説明書で確認する必要があります。

もし、屋根の上であっても、煙突や壁、他の設備などに近すぎてこのスペースが確保できないと、室外機が排出した熱風がその場に滞留し、逃げ場を失います。

そして、その熱い空気を再び吸い込んでしまう「ショートサーキット」という悪循環に陥ります。

これでは、いくら運転しても効率的な熱交換は望めず、性能低下や機器のオーバーヒート、最終的には故障につながる深刻な問題を引き起こします。

どうすれば効率低下を防げるのか?

これらの問題を解決し、屋根置きでも効率をできるだけ維持するための対策は明確です。

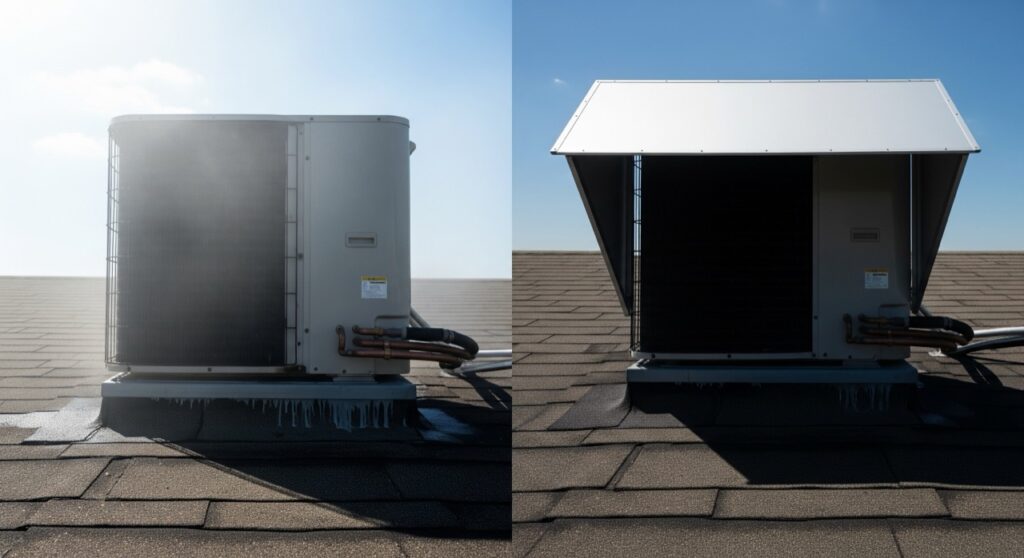

- 日除けの戦略的設置

- 室外機専用の「日除けカバー(遮熱パネル)」や、少し離した位置に「サンシェード」を設置し、直射日光を物理的に遮断することが最も効果的です。日陰を作るだけで、室外機周辺の温度は劇的に下がります。

- 通気スペースの絶対確保

- 設置を依頼する際は、業者に「メーカー指定の離隔距離を必ず守ってください」と明確に伝えることが重要です。また、設置後も室外機の周りには絶対に物を置かないようにしましょう。

これらの基本的な条件を満たせない場所に設置することは、高性能なエアコンの能力を自ら封じ込め、無駄な電気代を未来永劫払い続けることと同義です。

設置場所の選定は、単なる「置き場所決め」ではなく、「エアコンの性能を決定づける最重要プロセス」として、最大限の注意を払って判断する必要があります。

壁付け・壁掛け・2段・吊り下げとの比較

「室外機を置くスペースが地上にない」という問題に直面したとき、選択肢は屋根置きだけではありません。他にもいくつかの特殊な設置方法が存在します。

それぞれに異なるメリット・デメリット、そしてコストがあるため、フラットな視点で比較することが大切です。

ご自身の住居環境や何を最も重視するか(安全性、コスト、見た目、メンテナンス性など)によって、最適な解決策を見極めることが極めて重要です。

ここでは、代表的な特殊設置方法を屋根置きと比較してみましょう。

| 設置方法 | 概要 | メリット | デメリット | 費用目安(追加料金) |

|---|---|---|---|---|

| 屋根置き | 1階の屋根などに専用架台で設置 | ・地上スペースを確保できる ・美観を損ねにくい場合がある | ・高コスト、高リスク ・効率低下、騒音、落下の危険 ・メンテナンスが極めて困難 | 15,000円~30,000円 |

| 壁掛け(壁面) | 外壁にL字型金具を取り付け設置 | ・地上スペースを確保できる ・ベランダがない部屋でも対応可能 | ・壁の強度が絶対条件 ・振動/騒音が室内に響きやすい ・高所作業で費用が高額になる | 16,000円~30,000円 |

| 天吊り | ベランダの天井から吊り下げて設置 | ・ベランダの床面を広く使える ・通気性を確保しやすい | ・設置できる建物が限られる(吊り下げ用ボルトが必須) ・修理や交換の作業が困難 | 16,000円~25,000円 |

| 二段置き | 専用ラックで室外機を上下に重ねる | ・1台分のスペースに2台設置可能 | ・下段の室外機の通気性が悪化しやすい ・振動が伝わりやすい ・修理時の作業性が極端に悪い | 19,000円~35,000円 |

| 立ちおろし (2階→1階設置) | 2階の室内機から1階の地面へ配管を伸ばす | ・地上設置のため安全性が高い ・メンテナンスが容易で安価 | ・配管が長くなり効率低下の懸念 ・外壁に長い化粧カバーが目立つ ・配管延長費用が高額になる | 3,300円~/m(総額で高くなることも) |

この比較表は、各設置方法の特徴を一般的な傾向としてまとめたものであり、実際の条件や結果は建物構造・周辺環境・使用機種・施工方法によって異なります。

いずれの特殊設置もメリットとデメリットがあり、何を優先するかによって評価は変わります。具体的な安全性や効率、費用は、現地調査と施工業者の見積もりで必ず確認してください。

例えば、壁掛けは省スペースを実現できますが、屋根置きと同様に騒音・振動のリスクを抱えています。立ちおろしは安全性とメンテナンス性に優れる一方で、効率低下と外観の問題がついて回ります。

これらの選択肢を客観的に比較し、「他の方法では解決できず、屋根置きのリスクとコストを許容できる」と判断した場合にのみ、屋根置きを選択肢とすべきです。安易な判断は将来の後悔につながります。

エアコンの室外機を屋根置きにするデメリットの対策と費用

- 室外機カバーの設置とその効果とは

- 安全な固定方法と設置時の注意点・対策

- エアコン2階で室外機1階設置との違い

- 屋根置き設置にかかる費用の内訳

- 室外機カバーのDIYは可能?注意点

- エアコン室外機屋根置きデメリットの総括

室外機カバーの設置とその効果とは

屋根置きに伴う複数のデメリット、特に避けがたい「運転効率の低下」と、過酷な環境による「機器の早期劣化」に対して、手軽かつ効果的な対策として真っ先に挙げられるのが室外機カバー(日除けパネル)の設置です。

このシンプルなアイテムを設置することで、主に以下の二つの重要な効果が期待でき、長期的な視点でのコスト削減と機器の延命に貢献します。

⒈【節電効果】冷房効率の向上と電気代の抑制

繰り返しになりますが、夏場の強烈な直射日光は室外機の天敵です。室外機カバーで物理的な日陰を作り出すことにより、本体や周辺の温度上昇を劇的に抑制できます。

これにより、熱交換の効率が本来のレベル近くまで回復し、コンプレッサーにかかる無駄な負荷が軽減されます。

その結果、エアコンがより少ないエネルギーで効率よく部屋を冷やせるようになり、毎月の消費電力を抑え、電気代の節約に直結するのです。

環境省のデータや大手空調メーカーの試験によれば、日除けによって冷房時の消費電力が約10%削減されたという報告もあります。

エアコンの電気代を賢く節約する方法について、大手空調メーカーのダイキン工業も公式サイトで詳しく解説しています。(参考:エアコンの電気代を節約するポイント | 空気のお悩み調査隊がゆく! | ダイキン工業株式会社)

⒉【保護効果】本体の保護と劣化の抑制

屋根の上では、紫外線や酸性雨、鳥のフンなど、室外機の筐体を劣化させる要因が常に存在します。室外機カバーは、これらの外的要因から本体を直接保護する「盾」の役割を果たします。

プラスチック部分の白化やひび割れ、塗装の色褪せや剥がれ、金属部分の錆びなどを防ぎ、機器全体の美観と耐久性を長期間維持することに繋がります。

機器をきれいに、そして長く使い続けるためには非常に有効な投資といえます

カバー選びの最重要ポイント:通気性を絶対に犠牲にしない

ただし、室外機カバーであれば何でも良いというわけではありません。選び方を間違えると、良かれと思ってやったことが逆効果になる最悪の事態を招きます。

特に注意すべきは、デザイン性重視の木製などで、室外機全体をすっぽりと覆ってしまう「箱型」のカバーです。

これらは見た目はおしゃれかもしれませんが、内部に熱がこもりやすく、空気の流れを著しく阻害する可能性があります。

通気性が悪化すれば「ショートサーキット」現象を引き起こし、効率は改善するどころか、むしろ大幅に悪化してしまいます。

屋根置きのようにシビアな環境では、室外機の上部だけを覆うシンプルな「屋根型(トップカバータイプ)」や、空気力学を考慮して設計された通気性の高い製品を選ぶことが絶対条件です。

空気の流れを妨げないことが、カバー選びの鉄則と心得ましょう。

幸い、高性能なカバーでも数千円程度から購入可能で、非常にコストパフォーマンスの高い対策です。

設置する際は、台風などの強風で飛ばされて凶器とならないよう、説明書に従って本体や架台に確実に固定することも忘れないでください。

安全な固定方法と設置時の注意点・対策

屋根置き設置の安全性と耐久性は、100%、施工業者の技術力、経験、そして誠実さにかかっていると言っても決して過言ではありません。

一度設置してしまえば見えなくなる部分だからこそ、どのような施工が行われるのかを施主が理解し、信頼できる業者に依頼することが何よりも重要です。

安全を確保するための核心となる固定方法と、施主として絶対に押さえておくべき注意点・対策を解説します。

1.【部材選定】長期的な耐久性を左右する架台と金具

まず、設置に使用する架台(置き台)やボルト、ナットといった部材の選定が最初の関門です。

安価なスチール製の部材は、数年で錆びて腐食し、強度を著しく失います。長期的な安全性を確保するためには、初期費用が多少高くなったとしても、耐食性に優れた素材を選ぶことが絶対条件です。

具体的には、亜鉛・アルミニウム・マグネシウムの合金めっき層により、極めて高い防錆性能を持つ「ZAM®(ザム)鋼板」や、言わずと知れた「ステンレス(SUS304など)」製の部材を指定するのが賢明な選択です。

2.【固定技術】最も重要!屋根の構造体(下地)への確実な固定

これが施工品質の心臓部です。熟練した業者とそうでない業者で、最も差が出るのがこの工程です。架台を固定する際、屋根の表面材である瓦やスレート、金属板にビスを打つだけでは、全く話になりません。

これは豆腐に釘を打つようなもので、機器の重みや振動、風の力ですぐに緩み、脱落の原因となります。

正しくは、その表面材を貫通させ、さらにその下にある家の骨格である「垂木(たるき)」や「母屋(もや)」といった木製の構造躯体にまで届く、十分な長さと太さを持つビスで、ガッチリと固定する必要があります。

この「下地を探し出し、確実に捉える」技術こそが、プロの仕事なのです。

3.【防水処理】雨漏りを防ぐ生命線

屋根にビスを打つということは、家の防水層に穴を開ける行為に他なりません。この部分の防水処理が甘いと、数年後に雨漏りという深刻な二次被害を引き起こします。

ビスの頭やその周囲には、耐久性・追従性の高い「変成シリコーン系」などの高品質なシーリング材を、隙間なくたっぷりと充填することが絶対条件です。この処理を丁寧に行うかどうかに、業者の誠実さが表れます。

施主ができる究極の対策:徹底した「業者選び」

これらの専門的で重要な作業内容を、施主が屋根の上で常に監視し、その品質を判断することは不可能です。

だからこそ、施主が全力を注ぐべき最大の対策は、「屋根置き工事の施工実績が豊富で、圧倒的に信頼できる優良な専門業者を見つけ出すこと」なのです。

複数の業者から見積もりを取る際には、単に総額を比較するのではなく、以下の点を厳しくチェックしましょう。

- 屋根置き工事の具体的な施工事例(写真など)を提示できるか?

- 使用する架台や金具の材質、防水処理の方法について、こちらが納得するまで具体的に説明してくれるか?

- 工事後の保証制度、特に「施工不良が原因の機器の落下事故や雨漏り」に対する保証が書面で明記されているか?

「安かろう悪かろう」が最も顕著に表れるのが、この種の特殊工事です。目先の数千円をケチった結果、将来的に数十万円、数百万円の損害を被ることがないよう、業者選びには最大限の時間と労力をかけるべきです。

横浜・川崎・東京都南部エリアで業者をお探しの方へ

もし信頼できる専門業者をお探しでしたら、本記事を執筆・監修した私たち「横浜電気工事レスキュー」にぜひ一度ご相談ください。

豊富な屋根置き工事の実績をもとに、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なプランと、安全を第一に考えた責任ある施工をお約束します。

エアコン2階で室外機1階設置との違い

2階の部屋にエアコンを設置したいがベランダがない、という状況で、屋根置きと常に対立候補となるのが、「室外機を1階の地面に設置する」という、通称「立ちおろし」と呼ばれる方法です。

これは、2階の室内機から冷媒配管を壁の外に伸ばし、外壁を伝って1階の地面まで下ろしてきて、そこに設置した室外機に接続する工法です。

屋根置きと立ちおろしは、それぞれに明確なメリットとデメリットがあり、どちらが優れているかは一概には言えず、設置する人の「何を最も重視するか」によってその評価は大きく変わります。

| 比較項目 | 屋根置き | 立ちおろし(2階→1階設置) |

|---|---|---|

| 安全性 | 落下リスクという致命的な危険性を常に内包する。経年劣化や自然災害への備えが不可欠。 | 地面に直接設置するため、落下リスクはゼロ。安全性において圧倒的に優位。 |

| メンテナンス性 | 点検・修理・清掃・交換、全てが高所作業となり、非常に困難かつ高コスト。 | 地上にあるため、全てのメンテナンス作業が容易かつ安価で済む。 |

| 配管長と効率 | 最適に配置すれば配管を短くでき、効率面で有利になる可能性がある。 | 配管が長くなる(通常6m以上)ため、圧力損失により効率が若干低下する懸念がある。 |

| 初期費用 | 高所作業費、専用架台費用などが加算され、高額になりやすい。 | 配管の延長費用(m単位で加算)と化粧カバー代で、結果的に高額になる場合がある。 |

| 外観・見た目 | 屋根の上の異物感が景観を損なう可能性がある。 | 壁を縦に貫く長い配管化粧カバーが、建物の外観に大きな影響を与えやすい。 |

この比較から浮き彫りになるのは、屋根置きが「効率」や「地上スペース」を優先する代わりに「安全性」と「メンテナンス性」を犠牲にしている点です。

一方、立ちおろしは「安全性」と「メンテナンス性」を最優先する代わりに、「効率」と「外観」をある程度犠牲にするという明確なトレードオフの関係があります。

エアコンは一度設置すれば10年以上使う住宅設備です。

その間に、クリーニングや修理、そして最終的には交換の時期が必ずやってきます。そのたびに高額な追加費用と危険な作業を伴う屋根置きと、いつでも気軽にメンテナンスできる立ちおろし。

長期的な視点、いわゆる「ライフサイクルコスト」で考えたとき、どちらが賢明な選択かは自ずと見えてくるはずです。

多くの空調専門家が、物理的に可能であるならば地面への設置を第一に推奨するのは、この長期的なメリットを熟知しているからに他なりません。

屋根置きは、立ちおろしすら不可能な場合の「最後の手段」と位置づけ、まずは立ちおろしでの設置ができないかを徹底的に検討することが、後悔しないための最も確実な道筋といえるでしょう。

屋根置き設置にかかる費用の内訳

エアコンの屋根置き設置を検討する上で、最も気になる点の一つが「一体いくらかかるのか?」という費用面でしょう。

量販店などで見かける「標準取付工事費込み」といった価格は、あくまで「地面置き」や「ベランダ置き」といった最も基本的な設置方法が前提です。

屋根置きは、専門的な技術、特殊な部材、そして危険な高所作業を伴う「特殊工事」に該当するため、標準工事費に様々な追加料金が上乗せされることを覚悟しなければなりません。

後から「こんなはずではなかった」という金額トラブルを避けるためにも、具体的にどのような費用が発生するのか、その内訳を正確に把握しておくことが非常に重要です。

一般的に、標準工事費とは別に、以下のような追加料金が必要となります。

屋根置き設置で発生する主な追加費用(料金はあくまで目安)

- 屋根置き用架台(金具)費用: 15,000円 ~ 25,000円

室外機を屋根の上に水平に、そして安全に固定するための専用架台(置き台)の部材費と、その設置作業費です。材質や形状によって価格は変動します。 - 高所作業費: 5,000円 ~ 10,000円

2階の屋根など、作業員がはしごを使用して行う危険な作業に対する技術料・危険手当です。3階建て以上の場合はさらに高額になることがあります。 - 配管延長費(1mあたり): 3,000円 ~ 4,500円

標準工事に含まれる配管長(通常4m)を超えた場合に、1mごとに追加される料金です。室内機と室外機の位置関係によっては、予想以上に長くなることがあります。 - 配管化粧カバー(追加分): 5,000円 ~ 15,000円

延長した配管を保護し、見た目を整えるためのカバーの追加料金です。曲がり角(コーナーパーツ)が多いほど高くなります。

これらの費用を単純に合計すると、標準工事費とは別に、安く見積もっても30,000円~50,000円程度の追加費用が発生する可能性が高いと認識しておくべきです。

【要注意】「仮設足場」が必要な場合は費用が桁違いに!

最も費用が跳ね上がるケースが、安全な作業スペースを確保するために「仮設足場」の設置が必要だと判断された場合です。

屋根の勾配が急すぎる、屋根材が滑りやすい、隣家とのスペースが狭すぎてはしごがかけられない、といった状況では、安全管理上、足場の設置が必須となります。

この足場の設置・解体費用は、規模にもよりますが15万円~25万円、あるいはそれ以上かかることもあり、エアコン工事全体の費用が当初の想定をはるかに超えることになるため、最大限の注意が必要です。

業者から見積もりを取る際は、「工事一式 ○○円」といったどんぶり勘定の見積もりは絶対に受け入れてはいけません。

上記のような項目が一つ一つ明確に記載されているか、詳細な内訳の提示を求めることが、適正価格を見極め、信頼できる業者を選ぶための第一歩です。

室外機カバーのDIYは可能?注意点

専門業者に依頼すると高額になりがちな屋根置き設置。

せめて周辺機器くらいはコストを抑えたい、あるいは自宅の外観に調和するオリジナルのデザインにしたい、という思いから、室外機カバーのDIY(自作)に関心を持つ方もいらっしゃるかもしれません。

結論から言うと、DIYでカバーを作ることは物理的には可能ですが、プロの視点から見ると、それは多くのリスクを伴う、あまり推奨できない選択です。

DIYの魅力(メリット)

- コスト削減

- ホームセンターで材料を揃えれば、市販の高性能なカバーを購入するよりも費用を抑えられる可能性があります。

- デザインの自由度

- 自宅の壁や屋根の色、庭の雰囲気に合わせて、好きな木材や塗料を選び、世界に一つだけのカバーを作れるという楽しみがあります。

DIYの看過できない注意点と致命的なリスク

しかし、これらのメリットの裏には、専門的な知識なしに手を出した場合に生じる、看過できないリスクが潜んでいます。特に屋根の上という特殊な環境では、そのリスクはさらに増大します。

1.【最重要】通気性(空気の流れ)の絶対的確保

これが素人DIYで最も失敗しがちなポイントです。デザイン性を追求するあまり、見た目の良い箱で室外機をぴったりと覆ってしまうと、空気の吸い込みと排出が著しく妨げられます。

室外機は大量の空気を循環させて熱交換を行うため、この流れを阻害することは、自らエアコンの性能を著しく低下させ、電気代を浪費させる行為に他なりません。

ショートサーキット現象を引き起こし、最悪の場合はコンプレッサーの過負荷による故障に直結します。プロが設計した製品は、この空気力学を計算し尽くして作られています

2.【命に関わる】強風・突風への対策

地上とは比較にならない強風が吹き荒れる屋根の上で、自作したカバーの固定が不十分だった場合、どうなるでしょうか。

台風や突風で煽られたカバーが屋根から吹き飛ばされれば、それはもはやただの木材ではなく、人を傷つけかねない非常に危険な飛散物・凶器と化します。

単に室外機の上に乗せるだけでなく、風圧に耐えうる強度で本体や架台にガッチリと固定する設計と施工が不可欠ですが、これを素人が完璧に行うのは至難の業です。

3.【耐久性】過酷な環境に耐える素材選びと加工

常に紫外線と雨風に晒される環境では、安価な木材はすぐに腐食し、反りや割れが生じます。

屋外での使用に耐えうる耐候性・耐久性の高い木材を選定し、さらに防腐・防水・防UV効果のある高品質な塗料を定期的に塗り直すといった、継続的なメンテナンスが求められます。

これらの専門的な注意点をすべてクリアできる深い知識と確かな技術、そして継続的なメンテナンスを行う覚悟がない限りは、無理にDIYに挑戦するべきではありません。

安全と性能を第一に考えるなら、数千円を投資して、エアコンの性能を損なわないよう専門家が設計した市販の製品を選ぶ方が、結果的に最も安全で賢明な選択であることは間違いないでしょう。

エアコンの室外機を屋根置きにするデメリットの総括

この記事では、エアコン室外機の屋根置きという選択肢について、そのメリットから、見過ごされがちな多くのデメリット、具体的な費用、そして必須となる安全対策に至るまで、多角的に詳しく解説してきました。

最終的な判断を下す前に、本記事の最も重要なポイントをリスト形式で再確認しましょう。

- 屋根置きの最大のメリットは省スペース性

- デメリットは効率低下、騒音、落下リスク、高額な費用など多岐にわたる

- 見た目が悪目立ちしたり、振動音が室内に響いたりする可能性がある

- 台風や地震による落下は最も避けるべき重大なリスク

- 落下防止ワイヤーの設置と定期的な点検は必須

- 直射日光と通気不足はエアコンの効率を著しく低下させる

- 効率低下を防ぐには、通気性を確保した上での日除けカバー設置が極めて有効である

- 屋根置きは壁掛けや立ちおろしなど他の設置方法と比較検討する

- 長期的な安全性とメンテナンス性を考えれば地上設置が最も推奨される

- 室外機カバーは日除けによる効率向上と本体保護に効果的

- 安全な固定には高耐食性の金具を使い、下地に固定することが重要

- 防水処理を怠ると雨漏りの原因になる

- 屋根置きの追加費用は少なくとも2~3万円以上かかる

- DIYは可能だが、通気性の確保と強風対策が絶対条件

- 最終的な判断は、複数の専門業者からの見積もりと説明を比較検討した上で、リスクとコストを十分に理解してから行う