パナソニック製家庭用EV充電器200v完全ガイド!費用及び選び方

- 1. パナソニック製家庭用EV充電器200vの基礎知識

- 1.1. 自宅で充電するメリット

- 1.2. 知っておきたい100vと200vの違い

- 1.3. 6kwと3kwの充電器は何が違う?

- 1.3.1. 将来性を見据えた選択

- 1.4. 実際の充電時間は何時間ですか?

- 1.5. 充電するにはいくらかかりますか?

- 1.5.1. 電費と燃費の1,000km走行コスト比較例

- 2. パナソニック製家庭用EV充電器200vの選び方

- 2.1. 家庭用 おすすめの製品タイプ

- 2.1.1. ケーブル付属タイプ

- 2.1.2. コンセントタイプ

- 2.2. コンセントタイプのメリットと注意点

- 2.2.1. コンセントタイプの注意点

- 2.3. 設置工事にかかる費用はいくらですか?

- 2.3.1.1. 基本工事費の目安

- 2.3.1.2. 製品代の目安

- 2.3.1.3. 追加費用がかかるケース

- 2.3.1. 分電盤から設置場所までの距離

- 2.3.2. 壁の材質と工事内容

- 2.3.3. スタンドタイプの設置

- 2.4. 確認が必須な分電盤の容量

- 2.4.1. 契約アンペア数の確認

- 2.5. 購入前に確認したい対応車種

- 2.5.1. 6kW充電の対応確認は特に重要

- 2.6. パナソニック製家庭用EV充電器200vについての総括

電気自動車の購入を検討する際、多くの方がパナソニック製の家庭用EV充電器200vに注目します。

しかし、自宅への設置を考えると、「100vと200v の違いは何か?」「6kwと3kwのどちらを選ぶべきか?」そして気になる「工事費用や設置料金はいくらですか?」といった疑問が次々と浮かびます。

また、「実際の充電時間は何時間ですか?」という性能面や、「そもそも充電するにはいくらかかりますか?」というランニングコストも知りたいところです。

さらに、製品選びではコンセントタイプで十分なのか、それともケーブル付きの家庭用 おすすめモデルがあるのか迷うこともあるでしょう。

カタログや施工説明書を見ても専門的で分かりにくく、自宅の分電盤で設置や増設が可能なのか、ご自身の電気自動車の対応車種はどれかなど、確認事項は多岐にわたります。

この記事では、そんなあなたの悩みを解決するため、パナソニック製EV充電器に関する情報を網羅的に解説し、失敗や後悔のない充電環境の構築をサポートします。

この記事を読むことで、以下の点が明確になります。

記事のポイント

- パナソニック製EV充電器の製品ラインナップと特徴

- 3kWと6kWの性能差や100Vと200Vの違い

- 設置工事にかかる費用の目安と注意点

- 自宅の環境に最適な充電器の選び方

パナソニック製家庭用EV充電器200vの基礎知識

- 自宅で充電するメリット

- 知っておきたい100vと200v 違い

- 6kwと3kwの充電器は何が違う?

- 実際の充電時間は何時間ですか?

- 充電するにはいくらかかりますか?

自宅で充電するメリット

電気自動車を自宅で充電できる環境を整えることには、多くのメリットが存在します。

最も大きな利点は、充電の利便性が飛躍的に向上することです。ガソリン車のように給油のために外出する必要がなくなり、帰宅後にプラグを差し込むだけで、翌朝には満充電の状態で出発できます。

また、経済的なメリットも大きいです。公共の充電スタンドを利用するよりも、自宅の電気、特に電力会社の提供する夜間割引プランなどを活用することで、充電コストを大幅に抑えることが可能になります。

ガソリン価格の変動に一喜一憂することなく、安定したエネルギーコストでカーライフを送れる点は、長期的に見て大きな安心材料となります。

さらに、近隣に充電ステーションが少ない地域にお住まいの方にとっては、自宅充電設備はもはや必須と言えるかもしれません。

充電のために遠くまで出かける手間や時間を省き、日々の生活にゆとりをもたらします。このように、自宅充電は単なる利便性の向上だけでなく、経済的、時間的な価値を生み出す重要な設備と考えられます。

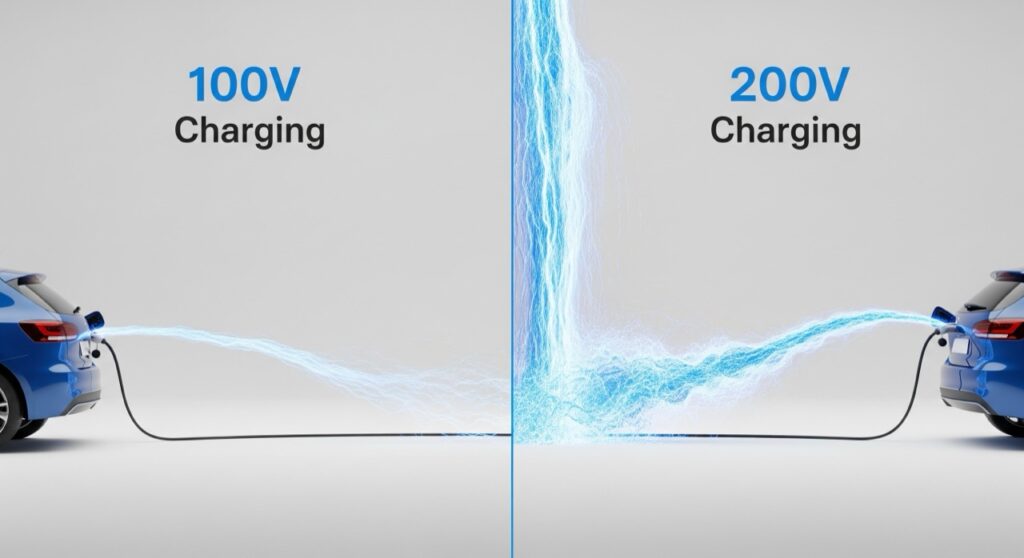

知っておきたい100vと200vの違い

家庭用のEV充電設備を検討する際、まず理解しておくべき基本的な違いが100V電源と200V電源の性能差です。結論から言うと、EVの自宅充電には200Vが圧倒的に推奨されます。

なぜなら、充電速度に大きな差があるからです。電圧(V)は電気を押し出す力を示しており、200Vは100Vの2倍の力を持っています。

これにより、同じ電流でも2倍の電力を供給できるため、充電時間を約半分に短縮できます。

| 電圧 | 標準的な出力 | 40kWhのバッテリーをフル充電する時間の目安 |

|---|---|---|

| 100V(15 A) | 約1.5 kW | 約27時間 |

| 200V(3 kW) | 約3.0 kW | 約13〜14時間 |

上の表が示す通り、100Vでは大容量バッテリーを搭載した近年の電気自動車を満充電にするには、非常に長い時間がかかります。

40kWhの車両でおよそ30〜40時間とされており、実用性は低く、ほとんどの家庭では200Vの導入が推奨されています。日常的に車を利用する場合、一晩で充電が完了しない可能性があるため、実用的とは言えません。

200Vであれば、ほとんどの場合、夜間に充電を開始すれば翌朝までには十分な航続距離を確保できます。そのため、現在家庭用に設置されるEV充電設備のほとんどは200Vが主流となっています。

古い住宅などで200Vの電気が来ていない場合は、追加の電気工事が必要になりますが、EVを快適に利用するためには不可欠な投資と言えます。

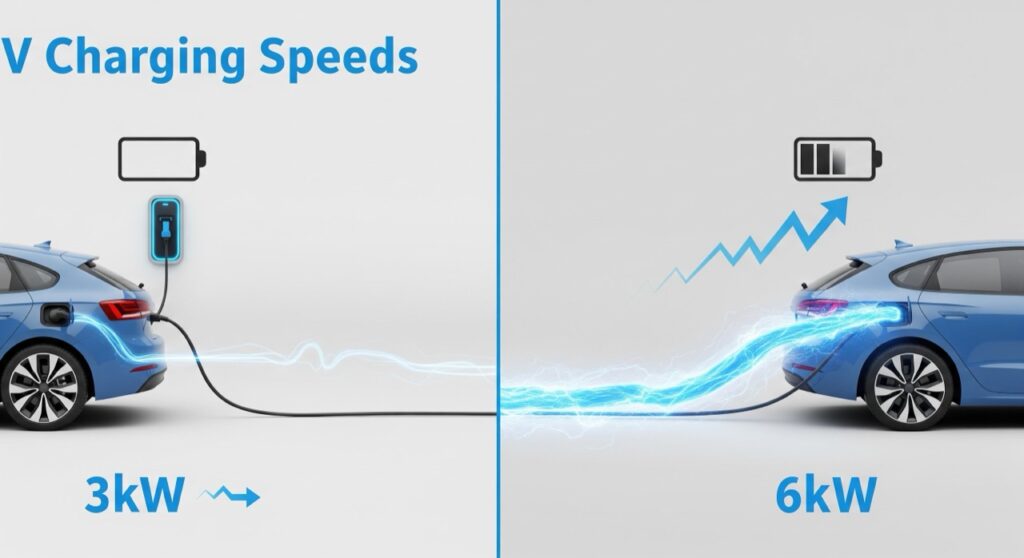

6kwと3kwの充電器は何が違う?

200Vの充電器を選ぶ段階で、次に検討するのが3kWと6kWという出力の違いです。

この数字は充電スピードに直結し、6kWの充電器は3kWの充電器の約半分の時間で充電を完了させることができます。例えば、3kWで満充電に16時間かかる車両であれば、6kWなら約8時間で済みます。

この差は、ライフスタイルによって大きな意味を持ちます。毎日長距離を走行する方や、急な外出に備えたい方にとって、充電時間が短い6kWの設備は非常に心強い存在となります。

ただし、6kW充電の恩恵を受けるためには、譲れない前提条件があります。それは、充電される車両側も6kWの普通充電に対応している必要があるという点です。

もし愛車の性能が3kWまでしか対応していない場合、6kWの充電器を設置しても実際の充電スピードは3kWに制限されてしまいます。

将来性を見据えた選択

ここで考慮すべきは、将来性です。現在所有している車が3kW対応であっても、数年後に乗り換える次のEVは6kW充電に対応している可能性が高いと考えられます。

電気自動車の技術は日進月歩で、バッテリーの大容量化に伴い、より高速な普通充電への対応が進んでいるからです。

3kWから6kWへ後からアップグレードする場合、壁の中の配線からすべてやり直す必要があり、結果的にはるかに高額な費用がかかります。

したがって、初期費用の差が許容範囲であれば、将来を見越して初めから6kW対応の配線工事を行っておくことは、賢明な判断となる可能性があります。

実際の充電時間は何時間ですか?

パナソニック製の充電器を含め、EVの充電時間は「バッテリーの総容量(kWh)÷ 充電器の出力(kW)」という計算式で大まかな目安を算出できます。

ただし、これはバッテリーが空の状態から満充電になるまでの時間であり、実際にはバッテリーの残量や外気温、車両の状態によって変動します。

一般的には、バッテリー残量が80%を超えると、バッテリー保護のために充電スピードが緩やかになる傾向があります。

ここでは、バッテリー容量が40kWhと62kWhの代表的な電気自動車を例に、パナソニックが提供する各出力での充電時間の目安を見てみましょう。

| 車両のバッテリー容量 | 200V 3kWでの出力での充電時間 | 200V 6kW出力での充電時間 |

|---|---|---|

| 40kWh | 約13〜14時間 | 約6.5〜7時間 |

| 62kWh | 約20〜21時間 | 約10〜11時間 |

このように、バッテリー容量が大きくなるほど、充電器の出力の差が充電時間に与える影響も大きくなります。3kWの充電器でも、毎日の通勤で消費する電力量が少なければ、夜間の充電で十分に回復できます。

一方で、週末に長距離ドライブをするなど、バッテリーを大きく消費した際には、6kWの充電器があると、より短時間で次の出発に備えることが可能です。

ご自身の車のバッテリー容量と、普段の走行パターンを照らし合わせて、どの程度の充電時間が必要かを検討することが大切です。

充電するにはいくらかかりますか?

自宅でのEV充電にかかる電気代は、公共の充電スタンドよりも安価になるケースがほとんどです。具体的なコストは「消費電力量(kWh)× 電気料金単価(円/kWh)」で計算できます。

消費電力量は走行距離と車の電費(1kWhあたりに走行できる距離)によって決まります。ここでは一つの例として、一般的な電気自動車(電費6km/kWh)で1,000km走行した場合のコストを、ガソリン車と比較してみます。

電費と燃費の1,000km走行コスト比較例

電気自動車の場合

- 電費:6km/kWh

- 電気料金単価:29〜31円/kWh(2025年度・家庭向け平均単価)

- 計算式:1,000km ÷ 6km/kWh × 31円/kWh = 約5,166円

ガソリン車の場合

- 燃費:22km/L(平成30年度の平均燃費)

- ガソリン価格:171.1円/L(2024年6月時点の例)

- 計算式:1,000km ÷ 22km/L × 171.1円/L = 約7,777円

この比較では、1,000km走行あたり約2,611円、電気自動車の方が安くなります。年間10,000km走行すれば、約26,000円もの差額が生まれる計算です。

さらに、多くの電力会社が提供している深夜割引プランを活用することで、電気料金単価が安い時間帯に充電を行い、コストを一層削減できます。

例えば、夜間の電気代が20円/kWhのプランであれば、1,000km走行のコストは約3,333円まで下がります。

このように、ライフスタイルに合わせて電力プランを見直すことが、EVのランニングコストを最適化する鍵となります。

パナソニック製家庭用EV充電器200vの選び方

- 家庭用 おすすめの製品タイプ

- コンセントタイプのメリットと注意点

- 工事 費用 設置料金はいくらですか?

- 確認が必須な分電盤の容量

- 購入前に確認したい対応車種

家庭用 おすすめの製品タイプ

パナソニックが提供する家庭用のEV充電器は、大きく分けて「コンセントタイプ」と「ケーブル付属タイプ」の2種類に分類されます。

どちらを選ぶかは、初期費用、利便性、そしてデザイン性など、何を重視するかによって変わってきます。

ケーブル付属タイプ

パナソニックのELSEEV(エルシーヴ)シリーズに代表される、充電ケーブルが本体に備え付けられている製品です。最大のメリットは、その圧倒的な使いやすさにあります。

充電のたびに車載の充電ケーブルをトランクから出し入れする必要がなく、帰宅後に充電器のコネクタを車に差し込むだけでスマートに充電を開始できます。毎日の充電がストレスフリーな習慣になるでしょう。

デザインも洗練されたものが多く、住宅の外観を損ないません。ただし、コンセントタイプに比べて初期費用は高価になります。

コンセントタイプ

EV・PHEV充電用として設計された専用の屋外コンセントです。最大のメリットは、導入コストを最小限に抑えられる点です。

充電には車両に付属している車載ケーブルを使用します。設備自体が非常にコンパクトなため、狭い駐車スペースにも設置しやすいという利点もあります。

一方で、充電の都度、車からケーブルを取り出して接続し、終わったら収納するという手間がかかります。

実際の設置イメージや工事の具体的な流れについては、こちらの「パナソニックEV充電用コンセントの施工事例」のページでも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

どちらのタイプがご自身にとって「おすすめ」なのかは、日々の利用頻度や駐車環境、そして予算を総合的に勘案して判断することが求められます。

コンセントタイプのメリットと注意点

前述の通り、コンセントタイプの最大のメリットは、その導入コストの低さです。

パナソニックの屋外コンセント「WK4322」シリーズであれば、製品本体は数千円から購入でき、ケーブル付属タイプと比較して初期投資を大幅に削減できます。

とにかく費用を抑えて自宅充電環境を整えたいという方には、最適な選択肢となります。

また、設備が非常にコンパクトで目立たないため、住宅の外観にこだわりたい方や、駐車スペースが狭く、壁際にぎりぎりまで車を寄せる必要がある場合にも適しています。

パナソニック製品は、ホワイトシルバーやブラックなど複数のカラーバリエーションがあり、外壁の色に合わせて選べるのも魅力です。

コンセントタイプの注意点

一方で、コンセントタイプを選ぶ際にはいくつかの注意点を理解しておく必要があります。最も大きな点は、日々の充電に手間がかかることです。

毎回、車載の充電ケーブルをトランクなどから取り出し、コンセントと車体に接続し、充電が終わればまた収納するという作業が発生します。雨の日や暗い夜間には、この作業が億劫に感じられるかもしれません。

また、車載ケーブルは本来、緊急時や外出先での利用を想定した携帯用機器です。

自宅で毎日抜き差しを繰り返すことは、ケーブルやコントロールボックス部分の摩耗を早め、劣化や故障のリスクを高める可能性があります。

万が一、車載ケーブルが故障した場合、代替品の購入には高額な費用がかかることも念頭に置いておくべきです。利便性と長期的な耐久性の観点から、これらのデメリットを許容できるかを検討することが大切です。

設置工事にかかる費用はいくらですか?

EV充電器の設置にかかる総費用は、「製品代」と「基本工事費」の合計で決まり、選ぶ製品タイプと住宅の状況によって大きく変動します。

基本工事費の目安

分電盤から駐車場までの配線、壁の穴あけなど、標準的な電気工事の費用として約8万円~15万円が一般的な水準です。

製品代の目安

- 【コンセントタイプの場合】

- 製品本体は数千円と安価です。そのため、総費用の目安は**「基本工事費」と合わせて約10万円~15万円となります。

- 【ケーブル付属タイプ(ELSEEVなど)の場合】

- 利便性が高い分、製品本体の価格が10万円以上となります。総費用の目安は、「基本工事費」と合わせて約20万円~30万円以上を見ておくとよいでしょう。

追加費用がかかるケース

分電盤の交換や、高機能なIoT連携モデル(AiSEG2対応など)を導入する場合、総額が45万円を超えることもあります。

分電盤から設置場所までの距離

最も費用に影響する要素です。分電盤が設置されている場所から、充電器を取り付けたい駐車場までの配線距離が長くなるほど、使用する電線や部材が増え、作業の手間もかかるため費用は高くなります。

多くの業者が提示する基本工事費は、配線距離10m~15m以内を想定している場合が多いです。

壁の材質と工事内容

屋内の分電盤から屋外へ配線を出す際に、壁に穴を開ける工事が必要です。壁が木造やサイディングであれば比較的容易ですが、コンクリートの場合は特殊な工具が必要となり、追加費用が発生することがあります。

スタンドタイプの設置

壁付けではなく、駐車場に独立したスタンドを建てる場合は、配線を地中に埋設する工事や、スタンドを固定するためのコンクリート基礎工事が必要となり、費用は大きく上がります。

これらの理由から、広告などで見かける安価な工事費は、最もシンプルな条件での設置を想定していると考えるべきです。

後悔しないためには、必ず契約前に複数の専門業者に現地調査を依頼し、詳細な見積もりを取得して比較検討することが不可欠です。

ちなみに、私たち「横浜電気工事レスキュー」も、横浜市・川崎市を中心にパナソニック製EV充電器の設置工事を承っております。

ご自宅の状況に合わせた正確な費用のお見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

確認が必須な分電盤の容量

EV充電器を安全に設置し、快適に使用するためには、自宅の分電盤の状態を確認することが極めて重要です。特に、分電盤の「空き回路」の有無と「契約アンペア数」の2点は必ずチェックしなくてはなりません。

EV充電器は、安全のために他の家電とは別の専用回路で配線するのが原則です。そのため、分電盤にブレーカーを追加するための空きスペース(空き回路)が必要になります。

もし空きがない場合は、分電盤自体をより大きいものに交換するか、子ブレーカーを増設するためのボックスを追加する工事が発生し、追加費用がかかります。

契約アンペア数の確認

もう一つの重要な点が、電力会社との契約アンペア数です。EVの充電には、3kWタイプでも15A(アンペア)、6kWタイプでは30Aという大きな電流が流れます。

例えば、40Aで契約している家庭で、エアコンや電子レンジなど他の家電を多く使っている時間帯にEVの充電を開始すると、契約アンペア数を超えてしまい、家全体のメインブレーカーが落ちて停電してしまう可能性があります。

現在の電気の使用状況でブレーカーが落ちることがある場合は、契約アンペア数を引き上げることを検討する必要があります。

工事を依頼する業者に分電盤を見てもらい、現在の契約容量で問題ないか、変更が必要かを相談することが、安心してEVライフを送るための鍵となります。

購入前に確認したい対応車種

パナソニック製のEV充電器は、国内外の多くの電気自動車(EV)およびプラグインハイブリッド車(PHEV)に対応しており、高い汎用性を持っています。

充電コネクタの規格は、日本で標準的に採用されている「J1772」タイプに準拠しているため、この規格の普通充電ポートを持つ車両であれば、基本的にはどのメーカーの車でも充電が可能です。

具体的には、日産のリーフやサクラ、三菱のeKクロスEVやアウトランダーPHEV、トヨタのプリウスPHVやbZ4X、さらにはテスラ(別途アダプターが必要な場合があります)やBMW、メルセデス・ベンツといった海外メーカーの多くの車種にも対応しています。

6kW充電の対応確認は特に重要

前述の通り、特に注意が必要なのは6kWの急速な普通充電を検討している場合です。

パナソニックの「ELSEEV hekia S Mode3」などには6kW対応モデルがありますが、この性能を最大限に引き出すには、お使いの電気自動車側も6kWの普通充電に対応している必要があります。

車両によっては、普通充電の受け入れ能力(車載充電器の性能)が3kWに制限されているモデルもあります。その場合、6kWの充電器を設置しても、実際の充電は3kWのスピードで行われます。

将来的な車両の買い替えを見据えて6kW設備を導入するのは有効な考え方ですが、現在の愛車ですぐに高速充電のメリットを享受したい場合は、購入前に必ず車両のスペックを確認することが大切です。

パナソニック製家庭用EV充電器200vについての総括

この記事では、パナソニック製の家庭用200V EV充電器について、その基礎知識から製品の選び方、設置費用に至るまでを解説してきました。最適な充電環境を構築するための要点を、以下にまとめます。

- 自宅充電は公共スタンドより経済的で手軽

- パナソニックは家庭用EV充電器で国内トップシェア(同社公表:電動車両用電力供給システム協議会統計)

- 200V充電は100Vに比べて充電時間が約半分になる

- 6kW充電器は3kWの約半分の時間で充電できる

- 6kWの性能を活かすには車両側も対応が必要

- 将来の買い替えを見据え6kW対応の配線工事も選択肢となる

- 充電器にはコンセントタイプとケーブル付属タイプがある

- コンセントタイプは初期費用が最も安いというメリットがある

- ケーブル付属タイプは日々の充電の手間を大幅に削減する

- 設置工事は法令により、第二種電気工事士以上の有資格者によって行う必要があります。

- 工事費用は10万円前後が目安だが住宅の状況により変動する

- 分電盤から設置場所までの距離が費用に大きく影響する

- 古い分電盤は交換や増設が必要な場合がある

- 購入前に必ず専門業者による現地調査と見積もりを取る

- ご自身の利用頻度と予算に合った最適な製品を選ぶことが大切