分電盤の増設と渡り線について|DIY禁止の理由と費用相場

エアコンを新しく設置したい、キッチンに高出力の家電を増やしたい、そう考えたときに「分電盤にブレーカーの空きがない」という問題に直面することがあります。

そんな時、「分電盤 増設 渡り線」といったキーワードでネット検索し、解決策を探す方もいるでしょう。中には、その情報をもとにDIYでの工事を検討する方もいるかもしれません。

しかし、分電盤の増設工事には、電気工事士法で定められた厳格なルールが存在します。

分電盤の設置や変更、ブレーカーの増設などは「電気工事士法」により有資格者(原則として第二種電気工事士以上)が行うことが義務づけられています。

子ブレーカーの増設方法や配線の太さ、容量、色の選定は専門知識が必須であり、一つ間違えれば火災や感電といった重大な事故につながりかねません。

たとえパナソニック製の6回路増設ボックスや、便利なコネクタ、キャップ、ヒューズといった部材が手に入ったとしても、無資格での作業は法律で禁止されています。

この記事では、分電盤増設と渡り線に関する重要な注意点を網羅的に解説します。

安全な工事のために、専門業者へ依頼する場合の費用相場や、工事のポイントについても詳しく見ていきましょう。

記事のポイント

- 分電盤増設がなぜ専門工事であるべきかの明確な理由

- 渡り線や配線に関する安全を確保するための基礎知識

- 信頼できる専門業者の選び方と工事費用の目安

- エアコンなど専用回路が必要になるケースの具体的な対処法

- 1. 分電盤増設と渡り線の基礎知識とルール

- 1.1. 知っておくべき電気工事のルール

- 1.1.1. 無資格工事が招く災害のリスク

- 1.2. DIYは絶対にNG

- 1.2.1. 1. 火災のリスク

- 1.2.2. 2. 感電のリスク

- 1.2.3. 3. 火災保険が適用されないリスク

- 1.3. エアコン設置で空きがない場合の対処法

- 1.3.1. ⒈分岐ブレーカーを増設する(分電盤内に空きスペースがある場合)

- 1.3.2. ⒉増設用分電盤(増設ボックス)を隣に設置する

- 1.3.3. ⒊分電盤自体を交換する

- 1.4. 配線の太さ・容量・色の選定基準

- 1.4.1. ブレーカーと電線の太さの組み合わせ例

- 1.4.2. 配線の色のルール

- 1.5. 分電盤増設工事における注意点

- 1.5.1. 契約アンペアの確認と見直し

- 1.5.2. 漏電ブレーカーの有無と性能

- 1.5.3. 分電盤の設置場所と将来性

- 2. 分電盤増設で渡り線工事を依頼する前に

- 2.1. 専門業者への依頼と費用の目安

- 2.1.1. 工事内容別の費用相場

- 2.1.2. 信頼できる業者の見極め方

- 2.2. 子ブレーカーの正しい増設方法とは

- 2.2.1. ⒈電源の遮断と検電

- 2.2.2. ⒉ブレーカーの取り付け

- 2.2.3. ⒊渡り線の接続

- 2.2.4. ⒋トルク管理による締め付け

- 2.2.5. ⒌負荷側配線の接続

- 2.2.6. ⒍最終確認と送電

- 2.3. パナソニック製増設用分電盤の特徴

- 2.3.1. 1. 省スペース設計

- 2.3.2. 2. 簡単・確実な接続(プロ向け)

- 2.3.3. 3. 豊富なラインアップ

- 2.4. 6回路タイプの増設盤を選ぶポイント

- 2.4.1. 将来の電力需要を見越す

- 2.4.2. 設置スペースと予算のバランス

- 2.4.3. こんな場合は6回路タイプを検討

- 2.5. コネクタやキャップ、ヒューズの役割

- 2.5.1. コネクタ(差込形コネクタ)

- 2.5.2. キャップ(絶縁キャップ)

- 2.5.3. ヒューズ(安全ブレーカーの役割)

- 2.6. 安全な分電盤増設と渡り線の知識まとめ

分電盤増設と渡り線の基礎知識とルール

- 知っておくべき電気工事のルール

- DIYは絶対にNG

- エアコン設置で空きがない場合の対処法

- 配線の太さ・容量・色の選定基準

- 分電盤増設工事における注意点

知っておくべき電気工事のルール

分電盤の増設や内部の配線工事について考えるとき、最も重要で、絶対に守らなければならないのが法律によるルールです。

結論から言うと、分電盤の設置や変更、ブレーカーの増設といった作業は「電気工事」に分類され、法律で資格を持つ専門家しか行ってはならないと定められています。

これは「電気工事士法」という法律で明確に規定されています。この法律は、電気工事の欠陥による火災や感電などの災害を防ぎ、公共の安全を確保するために作られました。

具体的には、「第二種電気工事士」以上の国家資格を持っていなければ、原則として一般住宅の電気工事はできません。

無資格で工事を行った場合、法律に基づき罰則が科される可能性があります。しかし、罰則以上に深刻なのは、人命に関わる事故のリスクです。

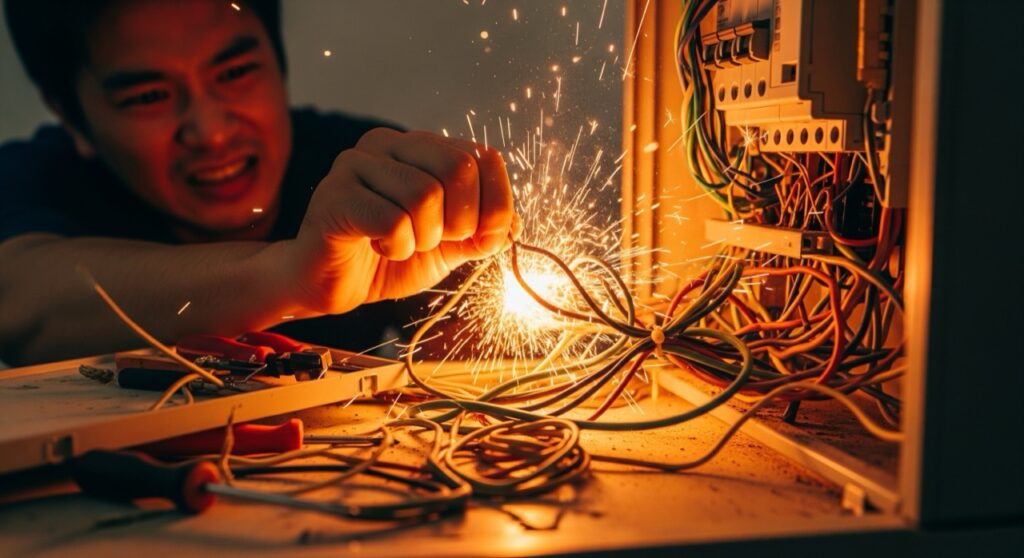

無資格工事が招く災害のリスク

電気は私たちの生活に不可欠ですが、扱いを間違えれば非常に危険です。

不適切な工事は、配線のショートや過熱による火災、漏電による感電死といった、取り返しのつかない事態を引き起こす直接的な原因となります。

「コンセントの交換くらいなら…」と安易に考える方もいますが、屋内配線に接続するコンセントやスイッチの交換は原則として資格が必要です(軽微な工事に該当する場合を除く)。

特に分電盤は家庭内の電気が集中する心臓部であり、その作業は極めて高い専門性と技術が求められます。この法律上のルールは、私たちを危険から守るための重要な防波堤なのです。

「ちょっとした増設だから大丈夫」という考えは非常に危険です。電気工事のルールは、安全を守るための最低限の決まりごとだと理解しましょう。

(参照:経済産業省|安全 – 電気工事士法に基づく工事義務と資格要件)

DIYは絶対にNG

前述の通り、法律で禁止されているため、分電盤増設のDIYは絶対に行ってはいけません。ここでは、なぜそれほど厳しく禁止されているのか、具体的な危険性に焦点を当てて解説します。

主なリスクは「火災」「感電」「保険適用の除外」の3つです。

1. 火災のリスク

電気火災の多くは、電気工事の施工不良が原因で発生します。例えば、ブレーカーの端子ネジの締め付けが弱いと、接続部分に高い抵抗が生まれて異常発熱し、やがて発火します。

逆に強く締めすぎても、機器を破損させてショートの原因になり得ます。プロは「トルクドライバー」という専用工具で、メーカーが指定する力で正確に締め付けますが、これを素人が感覚で行うのは不可能です。

また、配線の太さの選定ミスも火災に直結します。使用する電流に対して細い電線を使うと、ブレーカーが作動する前に電線自体が許容量を超えて発熱し、被覆が溶けてショートや火災を引き起こします。

2. 感電のリスク

分電盤の主幹ブレーカーを切っても、その一次側(電源側)の端子には常に電気が流れています。電力会社からの引き込み線に直結しているため、この部分に触れると致命的な感電事故につながります。

知識のない人が安全な箇所と危険な箇所を正確に判断することは極めて困難です。

3. 火災保険が適用されないリスク

万が一、DIYによる無資格工事が原因で火災が発生した場合、その損害に対して加入している火災保険が適用されない可能性が非常に高いです。

これは、契約者の重大な過失と見なされるためです。建物を失うだけでなく、近隣への延焼に対する損害賠償など、経済的に計り知れない負担を負うことになりかねません。

これらのリスクは、単なる「可能性」ではありません。実際に電気工事の不備による事故は毎年報告されています。安全、そして万が一の際の補償のためにも、電気工事は必ず資格を持った専門業者に依頼してください。

エアコン設置で空きがない場合の対処法

「エアコンを新しく取り付けたいのに、分電盤にブレーカーを挿す空きスペースがない」というのは、分電盤増設を検討する最も一般的なきっかけの一つです。

エアコン、特に近年の高機能なモデルは消費電力が大きいため、他の機器と同じ回路から電源を取るとブレーカーが頻繁に落ちる原因になります。そのため、エアコンには独立した「専用回路」を設けるのが基本です。

分電盤に空きがない場合、対処法は主に3つ考えられます。

⒈分岐ブレーカーを増設する(分電盤内に空きスペースがある場合)

古い分電盤でも、将来の増設用にあらかじめ予備のスペースが設けられていることがあります。この場合は、比較的簡単な工事で新しい子ブレーカーを追加できます。

⒉増設用分電盤(増設ボックス)を隣に設置する

既存の分電盤に全く空きがない場合に、仕方なく

既存の分電盤の横に、2~6回路程度の小さな増設用ボックスを取り付け、そこから新しい回路の電源を取ります。現在の分電盤を丸ごと交換するより、費用を抑えられるのが大きなメリットです。

⒊分電盤自体を交換する

分電盤が設置から15年以上経過している場合は、経年劣化によるトラブルを防ぐためにも、交換を検討するタイミングといえます。

また、今後IHクッキングヒーターやEV充電器など、電力を多く使う機器の導入を考えているなら、専用回路がさらに必要になる可能性もあります。

こうした背景から、この機会に回路数の多い新しい分電盤に交換するのは有効な選択肢です。古い分電盤には漏電ブレーカーが付いていないケースもあり、交換することで安全性が大幅に向上します。

どの方法が最適かは、現在の電気使用量、将来のライフプラン、そして建物の配線状況によって異なります。まずは専門業者に現場を見てもらい、最適な提案を受けることが重要です。

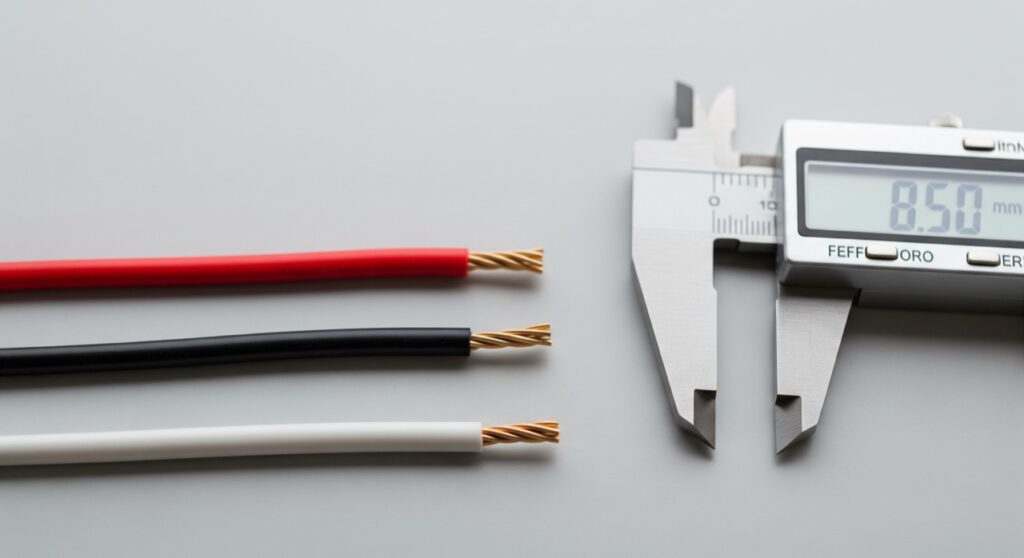

配線の太さ・容量・色の選定基準

分電盤の増設工事において、安全性の中核をなすのが「適切な電線の選定」です。電線は、流れる電気の量(電流)に対して十分な「太さ(断面積)」を持っている必要があります。

この関係性を無視すると、前述の通り、火災の直接的な原因となります。

ブレーカーの主な役割は、接続されている機器ではなく、「その先につながる電線を過電流から保護すること」です。

したがって、ブレーカーのアンペア数と、使用する電線の許容電流(安全に流せる電流の上限)は、必ず「電線の許容電流 > ブレーカーの定格電流」という関係でなければなりません。

ブレーカーと電線の太さの組み合わせ例

電気工事士が遵守する「内線規程」では、使用するブレーカーに応じた電線の最小サイズが定められています。以下はその一例です。

| 分岐ブレーカーの定格電流 | 電線の太さ(公称断面積) | 主な用途 |

|---|---|---|

| 15A | 1.6mm²(VVF1.6) | 照明回路など |

| 20A | 2.0mm²(VVF2.0) | 一般コンセント、エアコン(100V) |

| 30A | 2.6mm²(VVF2.6) | エアコン(200V)、IHヒーターなど |

この表はあくまで目安です。配線が長くなる場合は「電圧降下」を考慮して、さらに一段階太い電線を選ぶ必要があるなど、専門的な判断が求められます。

配線の色のルール

電線の被覆の色にも意味があります。一般家庭で主流の「単相3線式」配線の場合、以下のように使い分けるルールがあります。

- 赤(L1相):電圧線(100V)

- 黒(L2相):電圧線(100V)

- 白(中性線 N):接地(アース)側の電線。電圧がかからない基準となる線

100Vの電源は赤と白、または黒と白の組み合わせで、200Vの電源は赤と黒の組み合わせで使用します。この配線を間違えると機器が故障したり、ショートしたりする原因になります。

これらの選定基準も、安全な工事に不可欠な専門知識の一部なのです。

分電盤増設工事における注意点

専門業者に分電盤の増設を依頼する前に、依頼主として知っておくべきいくつかの注意点があります。

これらを把握しておくことで、業者とのコミュニケーションがスムーズになり、より安全で満足のいく工事につながります。

契約アンペアの確認と見直し

回路を増やす前に、まずは電力会社との契約アンペアを確認しましょう。分電盤の左側にあるアンペアブレーカーに「40A」「50A」などと表示されています。これが、家全体で同時に使える電気の最大量です。

いくら回路を増やしても、家全体の電気使用量が契約アンペアを超えれば、アンペアブレーカーが作動して停電してしまいます。

エアコンなどの大型家電を増やす場合は、工事と同時に契約アンペアの変更が必要になるケースも少なくありません。業者に相談し、必要であれば電力会社への手続きも合わせて検討しましょう。

漏電ブレーカーの有無と性能

現在の分電盤に、漏電を検知して電気を遮断する「漏電ブレーカー(漏電遮断器)」が設置されているか確認してください。

通常はアンペアブレーカーの隣にあり、「テストボタン」が付いています。古い住宅では設置されていないこともありますが、感電や漏電火災を防ぐための非常に重要な安全装置です。

増設や交換を機に、必ず漏電ブレーカー付きの分電盤にすることをお勧めします。

分電盤の設置場所と将来性

増設ボックスなどを取り付ける場合、ホコリや湿気の少ない、メンテナンスしやすい場所を選ぶことが大切です。また、今後さらに回路を増やす可能性があるかどうかも考慮しましょう。

例えば、「今はエアコン1台だけれど、数年後には子供部屋にも…」といった計画があるなら、少し余裕のある回路数の増設ボックスや分電盤を選んでおくと、将来の工事が容易になり、結果的にコストを抑えられます。

分電盤増設で渡り線工事を依頼する前に

- 専門業者への依頼と費用の目安

- 子ブレーカーの正しい増設方法とは

- パナソニック製増設用分電盤の特徴

- 6回路タイプの増設盤を選ぶポイント

- コネクタやキャップ、ヒューズの役割

- 安全な分電盤増設と渡り線の知識まとめ

専門業者への依頼と費用の目安

分電盤の増設工事は、信頼できる専門業者に依頼することが不可欠です。費用は工事の内容によって大きく変動するため、事前に複数の業者から見積もりを取り、内容を比較検討することが重要です。

工事内容別の費用相場

以下に、一般的な工事内容ごとの費用相場をまとめました。ただし、これはあくまで目安であり、建物の構造や配線の距離、使用する部材によって金額は変わります。

| 工事内容 | 費用相場(部品代・工事費込み) | 主な備考 |

|---|---|---|

| 分岐ブレーカー増設(空き有) | 約10,000円〜15,000円(部品代・工事費込み) | 既存の分電盤内にブレーカーを追加する最も簡単な工事 |

| 増設用ボックス設置 | 8,000円 ~ 15,000円約20,000円〜40,000円(配線工事費込み) | 配線工事費が別途必要になることが多い |

| 専用回路の増設(エアコン等) | 16,000円 ~ 30,000円 | 分電盤からコンセント設置場所までの配線距離で変動 |

| 分電盤全体の交換 | 分電盤全体の交換 約30,000円〜100,000円程度(回路数や契約アンペアによって変動) | 回路数や機能、契約アンペアの変更有無で大きく変動 |

信頼できる業者の見極め方

安さだけで業者を選ぶのは危険です。以下のポイントを確認し、安心して任せられる業者を選びましょう。

- 資格の確認:作業員が「電気工事士」の資格を持っているか、会社が「登録電気工事業者」であるかを確認します。

- 詳細な見積書:「工事一式」ではなく、部品代や作業費、出張費などが項目別に記載されているかを確認します。

- 現地調査の実施:電話だけで確定金額を提示せず、必ず現地調査を行ったうえで見積もりを出す業者は信頼できます。

- 損害保険への加入:万が一の事故に備え、賠償責任保険に加入しているかを確認することも大切です。

複数の業者から相見積もりを取り、費用の内訳や工事内容について丁寧に説明してくれる、信頼できるパートナーを見つけることが成功の鍵です。

横浜・川崎・東京都南部エリアで業者をお探しの方へ

分電盤の増設・交換をご検討でしたら、私たち「横浜電気工事レスキュー」へぜひご相談ください。

この記事を執筆・監修している国家資格保有のスタッフが、安全を第一に考えた丁寧な現地調査を行い、詳細なお見積もりをご提示いたします。

子ブレーカーの正しい増設方法とは

ここでは、専門家が子ブレーカー(分岐ブレーカー)を増設する際に、どのような手順で安全を確保しているのかを解説します。これはDIYを推奨するものではなく、プロの仕事の緻密さを理解し、業者選びの参考にしていただくための情報です。

⒈電源の遮断と検電

まず、主幹ブレーカーをOFFにして家全体の電源を遮断します。しかし、前述の通り主幹ブレーカーの一次側は通電しているため、作業範囲が完全に停電しているかを「検電器」という専用の道具で必ず確認します。

⒉ブレーカーの取り付け

分電盤の空きスペースに、新しい子ブレーカーを固定します。ぐらつきがないように、しっかりと取り付けます。

⒊渡り線の接続

主幹ブレーカーの二次側にある銅バー(バスバー)から、新しい子ブレーカーの一次側(電源側)へ「渡り線」を接続します。この渡り線の太さは、ブレーカーの容量に合わせて厳格に選定されます。

⒋トルク管理による締め付け

渡り線を接続する端子のネジは、「トルクドライバー」を使用してメーカー指定の強さで締め付けます。これにより、接続不良による将来的な発熱や火災のリスクを防ぎます。

⒌負荷側配線の接続

新しい専用回路の配線(例:エアコンのコンセントへ向かうVVFケーブルなど)を、子ブレーカーの二次側(負荷側)に接続します。こちらも同様にトルク管理を徹底します。

⒍最終確認と送電

全ての接続が終わったら、配線に間違いがないか、工具などを盤内に置き忘れていないかを目視で最終確認します。

安全を確認した後、主幹ブレーカーをONにし、新しい回路に電気が正常に供給されているかをテスターで測定して作業完了です。

検電、トルク管理、適切な部材選定など、これらの一つ一つの工程が安全を確保するために不可欠です。プロの作業は、こうした目に見えない部分にこそ価値があります。

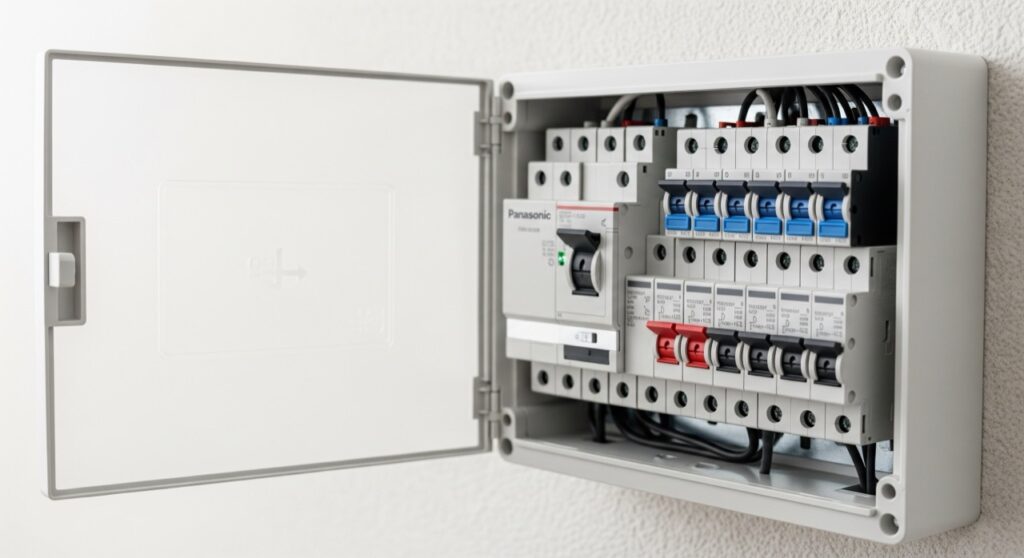

パナソニック製増設用分電盤の特徴

分電盤や関連部材を製造しているメーカーはいくつかありますが、中でもパナソニックは住宅用設備で高いシェアを誇り、増設用の製品も充実しています。

特に「コンパクト21 プラスばん」シリーズなどは、専門業者の間で広く利用されています。

パナソニック製の増設用分電盤には、主に以下のような特徴があります。

1. 省スペース設計

既存の分電盤の横など、限られたスペースにも設置しやすいようにコンパクトに設計されています。

例えば、タテ220mm・ヨコ127mm程度のサイズで最大4回路を増設できる製品もあり、狭い場所への取り付けに対応しやすいです。

2. 簡単・確実な接続(プロ向け)

ブレーカーの接続に速結端子やプラグイン方式を採用している製品が多く、専門家が作業する際にワンタッチで確実な接続が可能です。これにより、施工品質の安定化と作業時間の短縮に貢献します。

3. 豊富なラインアップ

単純な一般回路の増設用だけでなく、200V回路が標準で搭載されているものや、IH・エコキュート専用の30Aブレーカーを搭載したモデルなど、用途に応じた様々な製品が用意されています。

これにより、増設したい機器に最適な構成を選ぶことができます。

これらの特徴は、あくまでプロの電気工事士が使用することを前提としたものです。

施工が「簡単」といっても、それは専門的な知識と技術があっての話であり、DIYの容易さを示すものではない点を誤解しないようにしましょう。

(参照:増設用分電盤 プラスばん コンパクト21 | Panasonic)

6回路タイプの増設盤を選ぶポイント

増設用分電盤を選ぶ際、回路数は重要な選択基準です。2回路、4回路、6回路など様々なタイプがありますが、ここでは「6回路タイプ」のような比較的多めの回路数を持つ増設盤を選ぶ際のポイントを解説します。

将来の電力需要を見越す

6回路タイプの増設盤を選ぶ最大のメリットは、将来的な拡張性です。

現時点で必要なのはエアコン用の1回路だけだとしても、数年後にはEV(電気自動車)用の充電コンセントや、書斎のデスク周りの専用回路、別の部屋のエアコンなど、新たな電力需要が生まれる可能性は十分にあります。

その都度、増設工事を繰り返すと、工事費が何度もかかり、結果的に割高になってしまいます。

初めから余裕のある回路数を選んでおけば、将来の増設はブレーカーを追加するだけの簡単な作業で済む場合が多く、長期的な視点で見ると経済的です。

設置スペースと予算のバランス

もちろん、回路数が多くなれば、その分だけ増設盤本体のサイズは大きくなり、価格も上がります。分電盤周りの設置スペースに収まるか、また初期費用としてどこまで許容できるかを考慮する必要があります。

こんな場合は6回路タイプを検討

- 築年数が古く、分電盤の回路数が全体的に少ない住宅

- 近い将来、家族が増えたり、リフォームしたりする計画がある

- 複数の高消費電力家電(食洗機、浴室乾燥機など)の導入を考えている

業者と相談する際に、現状の悩みだけでなく、5年後、10年後のライフプランを伝えることで、より最適な回路数の提案を受けやすくなります。

コネクタやキャップ、ヒューズの役割

分電盤工事には、ブレーカーや電線以外にも、安全を確保するための重要な小さな部品が数多く使われます。ここでは代表的な「コネクタ」「キャップ」「ヒューズ」の役割について見ていきましょう。

コネクタ(差込形コネクタ)

電線同士を接続するための部品です。かつてはリングスリーブという部品を専用工具で圧着するのが主流でしたが、現在では「差込形コネクタ」(WAGO社の製品が有名)が広く使われています。

電線の被覆を剥いて差し込むだけで、内部のばねが電線を確実に保持し、接続が完了します。これにより、施工者の技術による品質のばらつきが少なくなり、安定した接続が可能です。

透明なタイプは、電線が奥までしっかり挿入されているかを目視で確認できるため、施工不良を防ぐのに役立ちます。

キャップ(絶縁キャップ)

電線の接続部分や、使用しない電線の先端など、金属がむき出しになっている部分を覆うための絶縁カバーです。他の電線や金属部分に接触してショート(短絡)するのを防ぐ、非常に重要な役割を担います。

ネジで締め付けるタイプの端子部分の保護にも使われます。

ヒューズ(安全ブレーカーの役割)

古い分電盤では、過電流が流れると金属が溶けて切れる「ヒューズ」が使われていました。一度切れると交換が必要で不便だったため、現在の住宅では「安全ブレーカー(配線用遮断器)」に取って代わられています。

安全ブレーカーは、内部の電磁石やバイメタルの働きで過電流やショートを検知すると、自動的にスイッチが切れて回路を保護します。

ヒューズと違って、原因を取り除いた後にスイッチを「入」に戻すだけで復旧できるため、安全性と利便性が格段に向上しています。子ブレーカーは、この「繰り返し使えるヒューズ」と考えると分かりやすいでしょう。

こうした小さな部品の一つ一つが、それぞれの役割を果たすことで、電気設備の大きな安全性が成り立っています。これもまた、専門工事の奥深さと言えますね。

安全な分電盤増設と渡り線の知識まとめ

この記事では、分電盤の増設と渡り線に関するルール、危険性、そして専門業者に依頼する際のポイントについて詳しく解説しました。最後に、安全な電気工事のために覚えておくべき重要な項目をまとめます。

- 分電盤の増設や内部の配線は「電気工事士」の資格が必須の作業である

- 無資格でのDIYは法律違反であり、罰則の対象となる

- DIY工事は火災や感電といった人命に関わる事故の危険性が極めて高い

- DIYが原因の火災では、火災保険が適用されない可能性がある

- エアコンなどの大型家電には、原則として独立した「専用回路」が必要

- 分電盤に空きがない場合は、増設ボックスの設置や分電盤自体の交換を検討する

- ブレーカーの容量と、保護する電線の太さ(許容電流)のバランスが最も重要

- 専門家はトルク管理など、目に見えない部分で安全を確保している

- 業者を選ぶ際は、資格の有無、詳細な見積もり、損害保険の加入などを確認する

- 複数の業者から相見積もりを取り、費用と内容を比較検討することが望ましい

- 工事を依頼する前に、自宅の契約アンペアを把握しておくことが大切

- 設置から15年以上経過した分電盤は、安全性向上のため交換を推奨

- 漏電ブレーカーは感電や漏電火災を防ぐための重要な安全装置である

- 将来の電力需要を見越して、余裕のある回路数を選ぶと経済的な場合がある

- コネクタやキャップといった小さな部品も、電気の安全を支える重要な役割を担っている