照明器具の修理はどこに頼む?失敗しない依頼先の見つけ方と注意点

突然、リビングの照明が点かなくなったり、チカチカと点滅を繰り返したりすると、日々の生活に支障が出てしまい大変不便です。

まず、自分で蛍光灯やLEDの交換を試みる方も多いかもしれません。しかし、それでも直らない場合、原因はスイッチの接触不良や、器具内部にある安定器の故障、あるいは照明器具自体が古いことなどが考えられます。

特に、洗面所やキッチン、厄介な天井埋め込み式の照明となると、どう対処すべきか途方に暮れてしまうこともあるでしょう。

このような時、照明器具の修理はどこに頼むべきか、という疑問が浮かび上がります。

近くの業者や電気修理店を探し始めるものの、「料金や費用相場はどれくらいなのか?」「交換と取り付けではどちらが良いのか?」そもそも賃貸と戸建てでは、「誰に相談すればよいのか?」など次々と不安な点がでてきます。

この記事では、そんな悩みを抱えるあなたのために、故障の原因を切り分ける方法から、信頼できる業者の選び方、そして依頼する際の注意点まで、網羅的に解説していきます。

記事のポイント

- 故障の原因を自分で切り分ける方法

- 状況や住居形態に応じた適切な依頼先の選び方

- 修理や交換にかかる具体的な費用相場

- 信頼できる業者選びで失敗しないためのポイント

- 1. 照明器具の修理はどこに頼む?依頼前の原因切り分け

- 1.1. 修理は自分でできる?作業範囲と危険性

- 1.1.1. 資格がなくてもできる作業

- 1.1.2. 専門家(有資格者)に任せるべき作業

- 1.2. スイッチの故障?考えられる原因とは

- 1.3. 安定器の寿命かも?異音やちらつきに注意

- 1.4. 蛍光灯やLEDの不具合と見分け方

- 1.4.1. 蛍光灯の場合

- 1.4.2. LED照明の場合

- 1.5. 古い照明器具は修理より交換がおすすめ

- 2. 照明器具の修理はどこに頼む?依頼先の選び方と比較

- 2.1. 近くの業者や電気修理店に依頼する

- 2.1.1. 地域密着型の電気店

- 2.1.2. 全国対応の電気工事業者

- 2.2. 賃貸と戸建てで異なる連絡先と対応

- 2.2.1. 賃貸物件の場合

- 2.2.2. 戸建て(持ち家)の場合

- 2.3. 洗面所やキッチン天井埋め込み照明の修理

- 2.3.1. 洗面所・浴室の照明

- 2.3.2. キッチンの照明

- 2.3.3. 天井埋め込み照明(ダウンライト)

- 2.4. 修理だけでなく交換や取り付けも可能

- 2.5. 気になる料金や費用相場を解説

- 2.6. 業者選びで失敗しないための注意点

- 2.6.1. 資格の有無を必ず確認する

- 2.6.2. 実績や評判を調べる

- 2.6.3. 詳細な見積書を提示してくれるか

- 2.6.4. 保証やアフターサービスが充実しているか

- 2.7. まとめ:照明器具の修理はどこに頼むかを見極めよう

照明器具の修理はどこに頼む?依頼前の原因切り分け

- スイッチの故障?考えられる原因とは

- 安定器の寿命かも?異音やちらつきに注意

- 蛍光灯やLEDの不具合と見分け方

- 古い照明器具は修理より交換がおすすめ

修理は自分でできる?作業範囲と危険性

照明器具に不具合が生じた際、「自分で修理できないか」と考える方は少なくないかもしれません。しかし、自分で安全に対処できる作業範囲は、法律で厳密に定められています。

電気に関わる工事は、感電や火災といった重大な事故につながる危険性があるため、「電気工事士法」という法律によって、有資格者でなければ行ってはならない作業が決められています。

資格を持たずにこれらの作業を行うことは、違法行為となるだけでなく、ご自身やご家族を危険に晒すことになります。

資格がなくてもできる作業

電気工事士の資格がなくても安全に行える「軽微な工事」には、以下のような作業が含まれます。

- 電球や蛍光灯ランプの交換

- 天井に設置済みの「引掛シーリング」や「ローゼット」に照明器具を取り付けたり、取り外したりする作業

これらは「電気工事士法施行令第1条」で定義される『軽微な工事』に該当し、引掛シーリングへの照明器具の着脱や電球交換など資格不要作業であると経済産業省資料にも明記されています。

専門家(有資格者)に任せるべき作業

一方で、壁の中や天井裏の配線を扱う作業は、すべて電気工事士の資格が必須です。具体的には、以下のようなケースが該当します。

- 壁のスイッチ本体の交換や増設

- 引掛シーリングの新規設置や交換

- 配線を器具に直接接続する「直付け型」照明の交換

- 天井に穴を開けて設置するダウンライトの交換

これらの作業を無資格で行うと、接続不良によるショートや漏電を引き起こし、最悪の場合は火災につながる恐れがあります。

したがって、少しでも作業に不安を感じたり、配線を扱う必要があると判断したりした場合は、迷わず専門の業者に依頼することが安全への最善策と言えます。

スイッチの故障?考えられる原因とは

照明がつかない原因として、照明器具本体だけでなく、壁のスイッチの故障も考えられます。毎日何度も操作するスイッチは、消耗品であり、長年使用していると不具合を起こすことがあります。

スイッチが故障する主な原因は、経年劣化です。一般的に、スイッチの寿命は約10年と言われています。10年以上使用しているスイッチは、内部のバネや接点部分が摩耗・破損し、正常に機能しなくなる可能性が高まります。

スイッチの故障が疑われる具体的な症状には、以下のようなものがあります。

- ボタンを押してもカチッという手応えがなく、空押しのような感覚がある

- スイッチが壁にめり込んでしまっている、またはぐらついている

- スイッチ周辺から焦げ臭いにおいがする

- スイッチを操作すると、内部で一瞬火花が見えることがある

特に、焦げ臭いにおいや火花が見える場合は、内部でショートや漏電が起きている可能性があり、大変危険な状態です。このような兆候が見られたら、ただちに使用を中止し、専門の業者に点検を依頼してください。

これらの症状は、スイッチ内部の部品が物理的に壊れていたり、配線の接続部に問題が生じていたりすることを示唆しています。

以上の点を踏まえると、電球を替えても照明が点灯しない場合は、スイッチの状態も注意深く確認してみることが、原因を特定する上で大切な手順となります。

安定器の寿命かも?異音やちらつきに注意

蛍光灯タイプの照明器具が点灯しない、あるいは点灯が不安定な場合、その原因は「安定器」の寿命かもしれません。

安定器とは、蛍光灯を点灯させるために必要な電圧を供給し、電流を安定させる役割を持つ重要な部品です。この安定器も電子部品であるため、寿命が存在します。

一般社団法人日本照明工業会などが示す最新指針では、安定器を含む蛍光灯照明器具は「設置後10年で点検・交換推奨、15年が安全上の限界」とされています。

設置から長期間が経過した照明器具では、安定器の劣化が不具合の直接的な原因となるケースが非常に多く見られます。

安定器の寿命が近づいている、あるいは寿命を迎えた際には、特徴的なサインが現れることがあります。

- 異音: スイッチを入れた際に「ジー」「ブーン」といったうなり音がする。

- 点灯の遅れ: スイッチを入れてから実際に点灯するまで、以前より時間がかかる。

- ちらつき: 点灯している最中に、光がチカチカと点滅を繰り返す。

- 異臭: 器具から焦げ付くようなにおいがする。

特に、異音や異臭は、安定器内部のコイルやコンデンサが異常に発熱している可能性を示す危険な兆候です。

そのまま使用を続けると、発煙や発火といった重大な事故につながる恐れがあるため、ただちに使用を中止し、分電盤のブレーカーを切るなどの対応が求められます。

蛍光灯ランプを新しいものに交換してもこれらの症状が改善しないのであれば、安定器の故障が強く疑われます。

安定器のみの交換も可能ではありますが、器具全体も同様に劣化していることが多いため、安全性やコストの面から照明器具全体の交換を検討することが賢明な判断と考えられます。

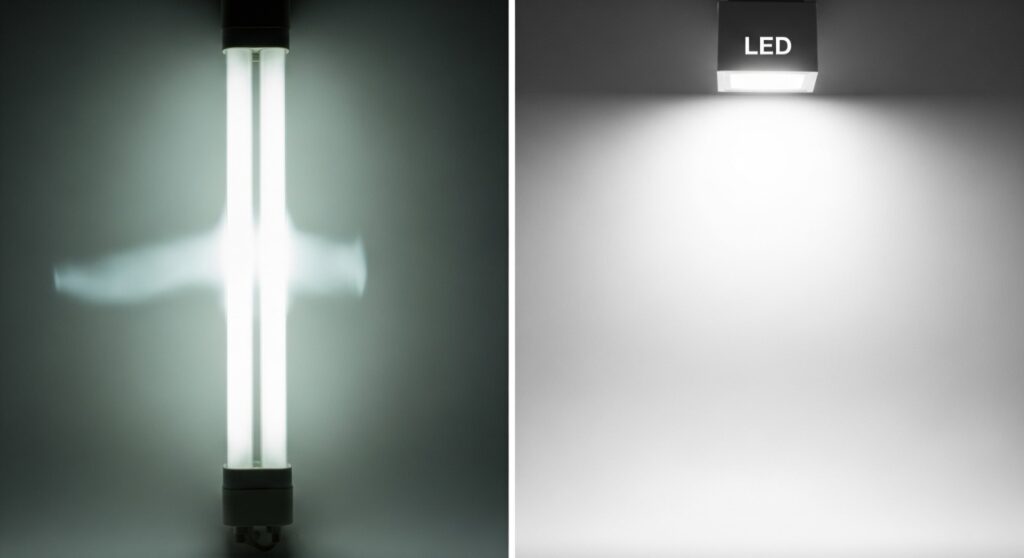

蛍光灯やLEDの不具合と見分け方

照明器具の不具合で最も多く、そして最初に確認すべきなのは、光源であるランプ自体の寿命や不調です。業者に依頼する前に、まずは自分で簡単にできるランプの状態確認を行いましょう。

蛍光灯とLEDでは、寿命が近づいたときに見られるサインや構造が異なります。

蛍光灯の場合

蛍光灯は、その構造上、寿命が近づくと分かりやすいサインが出ることが多いです。

- 両端の黒ずみ

蛍光灯ランプの管の両端が黒くなってきたら、寿命が近い証拠です。 - ちらつき(点滅)

スイッチを入れてもすぐに点灯せず、チカチカと点滅を繰り返すのは典型的な寿命のサインです。 - 点灯管(グローランプ)の確認

グロー式の場合、蛍光灯と同時に点灯管も消耗します。ランプを替えても点灯しない場合は、点灯管の交換も試してみてください。

これらの症状が見られたら、新しい蛍光灯ランプに交換することで解決する可能性が高いです。

LED照明の場合

LED照明は長寿命が特徴ですが、永久に使えるわけではありません。また、その構造は蛍光灯と大きく異なります。

現在主流のシーリングライトなどのLED照明の多くは、光源(LEDチップ)と器具本体が一体化した「一体型」です。このため、従来の電球のように光源部分だけを交換することはできません。

LED照明が点灯しなくなった場合、原因はLEDチップ自体の寿命というよりも、電圧を変換する電源ユニットや電子基板の故障であることがほとんどです。

LEDの光源寿命は約40,000時間と非常に長いですが、電源ユニットの寿命は他の電子機器と同様に8~10年程度です。

したがって、新しいランプに交換しても照明が点かない場合は、器具本体や配線、スイッチ側に問題があると判断し、次のステップに進むことになります。

古い照明器具は修理より交換がおすすめ

設置から10年以上が経過した照明器具が故障した場合、部分的な修理を行うよりも、器具全体を新しいものに交換することを強くおすすめします。

これには、安全性、経済性、そして将来性の3つの観点から明確な理由があります。

まず、安全性の観点です。照明器具は、目に見えない内部の配線や安定器、ソケットなどの部品が経年劣化していきます。

たとえ故障した一箇所を修理しても、すぐに別の劣化した部品が原因で新たな不具合が発生する可能性が高いです。特に古い安定器の劣化は、異常な発熱や発煙を引き起こすリスクを伴います。

次に、経済性の観点です。安定器の交換など、部分的な修理を業者に依頼すると、出張費や技術料、部品代を含めて1万円から2万円程度の費用がかかることも少なくありません。

一方で、最新のLEDシーリングライトは、安価なものであれば5,000円程度から購入可能です。取り付け工事費を加えても、修理費用と同等か、それ以下のコストで新品にできるケースが多くあります。

さらに、新しいLED照明に交換することで、消費電力が従来の蛍光灯の約半分になり、月々の電気代を大幅に節約できます。長期的に見れば、修理費用をかけるよりも交換した方が経済的なメリットは大きいと言えるでしょう。

そして、交換を推奨する最も重要な理由が将来性です。国際条約(水銀に関する水俣条約)により、水銀を使用する一部の蛍光ランプは、2027年末までに製造・輸出入が禁止されることが決定しています。

これを受け、国内の主要メーカーはすでに蛍光灯器具本体の生産を終了しており、今後は交換用の蛍光ランプ自体の入手も困難になっていきます。

つまり、たとえ今、器具を修理したとしても、数年後には点灯に必要なランプが手に入らなくなる可能性が非常に高いのです。

このような背景から、社会全体として2030年を一つの目標に、照明をLEDへ切り替える動きが加速しています。

また、メーカーは、照明器具の補修用性能部品の保有期間を、製品の生産終了後7年程度と定めていることが一般的です。

たとえばパナソニックの住宅照明FAQでは、交換部品の保有年数を「生産終了後6年間」と明記しています。https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/102688/

そのため、10年以上前の製品では、修理に必要な部品自体が入手不可能な場合もあります。

これらの理由から、使用期間が10年を超える照明器具の故障は、安全で快適な生活空間を維持するための「交換のサイン」と捉え、新しい省エネ型器具への買い替えを検討するのが最も合理的な選択です。

照明器具の修理はどこに頼む?依頼先の選び方と比較

- 近くの業者や電気修理店に依頼する

- 賃貸と戸建てで異なる連絡先と対応

- 洗面所やキッチン天井埋め込み照明の修理

- 修理だけでなく交換や取り付けも可能

- 気になる料金や費用相場を解説

- 業者選びで失敗しないための注意点

- まとめ:照明器具の修理はどこに頼むかを見極めよう

近くの業者や電気修理店に依頼する

照明器具の修理や交換をプロに任せたいと考えたとき、最も中心的で信頼性の高い依頼先となるのが、地域の電気工事業者や電気修理店です。

これらの業者は、電気工事の国家資格である「電気工事士」を持つ専門家が在籍しており、安全かつ確実に作業を行ってくれます。

依頼先には、大きく分けて地域に根ざした個人経営の店舗と、広域に対応する全国チェーンの業者が存在します。

地域密着型の電気店

「街の電気屋さん」とも呼ばれるこれらの店舗は、地域での長年の実績と信頼が強みです。

何かトラブルがあった際に迅速に駆けつけてくれるフットワークの軽さや、顧客一人ひとりの状況に合わせた柔軟な対応が期待できます。

長年のお付き合いがあれば、照明以外の電気に関する困りごとも気軽に相談できるでしょう。

全国対応の電気工事業者

インターネットで検索すると見つかる多くの業者がこれにあたります。ウェブサイトに料金体系が明記されていることが多く、24時間365日受付対応しているなど、利便性が高いのが特徴です。

多くの施工実績を持っているため、様々なケースに対応できるノウハウも豊富と考えられます。

どちらのタイプの業者を選ぶにしても、単純な器具の交換だけでなく、不具合の根本原因となっている配線の問題やスイッチの故障まで、トータルで診断・解決してくれるのが大きなメリットです。

探し方としては、スマートフォンのマップ機能で「電気工事店 近く」と検索したり、「くらしのマーケット」のような専門業者と利用者をマッチングするプラットフォームを活用したりする方法があります。

こうしたプラットフォームでは、料金やサービス内容、利用者の口コミを比較できるため、信頼できる業者を見つける上で非常に役立ちます。

また、もし横浜市や川崎市周辺で信頼できる業者をお探しでしたら、私たち「横浜電気工事レスキュー」も、照明器具の取り付けや交換工事に関するあらゆるご相談を承っております。

国家資格を持つ経験豊富なスタッフが、お客様のご状況に合わせて最適なプランをご提案いたしますので、お気軽にお声がけください。

▶︎弊社の照明器具に関する施工事例:浴室照明の故障も夜間対応!迅速な器具交換で安心のバスタイムを〜港区芝の施工事例より〜

賃貸と戸建てで異なる連絡先と対応

照明器具が故障した際、まず誰に連絡すべきかは、お住まいが賃貸物件か、それとも戸建ての持ち家かによって全く異なります。

この違いを理解しておかないと、本来支払う必要のない費用を自己負担してしまう可能性があるため、注意が必要です。

賃貸物件の場合

アパートやマンションなどの賃貸物件にお住まいの場合、備え付け設備の通常損耗・経年劣化による修理費用は『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国交省 2023再改訂版)』で原則貸主負担とされています。まず管理会社・大家さんへ連絡しましょう。

設備の経年劣化や通常の使用による故障(通常損耗)に関する修理費用は、原則として貸主(大家さん)が負担する義務があります。

もし、管理会社に連絡せずに勝手に業者を呼んで修理してしまうと、その費用が自己負担になってしまう可能性が非常に高いです。まずは状況を正確に伝え、指示を仰ぐことが鉄則となります。

ただし、電球や蛍光灯ランプなどの消耗品の交換は、入居者負担となるのが一般的です。

戸建て(持ち家)の場合

戸建ての持ち家にお住まいの場合は、建物の所有者であるご自身が修理の責任を負います。したがって、ご自身の判断で信頼できる電気工事業者を探し、修理や交換を依頼することになります。

どこに依頼するか、どの程度の費用をかけるか、どのような器具に交換するかなど、すべての決定権がご自身にある一方で、その費用もすべて自己負担となります。

このように、住居の所有形態によって、対応の第一歩が大きく変わります。特に賃貸物件にお住まいの方は、トラブルを避けるためにも、まず管理者へ連絡するという手順を必ず守るようにしてください。

洗面所やキッチン天井埋め込み照明の修理

リビングや寝室などの一般的な部屋の照明と異なり、洗面所やキッチン、あるいは天井に埋め込まれたダウンライトなどは、修理や交換に際して特別な注意が必要です。

これらの場所は、それぞれ特有の環境や構造を持っているため、専門的な知識が求められます。

洗面所・浴室の照明

洗面所や浴室は、常に湿気が多い環境です。そのため、設置されている照明器具は、湿気や水滴から内部の電気部品を守るための「防湿型」や「防水型」と呼ばれる特殊な仕様になっています。

これらの場所の照明を交換する際は、必ず同様の機能を持った器具を選ばなければなりません。誤って一般の器具を取り付けると、湿気で内部がショートし、漏電や故障の原因となり大変危険です。

キッチンの照明

キッチンは、調理の際に発生する油分を含んだ蒸気(油煙)に晒される場所です。

長年の使用で、照明器具のカバーや本体に油汚れが付着し、明るさが低下したり、プラスチック部品が劣化したりすることがあります。

掃除がしやすく、耐久性のある器具を選ぶことが望ましいでしょう。

天井埋め込み照明(ダウンライト)

天井に埋め込まれているダウンライトは、見た目がすっきりとしていますが、交換作業は専門家でなければ行えません。

ダウンライト本体の交換は、天井裏の配線を扱う電気工事に該当するため、電気工事士の資格が必須です。

また、交換する際には、現在天井に開いている穴のサイズ(開口寸法)に合った製品を選ぶ必要があります。

サイズが合わないと、取り付けができなかったり、天井に隙間ができてしまったりする可能性があります。

これらの場所の照明修理は、単純な作業に見えても専門的な判断が不可欠です。安全と確実性を期すためにも、プロの電気工事業者に相談するのが最善の策です。

修理だけでなく交換や取り付けも可能

照明器具に不具合が生じた際、依頼先となる電気工事業者は、単に故障箇所を「修理する」だけの存在ではありません。

電気に関する専門家として、現在の照明環境に関する悩みや要望に応え、より快適な空間を実現するための「交換」や「新規取り付け」といった幅広いサービスを提供しています。

故障は、照明環境を見直す良い機会と捉えることもできます。例えば、以下のような要望にも対応が可能です。

- 省エネ性能の高い器具への交換

古い蛍光灯器具から、消費電力が少なく長寿命なLED照明へ交換したい。 - デザイン性の向上

部屋の雰囲気を変えるために、おしゃれなペンダントライトやシャンデリアを取り付けたい。 - 機能性の追加

明るさを自由に調整できる「調光機能」や、光の色を変えられる「調色機能」が付いた照明にしたい。 - 利便性の向上

部屋の入口とベッドサイドなど、2箇所から照明を操作できるようにスイッチを増設したい。 - 新規設置

暗くて不便だった廊下やクローゼットに、新たに照明を設置したい。

これらの作業は、配線工事を伴うことが多いため、すべて電気工事士の資格が必要となります。専門業者に依頼すれば、現状の配線状況を確認した上で、安全かつ最適な方法を提案してくれます。

照明器具の不調をきっかけとして、「もっと部屋を明るくしたい」「電気代を節約したい」「もっと便利な照明にしたい」といった希望があれば、修理の見積もりを依頼する際に、併せて相談してみることをお勧めします。

気になる料金や費用相場を解説

照明器具の修理や交換を業者に依頼する際、最も気になるのが料金ではないでしょうか。

費用は、作業内容や使用する部品、業者の料金体系によって大きく変動しますが、一般的な作業の費用相場を知っておくことで、見積もりが適正かどうかを判断する一つの基準になります。

料金の内訳は、主に以下の項目で構成されることが一般的です。

- 基本料金・出張費: 業者が現地に訪問するための基本的な費用。

- 作業費: 照明器具の取り外しや取り付け、配線工事などの技術料。

- 部品代・材料費: 交換する照明器具本体やスイッチ、配線などの実費。

- 廃材処分費: 取り外した古い器具を処分するための費用。

以下に、主な作業内容ごとの費用相場(部品代や器具本体の代金は別途)の目安をまとめました。

| 作業内容 | 費用相場(工事費のみ) | 備考 |

|---|---|---|

| スイッチの交換 | 3,000円 ~ 15,000円 | 単極スイッチなら数千円、2〜3回路・調光機能付きや高所作業を伴う場合は1.5万円程度まで上がる場合があります。 |

| シーリングライトの交換 | 3,000円 ~ 5,000円 | 既存の引掛シーリングが使用できる場合の料金です。 |

| ダウンライトの交換(1灯) | 8,000円 ~ 15,000円 | 器具本体代金を含む場合が多く、複数台同時に行うと割引になることがあります。 |

| 安定器の交換 | 10,000円 ~ 20,000円 | 現在では、器具全体の交換が推奨されることが多いです。 |

| 引掛シーリングの新規設置 | 5,000円 ~ 10,000円 | 天井裏の配線工事が必要になります。 |

トラブルを避けるために最も大切なのは、作業前に必ず複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」を行うことです。

これにより、ご自身のケースにおける適正な価格を把握できるだけでなく、業者の対応や信頼性を比較することもできます。提示された見積書の内訳に不明な点があれば、納得がいくまで説明を求めましょう。

業者選びで失敗しないための注意点

安心して照明器具の修理や交換を任せられる、信頼できる業者を選ぶことは非常に大切です。

料金の安さだけで選んでしまうと、ずさんな工事によって新たなトラブルが発生したり、後から高額な追加料金を請求されたりするリスクがあります。

業者選びで失敗しないためには、以下のポイントを総合的にチェックすることが鍵となります。

資格の有無を必ず確認する

前述の通り、配線を扱う工事には「電気工事士」の国家資格が必須です。

業者のウェブサイトなどで、有資格者が在籍していることを必ず確認してください。これは、合法かつ安全に工事を行うための最低条件です。

実績や評判を調べる

創業年数やこれまでの施工実績は、その業者の経験と信頼性を測る一つの指標になります。

また、インターネット上の口コミサイトやSNSで、実際にその業者を利用した人の評価を調べてみることも有効です。

良い評価だけでなく、悪い評価の内容にも目を通し、どのような点に注意すべきかを把握しておきましょう。

詳細な見積書を提示してくれるか

「工事一式」といった曖昧な記載ではなく、「作業費」「部品代」「出張費」など、料金の内訳が詳細に記載された見積書を提示してくれる業者を選びましょう。

見積書の透明性は、その業者の誠実さを反映します。不明な項目については、契約前に遠慮なく質問してください。

保証やアフターサービスが充実しているか

万が一、施工後に不具合が発生した場合に備え、工事に対する保証(工事保証)があるかを確認しておくことも大切です。

また、工事中の物損事故などに備えた賠償責任保険に加入しているかも、信頼できる業者を見分けるポイントです。手厚いアフターサービスは、自社の仕事に責任を持っている証拠と言えます。

これらの点を慎重に比較検討し、料金、技術力、信頼性のすべてにおいて納得できる業者を選ぶことが、後悔のない依頼につながります。

まとめ:照明器具の修理はどこに頼むかを見極めよう

この記事では、照明器具の修理をどこに頼むべきか、という疑問に対して、原因の切り分けから業者の選び方、費用、注意点までを多角的に解説しました。最後に、重要なポイントを改めてまとめます。

- 照明の不具合はまず自分で電球交換やブレーカーを確認する

- 10年以上使用している古い器具は修理よりも交換を検討する

- 異音や焦げ臭いにおいは危険な故障のサインなのですぐに使用を中止する

- 壁のスイッチの不具合も専門家への相談が必要

- 蛍光灯器具の安定器の寿命は8年から10年が目安

- 一体型のLED照明は器具ごとの交換が基本となる

- 自分でできる作業は配線を直接触らない範囲に限られる

- 賃貸住宅の場合はいかなる場合もまず大家さんや管理会社へ連絡する

- 戸建ての持ち家は所有者の責任で業者を手配する

- 専門的な修理や交換は地域の電気工事業者や電気修理店が確実

- 浴室や天井埋め込み照明の工事は特に専門知識が求められる

- 業者を選ぶ際は電気工事士の資格の有無を必ず確認する

- 料金の安さだけでなく施工実績や利用者からの評判もチェックする

- 作業を依頼する前には必ず複数の業者から相見積もりを取る

- 提示された見積書の内訳をしっかり確認し不明な点は質問する