賃貸でアンペア変更ができない理由と解決策を解説

賃貸物件で新生活をスタートさせ、在宅ワーク中にパソコンとエアコン、電気ケトルを同時に使ったら突然室内が真っ暗に…そんな経験はありませんか?

特に一人暮らしや二人暮らしを始めるタイミングで、物件の契約アンペア数がご自身のライフスタイルに合っていないことに気づくケースは少なくありません。

現在の契約アンペアの調べ方が分からなかったり、快適な生活のために30アンペアや40アンペアに上げたい、あるいは電気代節約のために下げたいと考えても、大家さんや管理会社から「アパートやマンションでは建物全体の電気容量が決まってるから、勝手に変えられないんです」と断られてしまうことがあります。

インターネットの知恵袋などのQ&Aサイトを覗いても、賃貸のアンペア変更ができず困っているという悩みは後を絶ちません。

では、一体なぜ変更できないのでしょうか。

その明確な理由や、もし変更する場合の工事の有無と費用の問題、さらには退去時に求められる原状回復の義務まで、賃貸物件のアンペア変更にまつわる疑問は多岐にわたります。

この記事では、賃貸でアンペア変更ができない根本的な理由を多角的に解き明かし、変更が難しい場合の具体的な対処法や賢い電気の使い方について、専門的な視点から分かりやすく解説していきます。

記事のポイント

- アンペア変更ができない根本的な理由

- ご自身の契約アンペア数を確認する方法

- 変更が可能な場合の具体的な手順と注意点

- 変更不可だった場合の賢い節電テクニック

- 1. なぜ賃貸のアンペア変更ができないのか?

- 1.1. アンペア変更できない根本的な理由とは

- 1.1.1. 「高圧一括受電」とは?

- 1.1.2. 安全が最優先される理由

- 1.2. 建物全体で決まってるから勝手に変えられない

- 1.3. アパートやマンションで異なる電気容量

- 1.3.1. 築年数と配線方式の影響

- 1.3.2. 単身者向けとファミリー向けの違い

- 1.3.3. 内見時に「分電盤」の確認を

- 1.4. 契約アンペア数の簡単な調べ方

- 1.4.1. スマートメーターの物件ではブレーカーがないことも

- 1.5. まずは大家・管理会社への相談が必要

- 1.6. 知恵袋で見るアンペア変更のリアルな質問

- 1.6.1. よくある質問と背景分析

- 1.6.2. 契約前の「一言」がトラブルを防ぐ最大の防御策

- 2. 賃貸でアンペア変更ができない場合の対処法

- 2.1. 一人暮らしと二人暮らしの平均アンペアは?

- 2.1.1. 一人暮らしの場合

- 2.1.2. 二人暮らしの場合

- 2.2. 30アンペアや40アンペアへ上げる・下げる注意点

- 2.2.1. アンペア数を上げる場合のメリット・デメリット

- 2.2.2. アンペア数を下げる場合のメリット・デメリット

- 2.2.3. 【最重要】契約は1年縛り!「季節変更」はできません

- 2.3. アンペア変更の工事と費用の負担について

- 2.3.1. 工事が不要なケース(スマートメーター)

- 2.3.2. 簡単な交換工事で済むケース(旧式メーター)

- 2.3.3. 大掛かりな配線工事が必要なケース

- 2.3.4. 大掛かりな工事、その費用は誰が負担する?

- 2.4. 退去時に原状回復は必要になるのか

- 2.5. 賃貸でアンペア変更ができない場合のまとめ

なぜ賃貸のアンペア変更ができないのか?

- アンペア変更できない根本的な理由とは

- 建物全体で決まってるから勝手に変えられない

- アパートやマンションで異なる電気容量

- 契約アンペア数の簡単な調べ方

- まずは大家・管理会社への相談が必要

- 知恵袋で見るアンペア変更のリアルな質問

アンペア変更できない根本的な理由とは

賃貸物件でアンペア変更を希望しても、なかなか許可が下りない背景には、単に「大家さんが厳しいから」という単純な問題だけではない、複数の専門的な理由が絡み合っています。

多くの場合、入居者からは直接見ることができない、建物そのものの構造や契約形態に根本的な原因が隠されています。

主に、アンペア変更を阻む大きな壁は以下の3つです。

- 建物全体の電気容量の上限:各部屋が使える電気の総量には限りがあります。

- 配線設備の老朽化や仕様:古い配線では高いアンペア数に耐えられません。

- 建物独自の電力契約(高圧一括受電など):建物全体で電力会社と特殊な契約を結んでいる場合、原則として各戸のアンペア変更はできません。

「高圧一括受電」とは?

マンション全体で電力をまとめて契約し、各戸に供給する方式です。

これにより電気料金が割安になるメリットがありますが、電力の管理はマンションの管理組合や指定の事業者が行うため、入居者が個別に電力会社と契約したり、アンペア数を変更したりすることが基本的にできなくなります。

比較的新しい大規模マンションなどで採用されていることが多い契約形態です。

特に築年数が大きく経過している物件では2番の配線設備の問題が懸念されます。

建設当時は、現代のようにエアコン、浴室乾燥機、ドラム式洗濯乾燥機、IHクッキングヒーターといった消費電力の大きな家電を同時に使うライフスタイルは想定されていませんでした。

そのため、電柱から建物に電気を引き込むための「幹線」と呼ばれるメインケーブルが、現在の基準で見ると非常に細い場合があります。

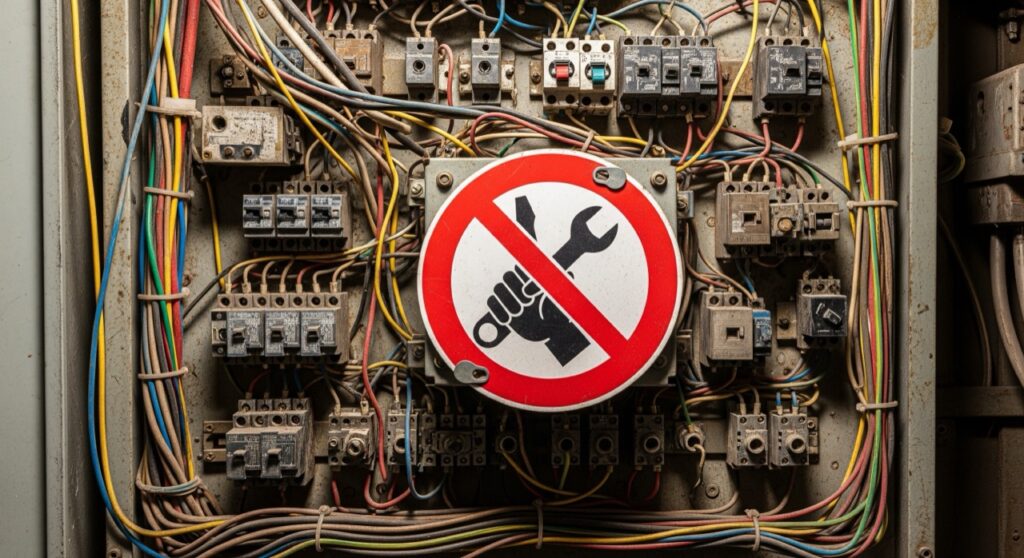

この状態で特定の部屋だけアンペア数を無理に引き上げてしまうと、配線が許容量を超えて発熱し、最悪の場合は漏電や火災といった重大な事故につながる危険性があります。

つまり、大家さんや管理会社がアンペア変更に難色を示すのは、多くの場合、入居者の安全と資産である物件全体を守るための、極めて合理的な判断なのです。

これらの技術的な制約については、以降の見出しで一つひとつ詳しく解説していきます。

安全が最優先される理由

アンペア変更が許可されない背景には、入居者の生命と財産を守るという、何よりも優先されるべき目的があります。

単に「ブレーカーが落ちて不便」という個人の問題だけでなく、建物全体の安全性を維持するために、電気設備には厳格なルールが設けられていることを理解しておくことが重要です。

建物全体で決まってるから勝手に変えられない

アパートやマンションのような集合住宅では、たとえ各部屋の電気メーターが独立していても、その大元となる部分で建物全体として電力会社から供給される電気の総量(最大容量)が厳密に定められています。

これを一本の水道管に例えてみましょう。太い水道本管が建物に引き込まれ、そこから各部屋に細い管が分岐しているイメージです。

各家庭が蛇口をひねって水を使いますが、全員が一斉に大量の水を使うと、本管の供給能力を超えて全体の水圧が下がってしまいます。

電気もこれと同じで、建物全体の供給量を「主開閉器」という装置で管理しており、その容量を超えて各部屋が勝手に契約アンペアを変えられない仕組みになっているのです。

よく「大きなケーキをみんなで切り分ける」と例えられます。建物全体で供給される電気が1つの大きなケーキで、各部屋はそれを切り分けたピースを分け与えられている状態です。

自分のピースが小さいからといって、隣のピースを勝手に取ることも、パティシエに頼んでケーキ全体を急に大きくしてもらうこともできない、というわけですね。

もし建物全体の容量にほとんど余裕がない状態で、一戸の契約アンペア数を無理に上げてしまうと、他の部屋の電力供給に悪影響を及ぼす可能性があります。

それだけでなく、建物全体の許容量を超えてしまい、全戸が停電する「共用部停電」を引き起こすリスクさえあります。

こうした事態を避けるため、そして全入居者の公平性を保つためにも、個人の判断で契約を変更することは固く禁じられているのです。

アパートやマンションで異なる電気容量

前述の通り、アパートやマンションでは建物全体で使える電気の量が決まっていますが、その容量は物件によって千差万別です。

建物の規模や特に重要なのが築年数、そして設計段階でのコンセプトによって、各部屋に割り当てられるアンペア数には大きな差が生まれます。

築年数と配線方式の影響

一般的に、築年数が新しい物件ほど、より大きな電気容量を確保している傾向が強まります。

2000年代以降に建てられた物件では、IHクッキングヒーターや浴室乾燥機、大型エアコンといった消費電力の大きい家電の普及を前提に設計されているため、50Aや60Aに対応できるのが標準的です。

一方で、1980年代以前などの古い物件では、そもそも「単相2線式」という古い配線方式が採用されていることがあります。

この方式では、最大30Aまでしか対応できず、エアコンなどに必要な200Vの電源も使えません。

40A以上への変更を希望する場合、「単相3線式」という新しい方式への配線工事が必須となるため、物理的にも費用的にもハードルが非常に高くなります。

単身者向けとファミリー向けの違い

物件が想定している入居者層によっても、設定されている電気容量は異なります。一人暮らしを想定したワンルームのアパートでは、生活に最低限必要な20A~30Aが標準的です。

これに対し、複数の家族が同時に家電を使うことを想定している分譲タイプのマンションなどでは、40A~60Aが確保されていることが一般的です。

内見時に「分電盤」の確認を

これから物件を探す方は、間取りや家賃だけでなく、内見時に「分電盤を見せていただけますか?」と不動産会社に依頼し、契約アンペア数を確認しましょう。

そして「この物件でアンペア変更は可能ですか?」と一言質問するだけで、入居後の電気に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

契約アンペア数の簡単な調べ方

「そもそも自分の部屋が今、何アンペアで契約されているのか分からない」という方もご安心ください。契約アンペア数は、専門的な知識がなくても以下の3つの方法で簡単に確認することができます。

- 分電盤(ブレーカー)を直接確認する

- 電力会社から毎月届く「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」を見る

- 契約している電力会社の契約者向けWEBサイト(マイページ)にログインする

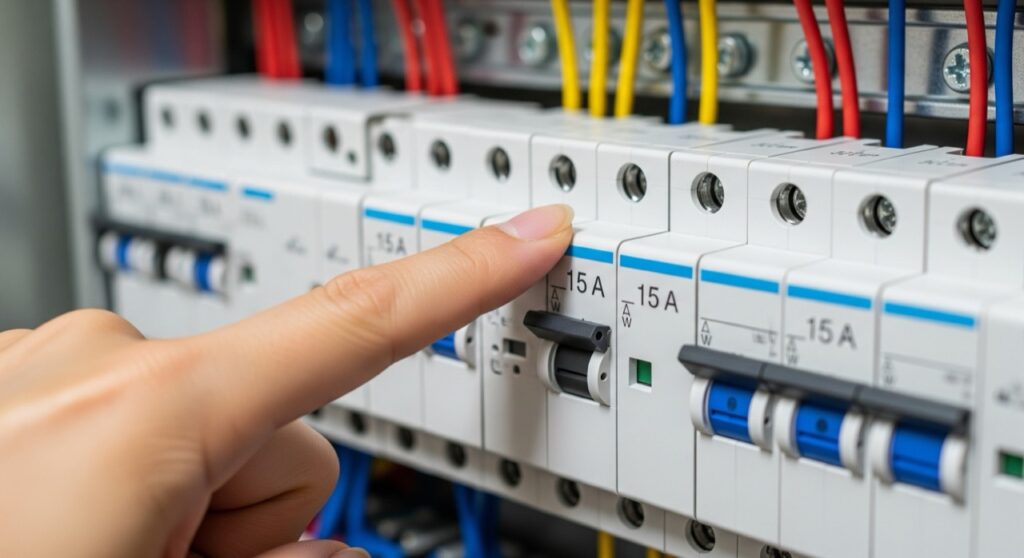

この中で最も手軽で確実なのは、ご自宅の分電盤を直接確認する方法です。

多くの場合、玄関のドアの上やシューズボックスの中、洗面所などに設置されています。安全のため、乾いた手で分電盤のフタを開けてみてください。

中に複数のスイッチがありますが、その中で一番大きいスイッチが「アンペアブレーカー(サービスブレーカー)」です。

このブレーカーのつまみ部分やその周辺に「30A」「40A」といった数字がはっきりと記載されています。

これが、あなたのご自宅の契約アンペア数です。電力会社によっては、下の表のようにアンペア数ごとに色分けされている場合もあります。

| 契約アンペア | 色 |

|---|---|

| 10A | 赤 |

| 15A | ピンク |

| 20A | 黄 |

| 30A | 緑 |

| 40A | 灰 |

| 50A | 茶 |

| 60A | 紫 |

スマートメーターの物件ではブレーカーがないことも

近年設置が進んでいる「スマートメーター」が導入されている物件では、物理的なアンペアブレーカー自体が設置されていないことがあります。

この場合は、アンペア数の管理が遠隔で行われているため、ブレーカーでの確認はできません。

その際は、②の検針票(「ご契約種別」の欄などに記載)や、③の電力会社のWEBサイトで契約内容を確認しましょう。

まずは大家・管理会社への相談が必要

ご自身の契約アンペア数を確認し、生活スタイルに合っていないため変更が必要だと判断したとします。

ここで重要なのは、真っ先に電力会社へ連絡するのではない、という点です。

賃貸物件における鉄則として、必ず大家さんまたは物件を管理している管理会社に連絡し、「アンペアの契約を変更しても良いか」という許可を正式に得る必要があります。

お部屋はあくまで借りているものであり、壁の中の配線や分電盤といった電気設備も大家さんの大切な資産の一部です。

入居者が独断で変更手続きを進めてしまうと、賃貸借契約の「禁止事項」に抵触し、最悪の場合、契約解除を求められるといった深刻なトラブルに発展する可能性もゼロではありません。

大家さんや管理会社へ相談する際は、感情的に「不便で困っています!」と訴えるのではなく、以下の点を整理して論理的に伝えることが、スムーズな許可を得るための鍵となります。

- 変更を希望する具体的な理由(例:「在宅勤務が始まり、日中のPCやエアコンの使用時間が増え、業務に支障が出ております」など)

- 現在の契約アンペア数と、希望するアンペア数(例:「現在20Aですが、30Aへの変更を希望します」など)

- まずは変更の可否を電力会社に確認するための許可をお願いしたい旨

まず、電話やメールで「お世話になっております。〇〇号室の〇〇です。電気の契約アンペアの件でご相談があるのですが、少々お時間よろしいでしょうか」と丁寧に用件を伝えます。

次に、「実は、日々の生活でブレーカーが頻繁に落ちてしまい、安全面でも少々不安を感じております」と具体的な状況を説明します。

「つきましては、契約アンペアの変更について、可否や手順をご相談させていただけますでしょうか」といった形で、あくまで「相談」という姿勢で持ちかけることが、円滑なコミュニケーションの第一歩となります。

この最初のステップで許可が得られて初めて、次の段階である電力会社への問い合わせに進むことができます。

大家さんや管理会社との良好な信頼関係を維持するためにも、正しい手順を踏むことを徹底しましょう。

知恵袋で見るアンペア変更のリアルな質問

Yahoo!知恵袋のようなQ&Aサイトを検索すると、賃貸物件のアンペア変更に関する、入居者のリアルで切実な悩みが数多く投稿されています。

これらの事例は、多くの人が同じ問題でつまずいていることを示しており、これから行動を起こす方にとって非常に参考になります。

特によく見られる質問のパターンと、その背景にある事情を分析してみましょう。

よくある質問と背景分析

-

大家さんや管理会社に問い合わせても『分からない』と回答された

-

これは非常に多いケースです。大家さん自身も建物の電気設備の専門的な仕様(配線方式や最大容量など)を正確に把握していないことが原因です。

この場合は、「こちらで電力会社に工事の要否だけでも確認させていただけませんか?」と、次のアクションをこちらから提案する交渉の余地があります。

-

大掛かりな工事が必要なら断る』と言われたが、工事の有無が分からない

-

大家さんとしては、費用負担や資産価値への影響を懸念しています。これも上記と同様に、まずは電力会社に「工事不要で変更可能か」の確認許可をもらうステップを踏むのが有効です。

-

入居後に15A契約だと判明。エアコンも使えず生活できない

-

これは賃貸契約時の確認不足が大きな原因です。契約書にアンペア数の記載義務はないため、不動産会社も説明しないことがあります。

生活に支障をきたすレベルであれば、契約内容の不備として、再度管理会社に改善を強く申し出るべきケースです。

-

不動産会社から『アンペア数は重要事項説明の対象外』と言われた

-

法的にはその通りですが、快適な居住環境を提供するという観点からは、不親切な対応と言えます。こうしたトラブルを避けるためにも、契約前の自己防衛的な確認が不可欠です。

これらの質問から分かるのは、大家さん、管理会社、入居者の三者間で、電気設備に関する情報が十分に共有されていないという現実です。

専門知識が必要な領域であるため、コミュニケーションの齟齬が生まれやすいのです。

契約前の「一言」がトラブルを防ぐ最大の防御策

知恵袋の無数の失敗事例は、あることの重要性を教えてくれます。

それは、賃貸契約を結ぶ前に「この物件の契約アンペアは何アンペアですか?また、将来的に変更することは可能ですか?」と、不動産会社の担当者に一言確認しておくことです。

この一手間が、入居後の予期せぬトラブルからあなたを守る最大の防御策となります。

賃貸でアンペア変更ができない場合の対処法

- 一人暮らしと二人暮らしの平均アンペアは?

- 30アンペアや40アンペアへ上げる・下げる注意点

- アンペア変更の工事と費用の負担について

- 退去時に原状回復は必要になるのか

- 賃貸でアンペア変更ができない場合のまとめ

一人暮らしと二人暮らしの平均アンペアは?

自分の生活に本当に必要なアンペア数が分からなければ、大家さんや管理会社に具体的な変更希望を伝えることもできません。

まずは、一般的なライフスタイルにおける平均的な契約アンペア数の目安を把握し、ご自身の状況と照らし合わせてみましょう。

その上で、ご自宅にある主要な家電がどれくらいの電気を消費するのかを知っておくと、より正確なシミュレーションが可能になります。

家電製品ごとの消費アンペア数は、製品の型番・年式・メーカーによって大きく異なります。

以下は、東京電力エナジーパートナーが公表している一般的な家電のアンペア数の目安です。実際に家庭で使う際の参考にしてください。

| 家電製品 | 消費アンペア数(参考値) | 出典 |

|---|---|---|

| 電子レンジ | 約15 A | 東京電力「主な電気機器のアンペア目安」 |

| IH炊飯器(炊飯時) | 約13 A | 同上 |

| ヘアードライヤー | 約12 A | 同上 |

| ドラム式洗濯乾燥機(乾燥時) | 約13 A | 同上 |

| エアコン(暖房起動時) | 約20 A(安定時 約6.6 A) | 同上 |

| 掃除機(強運転) | 約10 A | 同上 |

| 冷蔵庫(450 Lクラス) | 約2.5 A | 同上 |

| IHクッキングヒーター(2〜3口) | 最大 約40〜58 A | 同上 |

一人暮らしの場合

一人暮らしの場合、30Aが最も一般的でバランスの取れた選択とされています。

家電をあまり使わない方なら20Aでも生活可能ですが、上の表を見ると分かる通り、エアコン(安定時6A)を使いながら電子レンジ(15A)を使うと、それだけで21Aに達してしまい、

ブレーカーが落ちる危険性が高まります。在宅ワークでPCを長時間使用する方や、家電にこだわりがある方は、30Aあると精神的な安心感が大きく違います。

二人暮らしの場合

二人暮らしになると、生活時間帯が重なることで家電の同時使用が増えるため、40Aが推奨されます。

例えば、朝の支度で一人がドライヤー(12A)を使い、もう一人が電子レンジ(15A)でお弁当を温め、同時にエアコン(6A)が動いていると、合計で33Aに達します。

ここに他の待機電力なども加わるため、30A契約ではかなり窮屈に感じるでしょう。将来的に家族が増える可能性や、オール電化の物件の場合は、50A以上を検討するのが賢明です。

30アンペアや40アンペアへ上げる・下げる注意点

大家さんや管理会社から無事に許可が出て、いざアンペアを変更する際には、手続きを進める前に知っておくべき重要な注意点がいくつかあります。

特に、契約アンペア数を上げる場合と下げる場合では、メリットとデメリットが表裏一体であることを理解しておきましょう。

アンペア数を上げる場合のメリット・デメリット

30アンペアや40アンペアに契約を上げることの最大のメリットは、もちろんブレーカーが落ちにくくなり、生活が格段に快適になることです。

家電の同時使用を気にするストレスから解放されます。一方で、明確なデメリットは電気の基本料金が確実に高くなることです。

例えば、東京電力エナジーパートナーの一般的なプラン「従量電灯B」の場合、基本料金は以下のようになっています。(2025年8月現在の料金例)(参考:従量電灯B・C)

- 20A → 30A に変更:月額 311.75円 の値上げ(年間 3,741円)

- 30A → 40A に変更:月額 311.75円 の値上げ(年間 3,741円)

一見小さな金額に思えますが、毎月固定で発生する費用であり、数年間住むことを考えると決して無視できない金額になります。

アンペア数を下げる場合のメリット・デメリット

逆に、電気代を節約するためにアンペア数を下げることも可能です。基本料金は安くなりますが、その分、以前よりもブレーカーが落ちやすくなるという不便さを受け入れる必要があります。

「ほとんど家にいない」「家電を全く同時に使わない」といった特定のライフスタイルの方以外は、慎重に検討すべき選択肢です。

【最重要】契約は1年縛り!「季節変更」はできません

電力会社との契約アンペア数を一度変更すると、原則としてその後1年間は再度変更することができません。

これは、季節ごとの需要変動に合わせて契約者が頻繁に変更することを防ぎ、電力の安定供給を維持するためのルールです。

「夏場だけ暑いから40Aにして、涼しくなったら30Aに戻す」といった都合の良い使い方は不可能なのです。

そのため、アンペア数を決定する際は、一年で最も電気を使う時期(一般的にはエアコンをフル稼働させる真夏や真冬)を基準に、少し余裕を持たせた容量で慎重に検討する必要があります。

アンペア変更の工事と費用の負担について

大家さんからの許可を得て電力会社に連絡した後、アンペア変更の実現を左右するのが「工事」の有無です。工事の内容によって、手続きの簡便さと費用の負担が大きく変わってきます。

工事が不要なケース(スマートメーター)

ご自宅の電力メーターが、通信機能を備えた「スマートメーター」の場合、話は非常に簡単です。

電力会社が遠隔でシステム上の設定を変更するだけで契約アンペアの切り替えが完了するため、工事員の訪問は一切不要で、もちろん費用もかかりません。

これが最もスムーズで入居者にとって負担のないケースです。

簡単な交換工事で済むケース(旧式メーター)

旧来のアナログ式電力メーターが設置されている場合でも、多くは分電盤内にある「アンペアブレーカー」という機器を交換するだけの簡単な作業で済みます。

この場合、電力会社の作業員が訪問して交換工事を行いますが、作業時間は30分~1時間程度です。このブレーカー交換工事は電力会社のサービスの一環であり、原則として工事費用は無料です。

大掛かりな配線工事が必要なケース

最もハードルが高くなるのが、電力会社の調査の結果、「希望するアンペア数に対応するには、建物内の配線が細すぎる」など、根本的な電気設備の改修(配線工事)が必要と判断された場合です。

これには、壁の中を通っている電線を太いものに引き直したり、分電盤自体を新しいものに交換したりといった大掛かりな作業が含まれます。

当然、これには材料費と人件費がかかり、数万円から、場合によっては10万円を超える費用が発生することもあります。

大掛かりな工事、その費用は誰が負担する?

この大掛かりな配線工事が必要になった場合、その費用は原則として、変更を希望した入居者の自己負担となります。

なぜなら、工事の起因が「入居者の個人的な要望」にあるためです。

この場合、入居者は工事の見積もりを取得した上で、「工事費用を全額自己負担する」という条件で、再度大家さんや管理会社から「工事実施」の許可を得る必要があります。

費用負担と二重の許可申請という、非常に高いハードルを越えなければなりません。

横浜・川崎・東京都南部エリアで業者をお探しの方へ

アンペア変更は登録電気工事業者の弊社へ

弊社は東電の指定工事店(登録番号:701-1730)として、アンペア変更工事も安全・確実に対応可能です。

大家さんや管理会社との事前調整から、東京電力への申請、現場での安全施工までワンストップでお任せいただけます。

スマートメーター対応の簡易変更から、配線工事が必要な大掛かりなケースまで、お客様の状況に合わせて最適なご提案をいたします。

お見積り・ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

退去時に原状回復は必要になるのか

賃貸物件を借りる上で、絶対に忘れてはならないのが退去時の「原状回復義務」です。これは、借りた部屋を入居時の状態に戻して大家さんに返すという、賃貸借契約の基本原則です。

そして、この原状回復の対象には、お部屋の傷や汚れだけでなく、変更した契約アンペア数も含まれます。

つまり、入居時に30Aだった契約を、大家さんの許可を得て40Aに変更して生活していた場合、その物件を退去する際には、原則として元の30Aに戻す手続きを入居者自身が行わなければなりません。

これは、次に入居する方が、物件情報と異なる契約アンペア数で困ることがないようにするための、非常に重要なルールです。

引越しの際は、役所への届け出やライフラインの解約手続きなど、やることが山積みで本当に慌ただしくなりますよね。

その中で、電力会社への連絡リストに「契約アンペアを元に戻す手続き」という項目を忘れずに入れておくことが大切です。変更前のアンペア数を契約書やメモで保管しておくと、手続きがスムーズに進みます。

もしこの手続きを忘れたまま退去してしまうと、どうなるのでしょうか。

その場合、後日、管理会社や大家さんが新たな費用を支払って元のアンペア数に戻す手続きを行うことになります。

そして、その際にかかった費用は「原状回復費用」として、入居者が預けていた敷金から差し引かれたり、場合によっては別途費用を請求されたりする可能性があります。

余計な出費やトラブルを避けるためにも、退去時のアンペア復旧は必ず実行しましょう。

アンペア数を変更すると、退去時に元に戻す手間がかかるほか、変更後1年間は再変更ができないというルールがあります。

このため、1年未満の短期的な居住予定の場合は、あえてアンペア変更は行わず、節電を工夫する方が合理的かもしれません。

賃貸でアンペア変更ができない場合のまとめ

最後に、この記事で解説してきた「賃貸でアンペア変更ができない」という問題に関する要点と、取るべきアクションをリスト形式でまとめます。

これらのポイントを理解し、ご自身の状況に合わせて最適な行動を選択するためのチェックリストとしてご活用ください。

- 賃貸のアンペア変更はまず大家や管理会社への相談が必須

- 勝手な変更は契約違反となりトラブルの原因になる

- 変更できない主な理由は建物の構造や配線、契約形態にある

- 建物全体の電気容量には上限があり、それを超える変更はできない

- 築年数が古いアパートやマンションでは容量が小さい傾向がある

- 高圧一括受電契約の物件は原則として個別のアンペア変更は不可能

- 契約アンペア数の調べ方は分電盤の確認が最も手軽で確実

- 一人暮らしなら30A、二人暮らしなら40Aが平均的な目安

- アンペアを上げると基本料金も上がり、下げると不便になる可能性がある

- 一度変更すると1年間は再変更できないルールに注意が必要

- 簡単なブレーカー交換工事の費用は基本的に無料

- 大掛かりな配線工事が必要な場合は自己負担となることが多い

- 退去時には契約アンペアを元に戻す原状回復義務がある

- 変更できない場合は家電の時間差利用や回路分散で工夫する

- 根本的な解決策として省エネ性能の高い家電への買い替えも有効