賃貸の給湯器からポタポタ水漏れ!費用と対処法を全解説

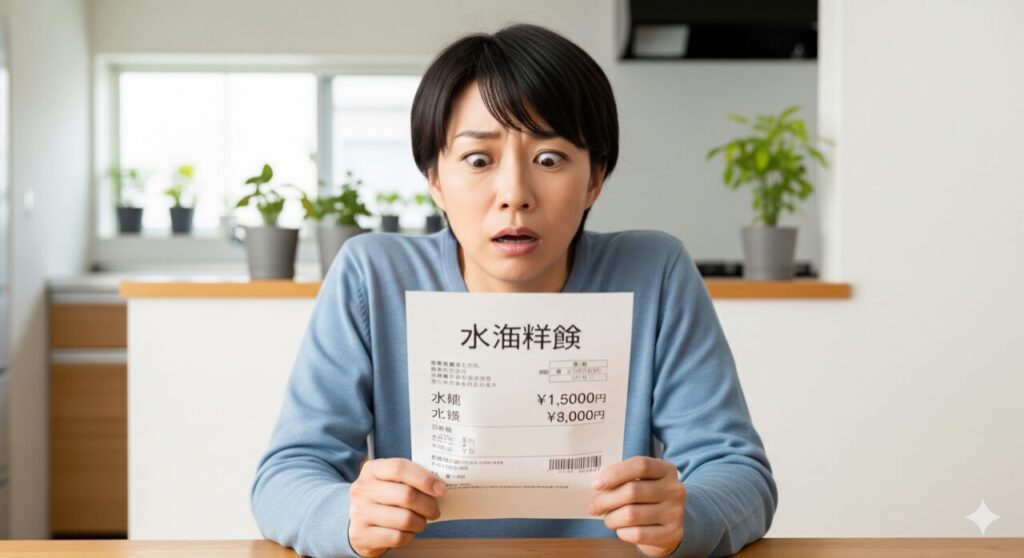

ある日突然、賃貸マンションやアパートの給湯器からポタポタと水が滴る音…。「どうしよう、どこに連絡すればいいの?」「修理代は誰が払うの?」と、頭が真っ白になりますよね。

賃貸物件での給湯器の水漏れは、放置すると水道代やガス代の高騰、さらには階下への水漏れによる賠償問題といった深刻なトラブルに発展しかねません。

また、故障した給湯器の交換が必要になったり、自分で修理しようとして状況を悪化させてしまう危険性もあります。

この記事では、そんな緊急事態に直面したあなたが、慌てず、そして損をすることなく、最善の行動を取るための全知識を網羅的に解説します。

原因の特定から応急処置の手順、費用負担の原則、万が一大家さんが直してくれない場合の対処法、さらには火災保険の活用や水道代の減免制度まで、あなたの不安を一つひとつ丁寧に解消していきます。

記事のポイント

- 水漏れ発見時に取るべき正しい初期対応

- 修理や交換にかかる費用の負担者が誰なのか

- 高額になった水道代や階下への賠償トラブルの解決策

- 大家さんが対応しない場合に入居者が行使できる権利

- 1. 給湯器の水漏れでポタポタ!賃貸での初期対応

- 1.1. どこに連絡すべきか?まずは管理会社へ!

- 1.2. 被害を広げないために水を止める手順

- 1.2.1. 安全を確保するための3ステップ

- 1.3. 自分で修理はNG!応急処置の範囲

- 1.4. 水漏れの主な原因は経年劣化や凍結

- 1.5. 大量の水漏れは階下への影響も考慮

- 1.5.1. 安易な自己判断は禁物!階下への水漏れが発生してしまったら

- 2. 給湯器から水漏れでポタポタ!賃貸の費用とトラブル解決

- 2.1. 修理料金の費用負担と故障交換について

- 2.1.1. 費用負担の原則と例外

- 2.1.2. 故障か交換かの判断基準

- 2.2. マンションやアパートでの注意点

- 2.2.1. 指定業者の存在とメリット

- 2.2.2. 給湯器の種類や設置場所に関する制約

- 2.3. 階下への賠償は火災保険が使える?

- 2.3.1. 原因が「経年劣化」など大家さん側にある場合

- 2.3.2. 原因が「入居者の過失」にある場合

- 2.4. 高くなった水道代は減免される?

- 2.4.1. 減免制度を利用するための一般的な手順

- 2.5. 水漏れでガス代が高くなるケースとは

- 2.5.1. 不完全燃焼のリスク

- 2.6. 大家さんが直してくれない時の対処法

- 2.6.1. 入居者が行使できる2つの権利

- 2.7. 給湯器からの水漏れポタポタ!賃貸での対処法まとめ

給湯器の水漏れでポタポタ!賃貸での初期対応

- まずは管理会社へ!どこに連絡すべきか

- 被害を広げないために水を止める手順

- 自分で修理はNG!応急処置の範囲

- 水漏れの主な原因は経年劣化や凍結

- 大量の水漏れは階下への影響も考慮

どこに連絡すべきか?まずは管理会社へ!

賃貸物件で給湯器の水漏れを発見した際、パニックになってインターネットで修理業者を探し始める方がいますが、それは間違いです。最初に連絡すべき相手は物件の管理会社または大家さんが原則です。

これは、トラブルを円滑に解決するための絶対的なルールと言えます。最大の理由は、賃貸物件に備え付けられている給湯器が、入居者の所有物ではなく、大家さんの大切な資産(設備)であるためです。(参考:『賃貸住宅標準契約書』について)

所有者(貸主)に無断で業者を手配すると、費用負担や契約違反のトラブルになりやすいため避けるべきです。

貸主に無断で業者を手配すると、費用負担や契約違反のトラブルになりうるため避けましょう。契約で「指定連絡先・指定業者」運用がある物件も多く、まず管理会社へ報告して指示に従うのが安全です。

もし、自分の判断で業者を手配してしまうと、以下のようなリスクが生じます。

- 費用の全額自己負担

- 大家さんが支払うべき費用だったとしても、事後報告では支払いを拒否され、高額な修理・交換費用を自腹で払うことになる可能性が極めて高いです。

- 契約違反のリスク

- 賃貸借契約書には、設備の故障時は指定の連絡先へ報告することが明記されているのが一般的です。これを無視する行為は契約違反と見なされることもあります。

- 指定業者の存在

- 物件によっては、提携している指定の修理業者が決まっており、そこを通さないと修理が認められないケースもあります。

連絡先とスムーズに伝えるべき情報

連絡先は、入居時にもらった賃貸借契約書や重要事項説明書に必ず記載されています。連絡する際は、パニックにならず、以下の情報を正確に伝えられるよう事前にメモしておくと、その後の対応が格段にスムーズになります。

- 建物名と部屋番号、契約者氏名

- 水漏れを発見した正確な日時

- 【重要】水漏れの具体的な状況(「本体の下から」「配管のつなぎ目から」など)と量(「1秒に1滴」「ポタポタと常に」など)

- 【推奨】スマートフォンで撮影した水漏れ箇所の写真や動画

- 給湯器本体の側面に貼られているシールに記載のメーカー名、型番、製造年月日

- リモコンにエラーコード(数字3桁など)が表示されている場合はその番号

- 「電源を抜き、止水栓を閉めた」など、実施済みの応急処置の内容

夜間や休日で管理会社の通常の窓口が閉まっている時間帯でも、多くの場合、24時間対応の緊急連絡先が用意されています。水漏れは放置して良いトラブルではありません。

「少量だから大丈夫」と判断せず、発見直後に管理会社へ第一報→使用中止・電源OFF・止水栓・ガス栓を閉の順で安全確保を。

一酸化炭素(CO)等の重大事故防止のため、再使用はせず点検を待ちましょう。

被害を広げないために水を止める手順

管理会社や大家さんに連絡し、業者の到着を待つ間にも、水は漏れ続けてしまいます。

被害の拡大を防ぎ、漏電や不完全燃焼といった二次的な事故を確実に回避するため、安全を最優先に考えた上で、ご自身でできる応急処置を実行しましょう。(参考:都市ガスの安全対策|経済産業省)

この手順は、給湯器をシステムとして完全に機能停止させ、安全な状態にすることを目的としています。順番通りに落ち着いて行ってください。

安全を確保するための3ステップ

【電気を止める】給湯器の運転を停止する

まず、感電や漏電のリスクを断つために電気を止めます。室内のキッチンや浴室にある給湯器のリモコンパネルの運転スイッチを「切」にしてください。

次に、給湯器本体の近くにある電源プラグをコンセントから抜きます。

屋外にあり、プラグが濡れていて触るのが危険な場合や、場所が分からないことがあります。

その場合は無理をせず、家の中にある分電盤(ブレーカーボックス)を探し、「給湯器」「給湯」などと書かれた子のブレーカーを「切」にしましょう。

【水を止める】給水を停止する(止水栓を閉める)

次に、水漏れそのものを止めます。給湯器本体の下部につながっている複数の配管の中から、給水バルブ(止水栓)を見つけます。

通常は水道メーターから屋内に引き込まれる最初のバルブです。多くは手で回せるハンドル式か、マイナスドライバーの溝がある形状をしています。

これを「時計回り」に、止まるまでゆっくりと回して固く閉めてください。これにより給湯器への水の供給が完全に止まり、水漏れも収まります。

【ガスを止める】ガス供給を遮断する

最後に、万が一のガス漏れや不完全燃焼を防ぐためにガスを止めます。給水バルブの近くにあるガス管につながるガス栓を閉めましょう。

多くは黄色いキャップが付いたレバー式です。レバーがガス管と平行な状態が「開」、90度回して垂直な状態が「閉」です。確実に閉まっていることを確認してください。

「止水栓が固くて全然回らない…」ということも、長年動かしていないバルブではよくあります。

そんな時は、無理に工具で回そうとしないでください。配管を破損させて、さらに大きな水漏れを引き起こす危険があります。

どうしても閉められない場合は、最後の手段として家全体の水道の元栓(メーターボックス内)を閉める方法もありますが、トイレを含め家中の水が使えなくなってしまいます。

まずは管理会社に「止水栓が固くて閉められない」と追加で報告し、指示を仰ぐのが最も安全で賢明な判断です。

自分で修理はNG!応急処置の範囲

前述の通り、入居者自身が行えるのは、あくまで「安全を確保するための応急処置」までです。

工具を使って給湯器のカバーを外したり、部品を交換しようとしたり、ホームセンターで買ってきたテープで補修しようとしたりする「修理行為」は、絶対に手を出さないでください。

給湯器は、ガス、電気、水道が複雑に絡み合った精密機器です。

配管接続・設置等のガス工事は法令上の有資格者が必要です(例:LPガスは液化石油ガス設備士、都市ガスの可とう管接続等はガス可とう管接続工事監督者/ガス消費機器設置工事監督者)。

また、GSS(ガス機器設置スペシャリスト)のような、業界団体が安全な施工のために設けている民間資格制度もあります。(参考:ガス機器設置スペシャリスト(GSS)制度|JIA)

無資格の配管接続は法令違反になり得るため、入居者による分解・修理は行わず、管理会社経由で有資格業者に依頼してください。

知識がないまま触れることは、ご自身の安全を脅かすだけでなく、様々なリスクを伴います。

自己判断による修理が招く深刻なリスク

- 高額な費用負担

- 大家さんの許可なく修理を試みて完全に故障させた場合、善意の行動とは見なされません。「入居者の過失」として、十数万円以上にもなる給湯器本体の交換費用を全額請求される可能性があります。

- さらなる故障の誘発

- 一つの部品を無理にいじった結果、他の正常な部品まで破損させてしまうことがあります。簡単なパッキン交換で済んだはずが、基盤交換という大きな修理につながるケースも少なくありません。

- 全ての保証が無効に

- メーカーや設置業者の保証期間内であったとしても、一度でもカバーを開けて分解した時点で、保証は一切受けられなくなります。無償で修理できたはずの機会を自ら失うことになります。

- 重大事故の危険性

- 最も恐ろしいのが、ガス漏れや不完全燃焼による一酸化炭素中毒、漏電による火災といった命に関わる事故を引き起こすリスクです。

「このくらいの水漏れなら…」という安易な判断が、取り返しのつかない事態を招きます。

賃貸物件における入居者の最も重要な役割は、異常の早期発見・報告と、専門家が到着するまでの被害拡大防止であると、強く心に留めておきましょう。

水漏れの主な原因は経年劣化や凍結

給湯器の水漏れは、なぜ発生するのでしょうか。その原因を正しく理解することは、後の費用負担に関する話し合いをスムーズに進める上で非常に重要です。

ほとんどのケースは入居者の使い方に問題があるわけではなく、機器の寿命や環境要因によるものです。

| 主な原因 | 詳細と見極めポイント |

|---|---|

| 経年劣化(最も多い) | 給湯器の設計上の標準使用期間は一般的に約10年とされています。長年の使用で、配管接続部のゴムパッキンが弾力性を失い硬化・収縮して隙間ができたり、給湯器内部で常にお湯や水が通る金属部品が腐食・摩耗したりして水漏れを引き起こします。設置から8年以上経過している給湯器の水漏れは、まず経年劣化が疑われます。 |

| 配管の凍結 | 冬場、外気温が0℃以下になると、給湯器本体や屋外に露出している給水・給湯配管内の水が凍ります。水は凍ると体積が約9%膨張するため、その圧力で配管に亀裂が入ったり、接続部品が破損したりします。凍結した直後ではなく、気温が上がって氷が溶け出したタイミングで水漏れが発覚するのが特徴です。 |

| 施工不良 | 給湯器の設置・交換工事の際の作業ミスが原因となるケースです。配管の接続ナットの締め付けが甘い、パッキンが正しく装着されていない、といったことが考えられます。設置から1~2年以内など、比較的新しい給湯器で水漏れが起きた場合は、この可能性も視野に入れます。この場合の修理費用は施工業者が負担します。 |

| (故障ではないケース) | 給湯器下部の「水抜き栓」や、エコキュートのヒートポンプユニット下部から水が少量出ている場合は、正常な動作の可能性があります。これは、機器内部の圧力を逃がすための減圧動作や、凍結防止のための自動水抜き機能によるものです。ただし、水の量が異常に多い、または一日中ずっと止まらない場合は、部品の故障が考えられるため管理会社への連絡が必要です。 |

このように、原因の多くは入居者には責任のない、時間の経過や気候変動といった不可抗力によるものです。この事実が、賃貸物件における修繕費用の基本的な考え方の根幹をなしています。

大量の水漏れは階下への影響も考慮

最初は「ポタ、ポタ…」という軽微な水漏れでも、内部の亀裂が広がったり、パッキンが完全に抜け落ちたりすることで、ある瞬間から「ジャー」という大量の水漏れに発展する危険性をはらんでいます。

特にマンションやアパートといった集合住宅において、この事態は自室だけの問題では済まされません。

漏れ出した水は、ベランダや床のわずかな隙間から階下の部屋へと浸透していきます。

その結果、階下の部屋の天井にシミを作る、壁紙を剥がす、照明器具や家電製品を故障させる、家具や衣類を水浸しにするなど、深刻な被害を与えてしまう可能性があります。

これは、金銭的な賠償問題はもちろんのこと、ご近所付き合いにおける大きな精神的負担を伴う、極めて深刻なトラブルです。

安易な自己判断は禁物!階下への水漏れが発生してしまったら

水漏れを発見した時点で、「まだ少量だから大丈夫だろう」という希望的観測は絶対にしないでください。緊急性の高い重大な事態であると認識し、迅速な行動をとることが、結果的に被害を最小限に抑えます。

もし、すでに階下の方から「天井から水が漏れている」といった指摘を受けた場合は、パニックにならず、以下の手順で対応しましょう。

- まずはお詫びと状況説明

階下のお宅へ伺い、ご迷惑をおかけしていることを丁重にお詫びし、現在、管理会社へ連絡し対応中であることを誠実に伝えます。 - 速やかに管理会社へ追加報告

階下にも被害が及んでいる事実を、直ちに管理会社や大家さんへ報告します。 - 保険会社への連絡

ご自身が加入している火災保険会社へも、事故の第一報を入れておきましょう。

初期対応の速さが、その後の賠償範囲やご近所関係を大きく左右します。万が一の事態に備え、加入している保険の内容を平時から確認しておくことも、賃貸住宅に住む上での重要なリスク管理の一つです。

給湯器から水漏れでポタポタ!賃貸の費用とトラブル解決

- 修理料金の費用負担と故障交換について

- マンションやアパートでの注意点

- 階下への賠償は火災保険が使える?

- 高くなった水道代は減免される?

- 水漏れでガス代が高くなるケースとは

- 大家さんが直してくれない時の対処法

修理料金の費用負担と故障交換について

水漏れの応急処置が完了し、業者による修理・交換の見通しが立つと、次に最も気になるのが「この費用は、一体誰が支払うのか」という金銭的な問題です。

経年劣化や、入居者が通常通りに使用していて発生した自然な故障に関する修理・交換費用は、原則として大家さん(貸主)が負担します。

これは、民法第606条で定められている貸主の「修繕義務」に基づいています。

大家さんは、入居者に対して、住居とその設備を「契約内容に従って使用できる状態」に保つ責任を負っており、給湯器はまさにその中心的な設備の一つです。

家賃には、こうした設備の維持管理費用も含まれている、と考えるのが基本的な法解釈です。

費用負担の原則と例外

【原則】大家さん負担になるケース

前述した経年劣化による内部部品の摩耗やパッキンの硬化、凍結による配管破裂、施工不良など、入居者の使い方に起因しない、あらゆる自然故障がこれに該当します。

【例外】入居者負担になるケース

費用負担の原則が覆るのは、故障の原因が入居者の「故意・過失」にある場合です。

はい、承知いたしました。元の文章の情報を保ちつつ、約10%短くします。

具体的には、「給湯器に物をぶつけて破損させた」「説明書で禁止された不適切な使用(例:非推奨の入-浴剤を長期間使い、追い焚き釜を腐食させた等)を続けた」といったケースです。

また、入居者が負う「善管注意義務(善良な管理者の注意をもって物を管理する義務)」に違反したと見なされる場合も注意が必要です。

例えば、ポタポタという軽微な水漏れに気づきながら、「このくらいなら…」と数ヶ月間も放置し、結果として床が腐るなどの大きな被害に拡大させてしまう場合があります。

その場合、拡大した分の損害について責任を問われる可能性があります。

故障か交換かの判断基準

修理で済むか、それとも給湯器本体を丸ごと交換するかは、主にその給湯器の使用年数によって判断されます。

使用年数が10年未満の場合

メーカーに交換部品の在庫があれば、故障箇所のみを修理して対応するのが一般的です。修理費用は数万円程度で済むことが多いです。

使用年数が10年以上の場合

給湯器の設計上の標準使用期間(約10年)を超えている場合、一つの箇所を修理しても、すぐに別の箇所が連鎖的に故障するリスクが非常に高くなります。

また、メーカーは製品の製造終了後、補修用部品を一定期間(一般的には製造打ち切り後約10年間)しか保有しないため、そもそも修理に必要な部品が手に入らないことも少なくありません。

こうした理由から、10年以上経過した給湯器の故障は、将来的なリスクとコストを考慮し、本体ごと新品に交換するという判断が下されるのが一般的です。

最終的な判断は大家さんが行いますが、もし修理か交換かで迷っているようなら、「設置から10年以上経っているようです」と客観的な事実を伝えるのも一つの方法です。

マンションやアパートでの注意点

集合住宅であるマンションやアパートでは、一戸建てとは異なる、特有のルールや制約が存在することを理解しておく必要があります。

これらを知らないと、思わぬところで話がこじれたり、トラブルになったりする可能性があるため注意しましょう。

指定業者の存在とメリット

多くの賃貸物件では、管理会社が提携している指定の水道業者やガス設備業者が存在します。設備の故障時には、必ずその指定業者に連絡するというルールが定められていることがほとんどです。

これは、物件の設備状況を熟知している業者が対応することで、迅速かつ的確な修理を可能にし、料金トラブルを防ぐというメリットがあるためです。

繰り返しになりますが、入居者が自分で業者を選ぶことはできません。

給湯器の種類や設置場所に関する制約

賃貸物件の設備は、あくまで大家さんの所有物です。そのため、給湯器を交換する際に、新しい機種の機能やメーカーを入居者が自由に選ぶことはできません。

「もっと号数が大きいパワフルなものにしたい」「省エネ性能の高いエコジョーズに交換してほしい」といった要望は、基本的には通らないと考えましょう。

また、マンション全体の美観や安全規約により、以下のような制約が設けられている場合があります。

- 設置場所の制限

- ベランダや共用廊下のパイプシャフトなど、定められた場所以外への移設はできません。

- 機種の制限

- 排気方法(FF式、FE式など)や、設置タイプ(壁掛け、据え置きなど)が建物の構造によって厳密に定められています。

- 外観の統一

- 本体の色や形状について、景観を損なわないよう指定されていることもあります。

共用部分での作業について

給湯器が設置されているベランダや廊下は、厳密には「共用部分」に該当します。そのため、修理や交換作業を行う際には、管理組合への事前申請や、近隣住民への告知が必要になる場合があります。

こうした手続きもすべて管理会社や大家さんが行ってくれるため、やはり入居者は最初の報告に徹することが最もスムーズな解決への近道となります。

階下への賠償は火災保険が使える?

万が一、水漏れが階下の部屋にまで被害を及ぼしてしまった場合、その損害賠償責任は誰が負うのでしょうか。そして、その支払いに保険は使えるのでしょうか。

これは、「水漏れの原因が誰の責任か」によって、対応が全く異なります。

原因が「経年劣化」など大家さん側にある場合

設備の不具合が原因であるため、階下への賠償責任は大家さんが負います。大家さんが加入している「施設賠償責任保険」などで対応するのが一般的であり、入居者が直接賠償する必要はありません。

原因が「入居者の過失」にある場合

例えば、洗濯機のホースが外れた、お風呂の水を止め忘れた、異常を放置した、といった入居者の責任で水漏れを起こした場合、賠償責任は入居者にあります。

この万が一の事態に備えるのが、入居時に加入が義務付けられている火災保険に付帯している「個人賠償責任保険」です。

賃貸用の火災保険は、いくつかの保険がセットになったパッケージ商品です。水漏れトラブルにおいて特に重要なのは、以下の2つの賠償責任保険です。

| 保険の種類 | 誰への賠償を補償するか | 具体的な適用シナリオ |

|---|---|---|

| 借家人賠償責任保険 | 大家さんに対して | 自分の過失で火事を起こして部屋を燃やしてしまった、壁を壊してしまったなど、借りている部屋そのもの(大家さんの財産)に損害を与えた場合の賠償。 |

| 個人賠償責任保険 | 第三者(大家さん以外)に対して | 水漏れで階下の住民の家財を濡らしてしまった、自転車で歩行者に怪我をさせてしまったなど、日常生活における偶然な事故で他人に損害を与えた場合の賠償。 |

つまり、給湯器の経年劣化による水漏れで階下に被害が出た場合は大家さんの責任、自分の過失による水漏れで階下に被害が出た場合は自分の「個人賠償責任保険」を使う、と覚えておきましょう。

階下の住人から苦情が来た際は、原因が確定する前に安易に「弁償します」と約束せず、まずは管理会社とご自身が加入している保険会社の事故受付窓口に連絡し、専門家の判断を待つことが重要です。

高くなった水道代は減免される?

気づかないうちにポタポタと水が漏れ続けていた結果、翌月の水道料金の請求書を見て愕然…というケースは少なくありません。

給湯器の故障など、ご自身の過失ではない原因で水道料金が異常に高額になった場合、水道料金の減免制度を申請することで、負担を軽減できる可能性があります。

これは、各自治体の水道局が設けている救済措置で、申請が認められれば、超過した分の水道料金の一部または全額が減額・免除されます。

減免制度を利用するための一般的な手順

- 【大前提】漏水の修理を完了させる

減免制度の申請には、漏水箇所がすでに修理済みであることが必須です。大家さんを通じて業者に発行してもらう「漏水修理証明書」や、修理費用がわかる領収書が必要になります。 - 管轄の水道局に連絡する

水道の検針票(使用量のお知らせ)に記載されているお客様センター等に電話し、「給湯器の故障による漏水で水道料金が高額になったため、減免制度を申請したい」と伝えます。 - 申請書類を準備・提出する

水道局から申請書が郵送されてくるか、ウェブサイトからダウンロードできます。必要事項を記入し、前述の修理証明書などを添付して、指定された方法(郵送など)で提出します。

減免制度の注意点

- 適用には条件がある

蛇口の閉め忘れや、水漏れに気づきながら長期間放置したなど、利用者に過失があると判断された場合は対象外となります。 - 自治体による基準の違い

減額される金額の計算方法や、申請の条件は自治体によって異なります。必ずご自身がお住まいの地域の水道局にご確認ください。 - 申請期限

漏水が判明してから一定期間内に申請する必要がある場合が多いため、修理が完了したら速やかに手続きを進めましょう。

申請手続きを入居者自身が行うのか、管理会社が代行してくれるのかは物件によりますので、まずは管理会社に確認してみるのがスムーズです。

水漏れでガス代が高くなるケースとは

「水漏れで水道代が上がるのは分かるけど、ガス代まで?」と疑問に思われるかもしれませんが、給湯器の不調はガス代にも影響を及ぼす可能性があります。

給湯器の基本的な仕組みは、内部のバーナーでガスを燃焼させ、その熱で水を温めるというものです。

しかし、水漏れによって給湯器内部が常に湿っていたり、重要な部品が正常に機能しなくなったりすると、燃焼効率や熱交換効率が著しく低下してしまいます。

これは、まるで穴の開いた鍋でお湯を沸かそうとしているようなもので、設定温度のお湯を作るために、通常よりも多くのガスを無駄に燃焼させなければならない状態に陥るのです。

不完全燃焼のリスク

さらに深刻なのが、不完全燃焼のリスクです。バーナー部分に水滴がかかるなどして正常な燃焼が妨げられると、無色・無臭で極めて毒性の高い一酸化炭素(CO)が発生する危険性があります。

最近の給湯器には、不完全燃焼を検知すると自動で運転を停止する安全装置が搭載されていますが、古い機種や装置が故障している場合は作動しない可能性もゼロではありません。

一酸化炭素中毒は、頭痛や吐き気といった初期症状から、最悪の場合は死に至る非常に危険な事故です。

水漏れを発見した際に、給湯器の使用を直ちに停止し、応急処置を行うのは、水道代やガス代の無駄遣いを防ぐという意味合いもありますが、何よりもこうした命に関わる重大な事故を未然に防ぐためなのです。

大家さんが直してくれない時の対処法

ほとんどのケースでは、管理会社や大家さんが法律に基づき、速やかに修理・交換の手配をしてくれます。

しかし、残念ながら「連絡しても対応が遅い」「修理費用を渋って動いてくれない」といった対応をされる可能性もゼロではありません。このような場合、入居者は泣き寝入りするしかないのでしょうか。

いいえ、そのようなことはありません。2020年4月に施行された改正民法では、設備の不具合による賃料減額について明文化されました。

大家さんが正当な理由なく修繕義務を果たさない場合、入居者は以下の対抗手段を法的に行使することができます。

入居者が行使できる2つの権利

家賃の減額請求(民法第611条)

給湯器が故障してお湯が使えないなど、賃貸物件の一部が使用できなくなった場合、その使用できなくなった割合に応じて、家賃は当然に減額されます。

これは、大家さんに「お願い」するのではなく、法律上、自動的に発生する権利です。

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が公表している「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」では、お風呂が使用不能な場合の減額割合の目安を10%(免責日数3日)としており、これを交渉する際の参考資料として具体的な金額を主張できます。(参考:貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン|日管協)

入居者による修繕(民法第607条の2)

大家さんに給湯器の修理が必要だと通知したのに、相当の期間内に修繕しない場合や、階下への漏水が拡大しているなど緊急の事情がある場合があります。

そのような場合は、入居者自身で修理業者を手配し、その費用を後から大家さんに請求(または家賃と相殺)することができます。

これは、トラブルを早期に解決するための最終手段と言えます。

権利行使の注意点

これらの強力な権利を行使するためには、「修理を依頼したにもかかわらず、対応してくれなかった」という客観的な証拠が不可欠です。

電話でのやり取りだけでなく、メールや、配達証明が付く内容証明郵便などを利用して、「〇月〇日までにご対応いただけない場合、民法に基づき家賃を減額します」といった形で、要求を書面に残しておくことが極めて重要です。

いきなり実力行使に出るのではなく、まずは地域の消費生活センターや、自治体が開設している無料の法律相談窓口に相談し、専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めることをお勧めします。

給湯器からの水漏れポタポタ!賃貸での対処法まとめ

- 賃貸の給湯器水漏れを発見したら、まず管理会社か大家さんに連絡する

- 自分で修理業者を手配するのは絶対にNG

- 連絡後は安全のため電源オフ・止水栓・ガス栓を閉める応急処置を行う

- 入居者が行うのは応急処置までで、分解などの修理行為はしない

- 水漏れの主な原因は経年劣化で、入居者に過失がないことがほとんど

- 修理や交換の費用は、経年劣化なら原則として大家さんが負担する

- 入居者の過失で壊した場合は自己負担になる可能性がある

- 給湯器の寿命は約10年で、それ以上経っていると本体交換になることが多い

- マンションやアパートでは階下への水漏れにも注意が必要

- 自分の過失で階下に被害を与えた場合は個人賠償責任保険を使う

- 漏水で高くなった水道代は水道局への申請で減免される場合がある

- 水漏れはガス代が高くなる原因にもなり得る

- 大家さんが直してくれない場合は家賃減額などの対抗手段がある

- トラブルを避けるため、やり取りは記録に残すことを心がける

- まずは慌てず、この記事で解説した手順に沿って冷静に対応する

横浜・川崎・東京都南部エリアで業者をお探しの方へ

今回は、賃貸物件で給湯器トラブルに遭われた方の不安を少しでも解消するため、専門家の視点から原因と対処法を詳しく解説しました。

※賃貸物件の修理は、管理会社・大家さんへの連絡が原則です。

もしご自宅(持ち家)やご実家、ご友人宅の給湯器交換でお困りの方がいらっしゃいましたら、「横浜電気工事レスキュー」へお気軽にご相談ください。