LEDシーリングライトが常夜灯しかつかない?原因と対処法

- 1. LEDシーリングライトが常夜灯しかつかない原因と対処法

- 1.1. まずは考えられる原因を探る

- 1.2. 解決の鍵はリモコンにあるかも

- 1.2.1. リモコンの電池を確認する

- 1.2.1.1. 電池交換のポイント

- 1.2.2. リモコンの信号が出ているか確認する

- 1.2.2.1. スマホカメラを使った赤外線テスト

- 1.3. 今すぐ試せる直し方とリセット方法

- 1.3.1. 壁スイッチの「早押し」でモードを切り替える

- 1.3.2. 照明器具本体をリセットする

- 1.3.2.1. 基本的なリセット手順

- 1.4. 豆電球・ナツメ球だけが点灯する理由

- 1.5. 明かりが勝手に消える症状のケース

- 1.5.1. おやすみタイマー機能の設定

- 1.5.2. 熱による保護機能の作動

- 1.5.2.1. 繰り返し勝手に消える場合は注意

- 2. LEDシーリングライトが常夜灯しかつかない時の交換判断

- 2.1. 全灯が切れた・つかない時の切り分け

- 2.2. 寿命による交換と故障の見極め

- 2.2.1. 製造年月日を確認しよう

- 2.2.1.1. 修理と交換のコスト比較

- 2.3. アイリスオーヤマやパナソニックなどメーカー別の特徴

- 2.3.1.1. 取扱説明書の確認が最も確実

- 2.4. ブレーカーやヒューズ、漏電も確認

- 2.5. DIY交換の可否は「引掛シーリング」の有無で決まる

- 2.5.1. 賃貸物件の場合は自己判断で交換しない

- 2.6. 専門業者に依頼する前の確認事項

- 2.6.1.1. 業者への連絡前チェックリスト

- 2.7. LEDシーリングライトが常夜灯しかつかない時の注意点

突然、お部屋のLEDシーリングライトが常夜灯しかつかなくなると、本当に困りますよね。

豆電球やナツメ球と呼ばれる常夜灯は点くのに、メインの照明がまるで切れたようにつかない、あるいは勝手に消えるといった症状は、多くの方が経験するトラブルです。

その原因は、単純なリモコンの操作ミスから、本体の本格的な故障まで様々です。しかし、多くの場合、ご自身でできる簡単な直し方やリセット方法で解決することが少なくありません。

この記事では、アイリスオーヤマやパナソニック、日立といった主要メーカーの製品にも触れながら、ご自身でできる対処法をわかりやすく紹介します。

さらに、ヒューズや漏電の確認方法から、最終的に照明器具を交換する場合や専門業者に依頼する際の注意点まで、一つひとつ丁寧に解説していきます。

この記事でわかること

記事のポイント

- 常夜灯しか点灯しない最も多い原因と簡単な直し方

- 照明器具が故障しているかどうかの見極め方

- 新しい照明器具に自分で交換する際の手順と注意点

- 専門業者に修理や交換を依頼すべき具体的なケース

LEDシーリングライトが常夜灯しかつかない原因と対処法

- まずは考えられる原因を探る

- 解決の鍵はリモコンにあるかも

- 今すぐ試せる直し方とリセット方法

- 豆電球・ナツメ球だけが点灯する理由

- 明かりが勝手に消える症状のケース

まずは考えられる原因を探る

LEDシーリングライトが常夜灯しか点灯しない場合、多くの方が「故障してしまった」と焦りがちですが、実は非常に単純な操作ミスが原因であるケースが最も多いです。

故障を疑う前に、まずは簡単な原因から確認していくことが、迅速な解決への近道となります。

主な原因は以下の通りです。

- 壁スイッチの操作によるモード切り替え

- リモコンの不具合(電池切れ・設定ズレ)

- 照明器具の一時的な電子エラー

- 照明器具本体の経年劣化や故障

特に見落としがちなのが、壁スイッチの機能です。

現在の多くのLEDシーリングライトには、リモコンが手元にない場合でも壁スイッチを約2秒以内に「カチカチッ」と操作することでモード(全灯→調光→常夜灯など)を順に切り替えられる仕様が採用されています。

何かの拍子にこの操作を無意識に行ってしまい、常夜灯モードのまま照明を消してしまうと、次に点灯した際に常夜灯しか点かないという状況になるのです。

これは故障ではなく、製品の仕様によるものです。まずはこの可能性を疑い、落ち着いて対処することが重要です。

解決の鍵はリモコンにあるかも

壁スイッチの操作で解決しない場合、次に疑うべきはリモコンです。照明器具本体は正常でも、リモコン側に問題があって操作を受け付けない状態になっている可能性があります。

リモコンに関するトラブルは、いくつかの簡単な手順で確認できます。

リモコンの電池を確認する

最も基本的な確認事項は、リモコンの電池です。電池が消耗していると、信号が弱くなったり、全く出なくなったりします。

電池交換のポイント

- 中途半端に残っている電池ではなく、全ての電池を新品に交換しましょう。

- 古い電池と新しい電池、種類の違う電池を混ぜて使うのは避けてください。

- 電池のプラス(+)とマイナス(-)の向きが正しいか、改めて確認します。

電池を交換しただけで、あっさり問題が解決することも珍しくありません。

リモコンの信号が出ているか確認する

電池を交換しても改善しない場合、リモコンから赤外線信号が正常に出ているかを確認します。これはスマートフォンのカメラ機能を使えば、誰でも簡単にテストできます。

スマホカメラを使った赤外線テスト

- スマートフォンのカメラアプリを起動します。

- リモコンの先端にある黒い送信部を、カメラのレンズに向けます。

- リモコンのいずれかのボタンを押します。

- 正常であれば、スマートフォンの画面上で送信部が白や紫色に点滅して見えます。

もし点滅が確認できない場合は、リモコン自体の故障が濃厚です。この場合、メーカーから純正リモコンを取り寄せるか、市販の汎用照明リモコンを購入することで対応できます。

今すぐ試せる直し方とリセット方法

原因が照明器具の一時的なエラーである場合、簡単な操作で復旧させることができます。業者を呼ぶ前に、以下の方法を試してみてください。

壁スイッチの「早押し」でモードを切り替える

前述の通り、最も簡単で効果的な直し方が壁スイッチの操作です。

手順は非常にシンプルです。まず壁スイッチで照明を点灯させ(常夜灯が点いた状態でOKです)、そこから約2秒以内に「オフ→オン」と素早くスイッチを切り替えます。

これを「カチッ、カチッ」とリズミカルに行うことで、照明モードが順番に切り替わります。多くの場合、この操作を1〜2回繰り返すだけで全灯モードに戻すことが可能です。

照明器具本体をリセットする

壁スイッチの操作でも改善しない場合、照明器具本体の内部コンピューターが一時的にフリーズしている可能性があります。その際は、本体のリセットが有効です。

基本的なリセット手順

- 壁スイッチを「オフ」にします。

- 内部の電気が完全に放電されるまで、最低でも30秒から1分ほど待ちます。

- 再び壁スイッチを「オン」にします。

この簡単な電源の再投入だけで、内部の電子的なエラーが解消され、正常に動作することがあります。

製品によってはメーカー指定の強制リセット手順(リモコンの特定ボタンを長押しするなど)が用意されている場合もあるため、取扱説明書を確認してみるのも良いでしょう。

豆電球・ナツメ球だけが点灯する理由

「なぜメインの照明は点かないのに、常夜灯(豆電球・ナツメ球)だけは点くのだろう?」と不思議に思うかもしれません。これには、LEDシーリングライトの内部構造が関係しています。

現在のLEDシーリングライトは、一枚の基板に全ての機能が載っているわけではありません。

多くの場合、主照明(全灯)を制御するメインの電子回路(LEDドライバー)と、常夜灯を点灯させるための省電力な回路が、別系統で設計されています。

つまり、車のエンジントラブルでメインの走行機能が停止しても、ハザードランプのような保安部品は独立して機能するのに似ています。

照明器具も同様に、メインの回路に不具合が生じても、常夜灯の回路は生き残っているケースが多いのです。

そのため、「常夜灯は点く」という事実は、「家からの電力供給は正常で、器具の電源系統の少なくとも一部は機能している」という重要な診断情報になります。

この症状は、器具内部のメイン回路、特にLEDドライバーの経年劣化や故障が原因である可能性を示唆しています。

明かりが勝手に消える症状のケース

「常夜灯しかつかない」問題と関連して、「使っていると明かりが勝手に消える」という症状が発生することもあります。これも照明器具からの重要なサインであり、考えられる原因はいくつかあります。

おやすみタイマー機能の設定

最も単純な原因は、リモコンの「おやすみタイマー」や「留守番タイマー」機能が意図せず設定されているケースです。設定時刻になると自動的に消灯したり、常夜灯に切り替わったりします。

まずはリモコンの設定を確認し、タイマー機能を解除してみてください。

熱による保護機能の作動

LEDや電子回路は熱に弱いため、多くの照明器具には異常な高温を検知すると自動的に電源をオフにする保護機能が備わっています。

長時間の使用や、夏場の室温上昇、器具内部のホコリなどが原因で熱がこもり、この保護機能が作動して勝手に消えることがあります。

一度消灯して、器具が冷えるのを待ってから再度点灯させてみましょう。

繰り返し勝手に消える場合は注意

もし頻繁に勝手に消えるようであれば、内部の電子部品が劣化して異常発熱している可能性があります。

これは故障の前兆であり、放置すると危険な場合もあるため、使用年数を確認し、点検や交換を検討することをおすすめします。

LEDシーリングライトが常夜灯しかつかない時の交換判断

- 全灯が切れた・つかない時の切り分け

- 寿命による交換と故障の見極め

- アイリスオーヤマやパナソニックなどメーカー別の特徴

- ブレーカーやヒューズ、漏電も確認

- DIY交換の可否は「引掛シーリング」の有無で決まる

- 専門業者に依頼する前の確認事項

全灯が切れた・つかない時の切り分け

これまでの簡単な対処法を試しても全灯が点かない場合、ハードウェア的な問題である可能性が高まります。ここでは、問題の箇所を特定するための切り分け方法を解説します。

原因は、大きく分けて以下の3つが考えられます。

- 光源(LEDモジュール)の寿命

- 照明器具本体(主にLEDドライバー)の故障

- 壁スイッチや天井の配線器具の不具合

蛍光灯の時代は「ランプを交換すれば直る」のが一般的でしたが、現在のLEDシーリングライトは光源と器具が一体化しているモデルが主流です。

そのため、「光源の寿命 = 器具全体の寿命」と考えるのが基本になります。

切り分けの第一歩として、可能であれば同じ器具を別の部屋に取り付けてみましょう。

もし別の場所でも同様に点かなければ、原因は照明器具側にあると断定できます。逆に、正常に点灯した場合は、元の部屋の壁スイッチや天井の配線に問題がある可能性が考えられます。

ただし、この方法は手間がかかるため、まずは器具の「寿命」という観点から判断するのが現実的です。

寿命による交換と故障の見極め

LED照明の設計寿命は 約40,000時間(1日10時間使用で約10年相当) とされていますが、これはあくまでLED素子単体の理論値です。

実際には、内部の電子回路やプラスチック部品の劣化により、器具全体の寿命はもっと短くなることがあります。

一般社団法人日本照明工業会(JLMA)は、住宅用照明器具の安全確保の観点から 「器具本体は概ね8〜10年を目安に交換」 とする指針を示しています。(参考:照明器具の設計寿命と交換時期の目安)

設置から10年近く経過している場合、部分的な修理をしても、すぐに別の部品が故障する可能性が高く、安全性の観点からも器具全体の交換が推奨されます。

製造年月日を確認しよう

照明器具のカバーを外すと、本体のどこかに型番や仕様が書かれたラベル(銘板)が貼られています。そこに「製造年」や「製造ロット」が記載されているので、まずは設置からの経過年数を確認しましょう。

修理と交換のコスト比較

8年以上使用した器具の場合、たとえ修理が可能であっても、出張費・技術料・部品代を合わせると新品が買えるほどの費用がかかるケースがほとんどです。

長期的なコストパフォーマンスと安心感を考えれば、交換が賢明な選択と言えます。

| 使用年数 | 考えられる状況 | 推奨される対応 |

|---|---|---|

| ~5年 | 初期不良や部品の偶発的な故障の可能性。保証期間内であれば無償修理の対象になることも。 | メーカーに修理を相談 |

| 5年~8年 | 電子部品の劣化が始まる時期。修理費用と新品購入費用を比較検討。 | 交換を推奨 |

| 8年以上 | 器具全体の寿命。修理しても他の箇所がすぐに故障するリスクが高い。 | 器具全体の交換 |

アイリスオーヤマやパナソニックなどメーカー別の特徴

LEDシーリングライトは多くのメーカーから販売されており、リセット方法やサポート体制に若干の違いがあります。ここでは代表的なメーカーの特徴をまとめます。

| メーカー | 特徴・リセット方法の例 |

|---|---|

| パナソニック | 高い品質と信頼性で人気。リセット方法は機種により異なりますが、壁スイッチをONにした後、リモコンの「留守番」ボタンと「消灯」ボタンを同時に長押しする、といった手順が代表的です。詳しくは必ず取扱説明書をご確認ください。 |

| アイリスオーヤマ | コストパフォーマンスに優れた製品が多いのが特徴。保証期間が5年と長いモデルも魅力です。リモコンのチャンネル設定ボタン(CH)を長押しすることで、再ペアリング(リセット)できる機種があります。 |

| 日立 (Hitachi) | 「ラク見え」機能など、光の質にこだわった製品を展開。詳細なリセット方法は機種ごとに異なるため、公式サイトのQ&Aや取扱説明書の確認が推奨されます。 |

取扱説明書の確認が最も確実

上記はあくまで一般的な例です。リセット方法は製品モデルによって細かく異なるため、最も確実なのはお手元の取扱説明書を確認することです。

紛失した場合は、メーカー公式サイトのサポートページで型番を入力すれば、PDF形式でダウンロードできることがほとんどです。

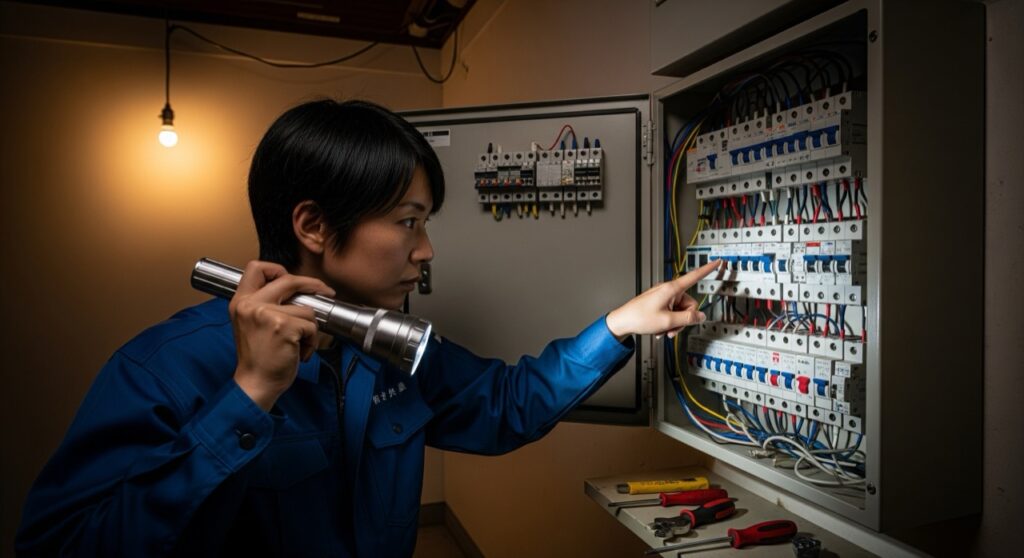

ブレーカーやヒューズ、漏電も確認

照明器具自体に問題がない場合、ご自宅の電気設備が原因である可能性も考えられます。

常夜灯が点く時点で完全に電気が来ていないわけではありませんが、念のため分電盤(ブレーカーボックス)を確認しておきましょう。

分電盤には(1)アンペアブレーカー(契約容量を超えると遮断)、(2)漏電ブレーカー(漏電検知で遮断)、(3)安全ブレーカー〈配線用遮断器〉(回路別の過電流保護)の3系統が一般的です。

問題の部屋に対応するスイッチが「切(OFF)」になっていないか確認します。

漏電ブレーカー は、漏電を検知すると作動します。これが落ちている場合、どこかで漏電している可能性があり非常に危険です。ご自身で戻さず、直ちに電気工事店や電力会社に連絡してください。

アンペアブレーカー(サービスブレーカー) 家全体で使える電気の総量を管理します。これが落ちると家中の電気が消えます。

常夜灯が点いているなら、これらのブレーカーが落ちている可能性は低いですが、安全確認の一環として全てのスイッチが「入(ON)」になっていることを目視で確認しておくと安心です。

DIY交換の可否は「引掛シーリング」の有無で決まる

天井に角形・丸形の既存引掛シーリングが正常に取り付けられている場合に限り、器具本体の脱着は資格不要(電気工事士法上「軽微な作業」)とされています。

ただし、天井に設置されている引掛シーリング自体を取り付け・交換する作業や、天井から電線が直接出ている場所に器具を接続する作業は「電気工事」にあたります。

また、既存の配線器具にぐらつき・破損がある場合の補修も同様で、これらの作業は必ず電気工事士の資格を持つ専門家が行う必要があります。

しかし、天井から電線が直接出ている場合や、配線器具が破損・ぐらついている場合は、その修理や設置は「電気工事」にあたります。

この作業は、電気工事士の資格を持つ専門家でなければ絶対に行ってはいけません。無資格での作業は、火災や感電の原因となるだけでなく、法律違反となります。

横浜・川崎・東京都南部エリアで業者をお探しの方へ

この記事を執筆している私たち「横浜電気工事レスキュー」にご相談ください。照明トラブルを専門とする経験豊富なスタッフが、安全かつ迅速に対応いたします。

「うちの場合は工事が必要かわからない」「料金が心配」といったご相談だけでも大歓迎です。少しでも不安があれば、無理せず専門家を頼るのが一番です。

賃貸物件の場合は自己判断で交換しない

賃貸住宅にお住まいで、照明が入居時から設置されていた「設備」である場合、故障の責任と修理・交換の義務は大家さんや管理会社にあります。

自己判断で交換したり、業者に依頼したりすると、費用を自己負担しなければならなくなる可能性があります。まずは必ず管理会社や大家さんに連絡し、指示を仰ぎましょう。

専門業者に依頼する前の確認事項

ご自身での対処が難しく、専門業者に修理や交換を依頼すると決めた場合、事前にいくつかの情報をまとめておくと、電話や問い合わせが非常にスムーズに進みます。

業者に連絡する前に、これだけは確認しておきましょう!

業者への連絡前チェックリスト

- 具体的な症状:「常夜灯しか点かない」「リモコンが効かない」など、できるだけ詳しく説明できるようにしておく。

- メーカーと型番:照明器具本体のラベルに記載されています。スマホで写真を撮っておくと便利です。

- 製造年:同じくラベルで確認。何年使っているかを伝えるのは重要な情報です。

- 天井の配線器具の種類:天井についているソケットの形状(角形、丸形など)を確認しておく。

- 賃貸か持ち家か:賃貸物件の場合は、業者に連絡する前に必ず管理会社や大家さんに報告・相談が必要です。

これらの情報を最初に伝えることで、業者は状況を正確に把握でき、必要な部品や工具を予測できるため、作業が効率的に進み、結果的に時間や費用の節約に繋がることがあります。

LEDシーリングライトが常夜灯しかつかない時の注意点

- まずは壁スイッチの早押し(2秒以内にオフ→オン)を試す

- リモコンの電池は全て新品に交換する

- スマホのカメラでリモコンから赤外線信号が出ているかチェックする

- 壁スイッチを切り、1分ほど待ってから入れ直す本体リセットも有効

- 常夜灯だけ点くのはメイン回路の故障が原因である可能性

- 照明器具の寿命は8年から10年が交換の目安

- 本体ラベルで製造年を確認し、寿命が近いなら修理より交換が経済的

- 安全ブレーカーが落ちていないか分電盤も確認する

- 漏電ブレーカーが落ちていたら自分で触らず専門業者に連絡する

- 賃貸物件の場合は、まず管理会社や大家さんに相談する

- 天井に「引掛シーリング」があればDIYでの器具交換が可能

- 天井から電線が直接出ている場合は電気工事士による作業が必須

- 無資格での配線工事は法律違反であり大変危険

- 交換する際は部屋の広さに合った明るさ(ルーメン)の製品を選ぶ

- 少しでも不安や疑問があれば、無理せず専門家に依頼するのが最も安全な選択