LED蛍光灯の片側給電と両側給電の見分け方や失敗しない選び方

ご家庭やオフィスのLED直管を交換しようとした際、LED 蛍光 灯 片側 給電 両側 給電 見分け 方がわからず困っていませんか?

そもそも片側給電LEDとは何か、給電側とはどちらを指すのか、配線図や構造図を見てもよくわからないかもしれません。

また、片側給電と両側給電の方式による違いやメリット・デメリット、現在は主流がどっちなのかも気になるところです。

ランプの型番や見た目だけでは判断が難しく、正しい片側給電の向きで設置しないと点灯しないといった問題もあります。

さらに、既存の器具が両側給電の場合、両側給電から片側給電への配線工事が必要になることも。

この記事では、こうした失敗や後悔を避けるために、給電方式の見分け方から交換時の注意点まで、網羅的に解説します。

記事のポイント

- 片側給電と両側給電の基本的な仕組みと違いがわかる

- ランプ本体や器具から給電方式を見分ける具体的な方法を学べる

- 安全な交換に必要なバイパス工事や注意点を理解できる

- 自身の状況に適したLED蛍光灯の選び方が明確になる

- 1. LED蛍光灯の片側給電と両側給電の見分け方の基本

- 1.1. そもそも片側給電LEDとは?

- 1.2. 「給電側とは」ランプのどの部分?

- 1.3. 配線図・構造図で見る給電の仕組み

- 1.3.1. 片側給電の配線構造

- 1.3.2. 両側給電の配線構造

- 1.4. 2方式の違いとメリット・デメリット

- 1.4.1. メリットの比較

- 1.4.2. デメリットの比較

- 1.5. 安全な今後の主流はどっちの方式?

- 2. LED蛍光灯の片側給電と両側給電の見分け方の実践

- 2.1. LED直管ランプ本体の表示で見分ける

- 2.1.1. 口金付近の印字を確認する

- 2.1.2. ラベルや仕様書に注目する

- 2.1.3. 表示がない場合の注意

- 2.2. 器具の型番や見た目から判断する

- 2.2.1. 従来の蛍光灯の型番を確認する

- 2.2.2. 照明器具の銘板(ラベル)を見る

- 2.3. 既存器具の配線を確認するポイント

- 2.3.1. ソケットにつながる配線の本数

- 2.3.2. バイパス工事済みの警告ラベル

- 2.4. 片側給電の向きを間違えると点灯しない

- 2.5. 両側給電から片側給電への配線変更

- 2.6. LED照明器具の設置・交換は横浜電気工事レスキューへ

- 2.7. LED蛍光灯の片側給電と両側給電の見分け方と注意点

LED蛍光灯の片側給電と両側給電の見分け方の基本

- そもそも片側給電LEDとは?

- 「給電側とは」ランプのどの部分?

- 配線図・構造図で見る給電の仕組み

- 2方式の違いとメリット・デメリット

- 安全で今後の主流はどっちの方式?

そもそも片側給電LEDとは?

LED蛍光灯の交換を考えたときに、多くの人が初めて耳にするのが「片側給電」という言葉かもしれません。これは、LED蛍光灯を点灯させるための電力供給方式の一つです。

具体的には、直管LEDランプの両端にある口金のうち、片方の口金だけに電気を供給する方式を指します。従来の蛍光灯は、ランプの両端に電気を流して点灯させる「両側給電」が基本でした。

しかし、LED蛍光灯では、内部の構造が全く異なるため、片側からの電力供給だけで十分に点灯させることが可能です。

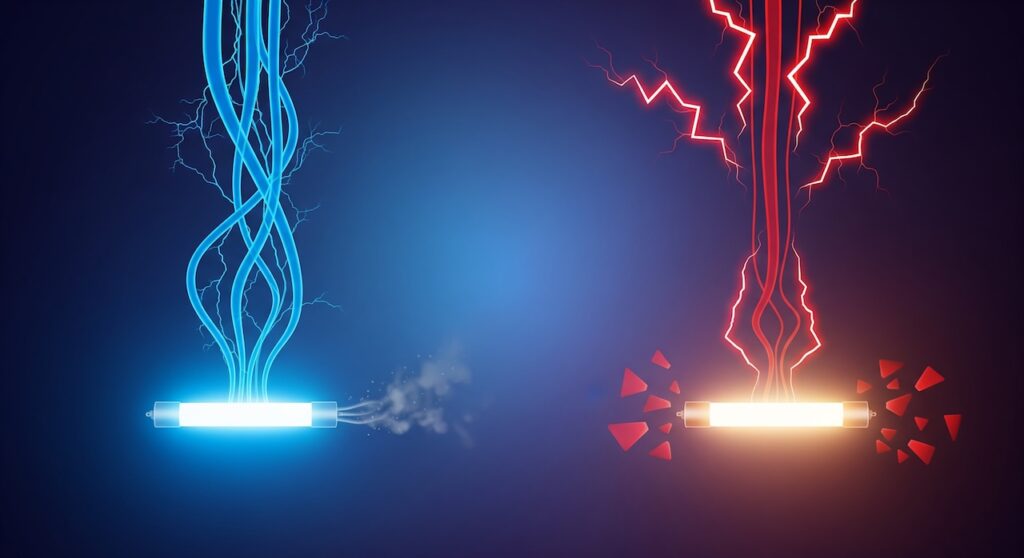

この方式が生まれた背景には、安全性への配慮があります。両側給電の場合、ランプ交換時に両端のピンに触れてしまうと感電するリスクが考えられました。

一方で片側給電方式は、電気が流れない「ダミー」の口金を設けることで、交換作業中の感電リスクを大幅に低減させることを目的としています。

このように、片側給電LEDとは、LED蛍光灯の特性を活かし、安全性を高めるために開発された電力供給方式であると言えます。

「給電側とは」ランプのどの部分?

片側給電方式のLED蛍光灯を正しく取り付けるためには、「給電側」がどちらの口金なのかを正確に把握することが不可欠です。

給電側とは、文字通り商用電源(AC100Vや200V)からの電力が供給される側の口金を指します。

この給電側を見分ける最も一般的な方法は、口金付近の表示を確認することです。

多くの片側給電タイプの製品では、電気を供給する側の口金に「N(ニュートラル)」と「L(ライブ)」、あるいは「電源入力側」「給電側」といった文字が印字されています。

この表示がある方が、配線工事によって電気が供給されるように設定されたソケットに差し込むべき「給電側」となります。

一方で、反対側の口金は電気的に何も接続されておらず、ランプを照明器具に物理的に固定するためだけの役割を果たします。

これは「ダミーピン」や「無給電側」と呼ばれ、安全性を確保するための重要な部分です。

したがって、ランプを設置する際には、このN/L表示がある「給電側」と、照明器具側で電気が供給されるように配線されたソケットの向きを必ず一致させる必要があります。

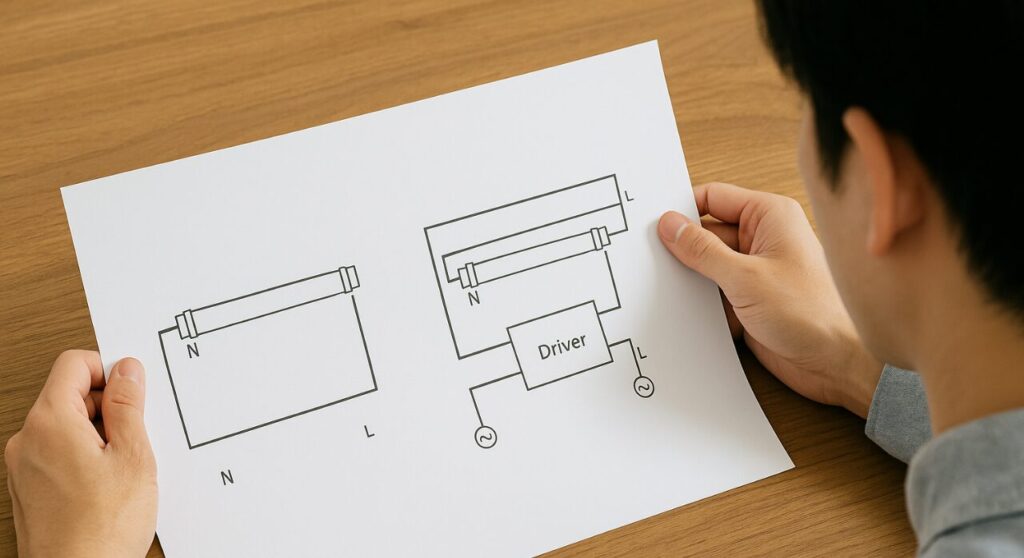

配線図・構造図で見る給電の仕組み

片側給電と両側給電の仕組みの違いは、簡単な配線図や構造図をイメージすると、より深く理解できます。

片側給電の配線構造

片側給電方式では、電源からの2本の線(ライブ線とニュートラル線)が、ランプの片方の口金にある2本のピンにそれぞれ接続されます。

つまり、電気の入口と出口が同じ側の口金に集約されている構造です。反対側の口金は、前述の通り、回路的には完全に独立しており、電気は一切流れません。

このため、配線工事も片側のソケット周りだけで完結し、シンプルになります。

両側給電の配線構造

一方、両側給電方式では、電源からの2本の線が、ランプの両端にある口金に1本ずつ分かれて接続されます。

例えば、片方の口金のピンにライブ線が、もう一方の口金のピンにニュートラル線がつながる、という形です。

従来の蛍光灯の配線と似ていますが、LEDの場合は内部のドライバー回路を経由する点が異なります。この構造では、ランプの両端が通電状態になるため、取り扱いにはより一層の注意が求められます。

これらの違いから、両方の方式に電気的な互換性は全くないことがわかります。

誤った組み合わせでランプを装着すると、ショートや破損、最悪の場合は火災につながる危険性があるため、配線の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。

2方式の違いとメリット・デメリット

LED蛍光灯を選ぶ上で、片側給電と両側給電のどちらを選ぶべきか悩むかもしれません。ここでは、それぞれの方式が持つメリットとデメリットを比較し、違いを明確にします。

| 特徴 | 片側給電方式 | 両側給電方式 |

|---|---|---|

| 安全性 | 比較的高い 片側がダミーピンのため、ランプ交換時の感電リスクが低減される。 | 一般的 ランプの両端が通電するため、交換時には電源を切るなどの基本的な安全対策が必要。 |

| 設置・交換 | 方向の確認が必要 給電側と器具のソケットの向きを合わせる必要がある。逆だと点灯しない。 | 方向は不問 どちらの向きに装着しても点灯するため、設置作業はやや簡便。 |

| 配線工事 | 比較的シンプル 片側のソケット周りの配線変更で済むことが多い。 | やや複雑 両側のソケットに配線をつなぐ必要がある。 |

| 将来性 | 高い(主流) 安全性の高さから業界標準となっており、製品の選択肢が豊富。 | 低い 安全上の懸念から、採用するメーカーは減少傾向にある。 |

メリットの比較

片側給電の最大のメリットは、その安全性の高さにあります。交換作業中に誤ってピンに触れても、片側は通電していないため感電のリスクを大幅に減らせます。

一方、両側給電のメリットは、ランプの向きを気にせずに設置できる手軽さが挙げられますが、これは安全性のデメリットと表裏一体です。

デメリットの比較

片側給電のデメリットは、設置時にランプの向きを確認する手間が少しだけかかる点です。しかし、これは安全を確保するための仕組みと考えることもできます。

対照的に、両側給電のデメリットは、適切な安全対策を講じないと感電リスクがあることです。ただし、電源を切ってから作業するなど基本的な安全対策を守れば、このリスクは大幅に軽減できます。

以上の点を踏まえると、安全性と将来性の観点から、片側給電方式を選択することが合理的であると考えられます。

安全な今後の主流はどっちの方式?

近年、片側給電方式のLED蛍光灯が増えてきており、安全性の観点から一定の支持を得ています。

両側給電方式もIEC規格に基づく標準形態の一つとして広く流通しており、片側給電方式も同様に国際規格に準拠しています。

特に業務用施設や既存設備の互換性を重視する場面では両側給電方式が依然として選択されることがあります。市場では両方式が並存している状況です。

さらに、業界全体としては直管ランプの交換だけでなく、器具そのものをLED一体型に更新する選択肢も増えています。

国内の主要メーカー(パナソニック、東芝など)は器具一体型LEDへの切り替えを推奨する傾向がありますが、直管LEDランプの製造・販売も継続しています。

直管LEDランプは大手メーカーから中小メーカー、輸入製品まで幅広く提供されており、近年は片側給電方式の製品が増加傾向にあります。

一方で、両側給電方式は、普及の初期段階では既存の蛍光灯器具の配線を流用しやすいという側面から一定数存在しました。

しかし、交換時の感電事故や、誤った組み合わせによるショート・火災のリスクが問題視されるようになり、現在ではその採用例は大きく減少しています。

もちろん、市場にはまだ両側給電方式の製品も流通していますが、長期的な視点で見れば、製品の選択肢、安全性、そして業界全体の標準化の流れを考慮すると、片側給電方式がスタンダードであると言えます。

これから新たにLED化を進めるのであれば、将来的なランプの入手しやすさや安全管理の観点からも、片側給電方式で統一していくことが賢明な判断です。

LED蛍光灯の片側給電と両側給電の見分け方の実践

- LED直管ランプ本体の表示で見分ける

- 器具の型番や見た目から判断する

- 既存器具の配線を確認するポイント

- 片側給電の向きを間違えると点灯しない

- 両側給電から片側給電への配線変更

- LED蛍光灯の片側給電と両側給電の見分け方と注意点

LED直管ランプ本体の表示で見分ける

LED蛍光灯の給電方式を特定する最も確実で基本的な方法は、LED直管ランプ本体やそのパッケージ、取扱説明書を確認することです。自己判断で取り付ける前に、まずは製品の表示情報を注意深く探してください。

口金付近の印字を確認する

片側給電方式のランプの多くには、電力が供給される側の口金部分に「N/L」「AC INPUT」「入力」「給電側」といった表示がはっきりと印字されています。

この表示があれば、それは間違いなく片側給電方式です。この表示がある側を、電気が流れるように配線されたソケットに差し込む必要があります。

ラベルや仕様書に注目する

ランプの管自体に貼られている製品ラベルや、購入時に付属してくる取扱説明書(仕様書)には、給電方式が必ず記載されています。

ここには「片側給電方式」または「両側給電方式」といった形で明記されているほか、正しい配線方法を示す図も掲載されていることがほとんどです。

特に口金に表示が見当たらない場合は、これらの書類が最も信頼できる情報源となります。

表示がない場合の注意

注意すべきは、表示が何もないからといって、自動的に両側給電方式だと断定はできない点です。一部の安価な製品や古いモデルでは、表示が不十分な場合があります。

もしランプ本体にも説明書にも明確な記載がない場合は、安全のため使用を控えるか、販売店やメーカーに問い合わせるのが賢明です。

見分けがつかないまま作業を進めるのは、ショートや故障の原因となり大変危険です。

器具の型番や見た目から判断する

ランプ本体だけでなく、現在設置されている照明器具側を調べることでも、給電方式を推測する手がかりが得られます。特にバイパス工事前の器具の場合、元の蛍光灯の種類がヒントになります。

従来の蛍光灯の型番を確認する

LED化する前に使っていた従来の蛍光灯の型番は、照明器具の点灯方式を知る上で非常に重要です。

- 「FL」で始まる型番:グロースターター式の器具です。

- 「FLR」で始まる型番:ラピッドスタート式の器具です。

- 「FHF」で始まる型番:インバーター式(Hf)の器具です。

これらの点灯方式によって、後述するバイパス工事の内容が少し異なります。

市場にはこれらの方式に対応した「工事不要」を謳うLEDランプも存在しますが、安全性の観点から、基本的にはどの方式であっても安定器を取り外すバイパス工事が推奨されます。

照明器具の銘板(ラベル)を見る

照明器具の本体には、通常、メーカー名、型番、定格電圧などが記載された銘板と呼ばれるラベルが貼られています。

ここに対応する蛍光灯の型番(FL40、FHF32など)が書かれていることが多く、点灯方式を特定する助けになります。

ただし、これらの情報から直接的にLEDの給電方式(片側か両側か)がわかるわけではありません。あくまで、これから行うべき配線工事の種類を判断するための情報となります。

もし器具に「LED専用」といったシールが貼られていれば、既にバイパス工事が済んでいる可能性が高く、その場合はシールの指示に従う必要があります。

既存器具の配線を確認するポイント

最終的に給電方式を確定させるには、照明器具内部の配線を確認するのが最も確実な方法です。

ただし、この作業は感電の危険を伴うため、必ずブレーカーを切り、電気工事士の有資格者が行う必要があります。専門家でない方は、絶対に自分で行わないでください。

ここでは、専門家が確認する際の一般的なポイントを解説します。

ソケットにつながる配線の本数

- 片側給電の場合

- 片方のソケットに電源からの線が2本接続され、もう片方のソケットには配線が全くないか、またはソケット同士をつなぐ渡り線がない状態になっています。

-

- 両側給電の場合

- 両方のソケットに、それぞれ1本ずつ(または2本ずつ)の配線が接続されています。電源からの2本の線が、左右のソケットに分かれて配線されているのが特徴です。

バイパス工事済みの警告ラベル

前述の通り、電気工事業者がバイパス工事を行った場合、安全のために「LED専用」「蛍光ランプ使用不可」といった警告ラベルを器具の見える位置に貼り付けることが業界のガイドラインで推奨されています。

このラベルがあれば、既に何らかのLED専用配線に変更されている証拠です。ラベルに「片側給電用」などの記載があれば、それに従います。記載がない場合は、配線を直接確認して判断する必要があります。

これらの確認作業は、安全を確保するための最後の砦です。少しでも不明な点があれば、迷わずプロの電気工事業者に調査を依頼することが大切です。

片側給電の向きを間違えると点灯しない

片側給電方式のLED蛍光灯を取り付ける際、最も基本的な注意点がランプの「向き」です。この向きを正しく合わせないと、ランプは点灯しません。

その理由は、片側給電の構造にあります。ランプの片方の口金のみが電気回路として機能する「給電側」であり、もう片方は電気的に絶縁された単なる「ダミー」です。

そのため、ランプの給電側(N/L表示がある方)を、照明器具側で電気が供給されるように配線されたソケットに正しく差し込まなければ、回路が成立せず電気が流れないのです。

しかし、この「点灯しない」という特性は、実は安全機能の一つと考えることができます。

もし向きを間違えて装着してしまっても、ダミー側には電気が流れないため、ショートしたりランプが破損したりすることはありません。

ただ点灯しないだけなので、利用者は間違いに気づき、向きを正しく直せば問題なく使用できます。

これがもし両側給電方式であれば、向きは関係なく点灯しますが、その分、通電部分に触れてしまうリスクが常に伴います。

片側給電の「向きを合わせる」という一手間は、安全な使用を保証するための重要なプロセスなのです。取り付けの際は、必ずランプの表示と器具のソケットを確認し、正しい向きで装着してください。

両側給電から片側給電への配線変更

既存の照明器具が従来の蛍光灯用(つまり両側給電を前提とした配線)である場合、安全で効率的な片側給電方式のLED蛍光灯を使用するためには、配線を変更する「バイパス工事」という作業が必要になります。

この工事の主な目的は、蛍光灯の点灯に必要だった「安定器」という部品を、電気回路から切り離すことです。安定器はLED蛍光灯にとっては不要な部品であり、残したままだと以下のようなデメリットが生じます。

- エネルギーの無駄

- 安定器自体が電力を消費するため、LED化による省エネ効果が半減します。

-

- 故障・火災のリスク

- 安定器は消耗品であり、特に電子安定器は寿命(約8~10年)を超えると発熱や異音、最悪の場合は発煙・発火の原因となることがあります。

- 磁気式安定器はより長寿命ですが、いずれもLEDランプより先に安定器が故障するケースは少なくありません。

バイパス工事では、この安定器につながる配線を切断し、電源からの電気を照明器具の片側のソケットへ直接つなぎ直します。

これにより、安定器を完全に回路から分離し、安全かつ最大限の省エネ効果を発揮できる片側給電専用の器具へと生まれ変わらせます。

なお、市場には「工事不要タイプ」のLED蛍光灯も多数存在し、既存の安定器をそのまま使用できる製品もあります。

これらは初期導入が簡単ですが、安定器の消費電力や寿命の問題は残るため、長期的にはバイパス工事が推奨される場合が多いです。

重要なのは、この配線変更作業は「電気工事」に該当するため、法律により電気工事士の資格を持つ専門家でなければ行ってはならないと定められている点です。

無資格での作業は非常に危険である上、火災保険の適用外となる可能性もあります。安全のため、必ずプロの電気工事業者に依頼してください。

LED照明器具の設置・交換は横浜電気工事レスキューへ

今回の記事で、LED蛍光灯の給電方式や交換時の注意点についてご理解いただけたでしょうか。ご家庭やオフィスでのLED照明器具の取り付けや交換工事は、専門知識と資格が必要な作業です。

もし、ご自身での判断や作業に不安を感じるようでしたら、ぜひ「横浜電気工事レスキュー」にご相談ください。弊社では、安全で確実なLED照明への切り替えをサポートいたします。

LED蛍光灯の片側給電と両側給電の見分け方と注意点

この記事で解説してきた、LED蛍光灯の片側給電と両側給電の見分け方、そして交換時の注意点について、最後に重要なポイントをまとめます。

- LED蛍光灯の給電方式には主に「片側給電」と「両側給電」の2種類がある

- 片側給電はランプの片端だけで給電し、もう片方は安全のためのダミーである

- 両側給電はランプの両端に給電する方式で、感電のリスクが伴う

- 現在の主流は安全性の高い片側給電方式である

- 見分ける最も確実な方法はランプ本体の「N/L」などの表示を確認すること

- 取扱説明書や製品仕様書には給電方式が必ず明記されている

- 表示がない場合は自己判断せず、メーカーや販売店に確認する

- 既存の照明器具がLED専用でない場合、バイパス工事が原則として必要である

- バイパス工事は安定器を回路から切り離す重要な電気工事を指す

- 安定器を残したままだと省エネ効果が低下し、火災リスクも残る

- 配線変更は電気工事士の資格を持つ専門家への依頼が法律で義務付けられている

- 片側給電ランプは正しい向きで設置しないと点灯しない

- 向きを間違えてもショートはせず、安全に間違いを検知できる

- バイパス工事後の器具には「LED専用」ラベルを貼り、蛍光灯の誤使用を防ぐ

- 最も安全で確実な方法はLED一体型照明への交換だが、コストと既存設備を考慮した選択が重要である